プラスとマイナスがリフレイン

仮説の穴を指摘することは決して非建設的な行為ではない。真相に辿りつくには不毛に思えるほどのトライ&エラーが必要になることがつねであり、こと超常的現象に属するトピックにおいては、信奉派がトライを提唱し、懐疑派がエラーを主張する。あるいはその逆もあっただろう。

そうして少しずつ前進を――であれば健全であるといえるが、実際のところ信奉派は懐疑派の指摘に耳をかさず、懐疑派はそんな信奉派の知性の欠如、あるいは『信頼できない人物』という判を押すことで決着をはかり、両者の溝だけが深くなる――そんなことが繰り返されてきた。

最近では底の浅い思いつき――『ネタバレ』を披露し、その知識・見識の間違いを指摘されると「商売の邪魔をするな!」と逆上する大人げない者さえいる。

なにか意見を主張するにあたり、反論ともやりあえる確固たる根拠をもつ、ないし笑われる勇気・覚悟をもつ――主にこの2つの姿勢があり、オカクロ特捜部としては、基本的に後者を採用している。

エジソンは笑われた、ライト兄弟も笑われた、ガリレオは裁かれた、だが正しかった。よってオカクロも正しい。

余談はともかく、『バネ足ジャック』は19世紀後半までかなり人気のあった怪人だった。

彼を題材とした劇や『ペニー・ドレッドフル』『シリング・ショッカー』と呼ばれた雑誌などで取りあげられ、いつのまにか、ちょっとしたヒーロー扱いまで受けるようになった。

1840年に上演された『ロンドンの恐怖、バネ足ジャック』はロープアクションなどを駆使した派手なビジュアルが観衆にウケてロングラン・ヒットとなった。

現代でも世間を騒がせた大事件などが映画化・ドラマ化される事例は枚挙にいとまが無いが、それと同じく、一連の「バネ足ジャック騒動」にストーリーを付加した芝居は、繰り返される『大仰な時代劇』に飽きていた人々に好意的に受け入れられた。

「つまらなくないよ! ちっともつまらなくない!」と若干の女性不信にある諸兄は言うかも知れない。バネ足ジャックが初めて芝居に登場したのは、1840年のことである。

37~38年にロンドン中を騒がせたので、まだ市民の記憶に新しかった。庶民にはシェイクスピア劇より、こうした時事性のある事件を取りあげて見せた芝居のほうが人気があった。現在のテレビのワイドショーみたいなものである。

ジョン・トマス・ヘインズ脚本『ロンドンの恐怖、バネ足ジャック』がそれで、ヘインズは時事ニュースを巧みに脚色して芝居に仕立てる人気脚本家であり、役者でもあった。彼は当時の新聞記事から題材を取って、謎の男がロンドンを脅かす冒険を描いた。

しかし、あまりにも型通りの勧善懲悪の伝統に忠実すぎた。ラスト・シーンでバネ足ジャックは仮面を脱ぐと、不実な恋人に裏切られて全女性に復讐するつまらない男だった。

オカクロ特捜部としても、傷心ジャックに対し、同情するにやぶさかではないので諸兄にはぜひ、その遺志を継いでいただきたい。

諸兄の怨念はともかく、『バネ足ジャック』がいまだにキャラクターとして一定の支持があることは確かで、オカルト界隈ではおなじみの奇術師ハリー・フーディーニ、そしてコナン・ドイルを主役においた海外ドラマ『フーディーニ&ドイルの怪事件ファイル ~謎解きの作法~

残念ながら、地味すぎたのか、これは視聴率が振るわず1シーズンで打ち切りになった。

こと日本でも『うしおととら』で有名な藤田 和日郎氏がバネ足ジャックをテーマに取りあげて一作『黒博物館 スプリンガルド

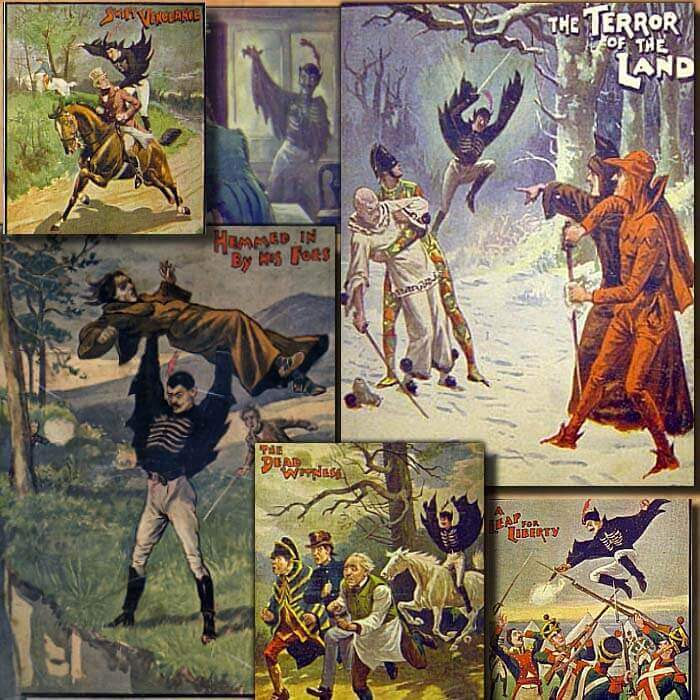

読み物雑誌における、さまざまなバネ足ジャック。

馬で二人乗りしてみたり、ドラ猫を追いかけるサザエさんが如くオッサンを追いかけてみたり、人様を崖から投げ落とそうとしてみたり、銃を手にして戦争に加わってみたり――と、どの表紙をみても作中の状況がよく把握できないが、ジャックが多方面におよぶ精力的な活動に取り組んでいたことはわかる。

右上の絵に関しては、ジャックを含めて図版中に不審者しかいないが、現代におけるパジャマ・パーティーを連想させる、どこかほほえましいモノとなっている。

画像出典:public domain

こうして現代までその名を轟かせているバネ足ジャックであるが、その正体は何だったのか。

市長サー・ジョン・コーワンの公聴会で出た『当時の人たちが推測した正体』には、幽霊、悪魔、クマなどがあったが、「悪戯好きの貴族」というのも挙がっていた。

そして、現代において、この悪戯好きの貴族なる人物をしてバネ足ジャックの正体――最有力容疑者とする向きがある。

彼の名はウォーターフォード侯爵。

彼はイングランドとアイルランドに広大な領地を持つ大貴族のひとり息子として生まれ、ひどく伸び伸びと育った。ワガママで良心に欠け、粗暴で浪費家で下品で乱暴者――なのにハンサムで運動神経抜群かつ金持ちで金髪の貴族――ということで女性にはよくモテた。これだから世の中は不平等である。

エグリントン・アーマーを着たウォーターフォード侯爵図。

(1811-1859)

フルネームは『ヘンリー・デ・ラ・ポア・ベレストフォード、三代目ウォーターフォード侯爵』(Henry de La Poer Beresford, 3rd Marquess of Waterford)。

ともかく、ウォーターフォードは悪戯者としても有名だった。

少年時代には校舎の屋上から通行人にむかって小便を引っかけたり、喧嘩に負けた腹いせに、友人の家を一軒まるまる叩きつぶしたり――と手のつけられない悪タレで、成長しておとなしくなるかと思えば、そんなことはなく、さらにアウトローを極めるような、タフな道を歩んだ。

酒を浴びるように飲み、下品な酒場でたむろっては粗野な友人や娼婦たちと卑猥な冗談と賭けに明けくれる日々。もちろん『イタズラ』も冗談で済まない程度にまで発展し、有名な事例では『鉄道会社に命じて、蒸気機関車2台を正面衝突させた』というものまである。

あるときは町中を「赤くしたい!」と思いつき、実際に町中にペンキを塗りたくり、あろうことか自警団の一人までペンキで染めた。

自分の思いつきを他者に強要し、それが受け入れられないとなると、暴力にうったえる。貴族とはいえこのような狼藉者を放っておくほど、当時のメディアは甘くなかった。新聞でたびたびその目に余るウォーターフォードの素行・放蕩ぶりが報じられ、世間からは不名誉な有名人という名誉を授かっていた。

多くの資料のなかで、このウォーターフォード侯爵こそ「バネ足ジャックの正体じゃないか」と指摘されている。

人物の性格からして「やりそう」であり、ちょうど1837年の騒動の時期に侯爵は齢26歳で体力も申し分ない。迅速な移動にかかせない馬術にたけており、資金力もそれなりにある。

それだけでなく、時期的な符合も指摘されている。

ちょうど『バネ足ジャック騒動』の初期とされる――1837年、森の中で17歳の少女が襲われた『ブラックヒース、ポリー・アダムスのケース』が起こった10月――この時期に侯爵は『眼病の療養』を理由として私邸に引きこもり、人前に姿を見せていなかった。

そして、ここに興味深い事実が新聞記事となって残されている。

その記事は10月11日、侯爵はブラックヒースのバンブラ城に滞在しており、ある一行が侯爵の案内で当地の収穫祭『Blackheath Fair』に出向いた、というものだ。そして、ちょうどこの日の夜、同地にてポリー・アダムスがバネ足ジャックに襲われたことなる。

かくして、点と点が繋がり、『W』はウォーターフォードに違いない、という推測が生まれることとなる。

「でもさっき1904年にリヴァプールで大騒動を巻き起こしたって言ったじゃないか! なのに上の図で(1811-1859)って、1859年に死んだって書いてるぞ! 侯爵はゾンビかノスフェラトゥかよ!」

と細かい点に気がつき、憤る諸兄もおられるかも知れないが、それについては以下のように説明される。

つまりリヴァプールのは模倣犯――ということだ。幽霊ハンターとして有名なイギリス作家エリオット・オドネルは、著作の中でこう書いている。

「当時の新聞を賑わせていたウォーターフォード侯爵は、謎の夜間襲撃者バネ足ジャックの正体を知っていたはずである。彼がバネ足ジャックではなかったにしろ、その取り巻きの貴族の子弟がそうであった可能性は高い。しかし1837年以来、今日(1948年)まで100年以上にわたって、毎年のようにイギリス各地でバネ足ジャックの出没が報じられてきたことは、侯爵だけがバネ足ジャックではなかったことの証拠である」

侯爵は元祖バネ足ジャックだった可能性は高い。あるいはバネ足ジャックのイメージ作りに貢献したかも知れない。しかし、いったんイメージが固まると被害者の誤解、見間違いや誇大報告などでジャックは侯爵の手を離れていったと思われる。侯爵自身もWの頭文字証言やそれまでの犯行でなんらかの証拠を残していたかも知れない。警察の不審者尋問に引っかかったこともありうる。ロンドン中に恐怖を与えると、仲間と賭けでもしていたのかもしれない。

かくして、話はこれでオシマイ!

侯爵も結婚してからは大人しくなったし、正体もわかって良かった!

――となれば『平穏無事の大団円』というやつかも知れないが、そうはさせない。

なんら物的証拠もないのに、犯人だの共犯だのと断定的に書くのは中世の魔女狩りに等しい行為であると。世間や界隈の合意に反発してしまいたくなるオカクロ特捜部としては、蟷螂の斧となろうとも、このふんわりとしたウォーターフォード犯人説に立ち向かってみたい。

ロマンと呼ぶには熱すぎて

手前勝手な話で申し訳ないが、前節で挙げたウォーターフォード犯人説、実はすごく好き。納得できない部分もあるものの、歴史の闇に消えた真相――というのはロマンに飢えた男心をひどく刺激するものである。

そして、『ブラックヒース、ポリー・アダムスのケース』で、襲われたポリーが「ひどく眼の突出した人物で、貴族のようにみえました」という証言を残しており、これも説得力の一助となっている。

くだんの説では「ウォーターフォードだけが犯人じゃなかった」可能性にも言及されているが、これは正しい。

実際に1837年から始まるの一連の騒動で模倣犯や愉快犯などが検挙されている。これらはいわゆる『バネ足ジャック』的な犯行ではなく、ただ布を被って幽霊の真似をしてみたり、酔っ払って人を殴ってみたりという他愛のないもので単発的だった。むしろ模倣しようとしていたのかすら怪しい。便乗犯とでもするべきか。

当時は、颯爽と馬に乗ろうものなら色々なモノがこぞって便乗し、二人乗りを強要してくる時代だった。正直、クマは無理があると思う。

「模倣犯とか愉快犯とか便乗犯が捕まってる――って事は警察が本腰入れて捜査してたんだろ? なのに、なぜバネ足ジャック『らしき』ヤツは網にかからなかったんだ?」

と諸兄は疑問に思われるかも知れない。

だいたいウォーターフォード侯爵説にしても、なぜ証拠のひとつも残ってないんだ、と。

前節の引用で、仁賀氏も『なんらかの証拠を残していたかも知れない』と触れられているが、残念ながら仮にジャックが現場に『ジャックと犯行を結びつける確固たる証拠』を残していても、それは発見・報告されなかった可能性が著しく高い。

これは、当時『証拠にもとづいて捜査する』という手法が確立していなかったためだ。

現代的な感覚でいう『捜査』と比較すると、当時のソレは実にズサンなものだった。

1838年のバネ足ジャック騒動から半世紀以上経った頃でも、それは変わっていなかった。

『科学捜査官シャーロック・ホームズ

そこにコナン・ドイルのシャーロック・ホームズ『緋色の研究

これにより、現場の状況保存、証拠収集、そしてそれらを分析する手法――科学的捜査手法が注目されてゆくこととなる。

『科学捜査官シャーロック・ホームズ』から当時の捜査手法に関する専門家たちの言葉を引けば

「現場を保存するという考えは全くありませんでした。犯行現場は出入り自由だったのです」

――犯罪現場捜査官 カレン・スミス

「証拠集めなど行われません。もっぱら目撃者を探すことに力が注がれていました」

――法医学者キンバリー・モラン

「ホームズの物語の中核をなすのは証拠です。しかし現実の捜査は違っていました。当時の警察官は証拠集めなどしませんでした。警察の仕事は頭を使うことではないと考えられていたからです。その頃の捜査方法はハッキリいって、札付きのワルどもをいっせいに捕まえて自供させるというモノでした。知力ではなく、腕力の勝負だったのです」

――犯罪プロファイラー ブレント・ターヴェイ

科学捜査官シャーロック・ホームズ(この『科学捜査官シャーロック・ホームズ

』はプライムビデオになっており、amazonプライム会員は無料で見られるので、興味ある諸兄は是非どうぞ)

宮崎駿監督が関わったことで有名な犬のホームズが大活躍するアニメ『名探偵ホームズ』で、レストレード警部が警官隊をワラワラ引き連れて犯罪者を逮捕しようとする描写がよく出てくるが、あれは史実に基づいていたのかも知れない。

■アニメ『名探偵ホームズ』から雲霞の如くの警官隊図。

カリオストロの城などでも見られる「例によって徒労に終わる大逮捕劇」描写ではあるが、実際に1837年当時は『戦いは数』を地で行く人海戦術が捜査の基本だった。

ロンドンの急激な人口増加を受け、スコットランドヤードの前身となる警察機構が1829年に設立されたばかりで、そもそも捜査ノウハウなどの蓄積もなく、自白による解決を主としていた。それがために数多くの冤罪被害を生みだしたといわれる。

アニメの方は後の世に多くのケモナーを生みだした罪深い名作としても知られており、現代においても「ハドソンさんが嫁に欲しい」という独身諸兄は決して少なくない。

画像出典:名探偵ホームズ DVD-BOX

ちょうど1880年代の終わりごろ――『緋色の研究』が出版された頃に世間を騒がせていた切り裂きジャックも、おそらく『科学的手法』によって捜査されていたなら、伝説の殺人鬼にもならず、あっさりと捕まっていたかも知れない。

凶悪犯罪であった切り裂きジャックでこのありさまであるからして、それより50年ほど先にロンドン・デビューしたバネ足ジャックは推して知るべしなのである。

かくしてウォーターフォード侯爵が真犯人であると示す物的証拠が存在しないのも致し方のないことだといえる。

そして当時の警察が重視した『目撃証言』は、現代においては物的証拠と比較するに信頼性に難があることはよく知られている。

誤認、錯覚、思い込み、あるいは虚言。そして証言は変更されることも、撤回されることもある。

ことオカルト・超常現象に属するトピックにおいても、懐疑派によって「いかに目撃者が正確に目撃できないか」という主旨の実験がたびたび行われ、そのたびにビリーバーが『根拠』をひとつずつ失ってきたという落涙の歴史がある。

これら『目撃証言』だけを元に捜査などをすれば、失敗続きは明白――警察は冤罪製造マシーンとなる。これに関しては現代においても大して変化が見られないような気もするが、それはいい。

どれほどウォーターフォードが金持ちでイケメンという忌むべき存在であっても、着せられた冤罪によって、しかもそれを補強する材料として、後世の人間に「ダメ貴族」だっただの、「乱暴者」だの「ろくでなし」「不当にモテた」だのとグチグチ悪口をいわれるイワレはないのである。だいたい不当にモテたのは侯爵じゃなく、女たちが悪い。

では、仮にウォーターフォードに着せられた容疑が濡れ衣だったとすると、バネ足ジャック――その正体は何だったのだろう?

唱えられた諸説を見てみよう。

集団パニック説

身も蓋もないが、このバネ足ジャック騒動をして、1944年米国の『マッド・ガッサー of Mattoon』あるいは1938年英国の『ハリファックス・スラッシャー』と並べて、「集団パニックの典型的な例」とする向きは少なくない。

当時、1837年ごろのロンドンは、ちょうどその年の6月にヴィクトリア朝が始まっており、変動の最中にあった。

周辺諸国からの移民や、連行されてきた奴隷などの流入もあり、1800年からの短い期間で人口は倍増し、世界最大規模の都市となっていた。ブリテンが実際にグレートだった時代だ。

人口が増え、文化が隆盛を誇り、各種産業も活発化した。

だが、それらは人々の胸に不安も生んだ。様々な犯罪も激増したからだ。

そうした、それぞれの胸にあった社会不安に人々は『原因』を求め、それが『バネ足ジャック』という共通アイコンとして像をむすんだ――。

たとえば泥棒や強盗などの人影を目撃し、勘違いした者もいたかも知れない。たとえばちょっとした怪談話を創作して耳目を集めようとした者もいたかも知れない。

先行情報にさらされた人の心が、物事を脚色してしまうとする『文化根源説』だの『心理社会説』だのと呼ばれる仮説と根っこは同じで

「実在する『なにか』ではないから、『それっぽい事件』が新聞で報じられて以後、人々の心理が汚染され、その心がバネ足ジャックを見せたのだ。ちょっとしたことを何でも『あれが新聞で読んだヤツかも』と紐付けて考えるようになったのだ」

と言われれば、なんとなく説得力はあるように思える。

だが実際には公聴会が開かれ、そしてそれが報道される以前にあたる1837年の時点で様々な『妙なモノ』に人々は襲われており、報道が騒ぎを加熱させた側面はあるかも知れないが、それだけが原因であると決めつけるには少々収まりが悪い。

文化根源説論者は、既に起こった不可解な事象を、その時代を反映する希望や恐れの発露とみなす。たとえばバネ足ジャックは『周辺諸国から流入した移民のなかに、異常犯罪者がいるのでは』という社会不安を黒マントの怪人というかたちで表出させたモノと捉えられるだろう。

ただ便利な説ではあるのだが、目撃者や被害者の錯覚、誤認、作話に原因を求めるこの説では

・被害者同士が申し合わせることのできないはずの細部の一致。

・物的証拠。

などがアキレス腱となり、都合が悪いときは、そのあたりを上手くぼやかさないと無責任な言説が勘のいい読者にバレるという憂き目にあう。

ともかく幽霊、悪魔、鎧おじさん、クマなどの様々な形態だった『迷惑なヤツら』が、バネ足ジャックに――取って代わられる、吸収される、集約されて行く――過程は調べてみると面白いかも知れない。

ウォーターフォードや他の悪戯者の仕業

上記の集団パニックを引きおこした一因として、ふとどき者による悪ふざけも考慮する必要がある。

悪戯者や便乗犯の関与は実際に起こったわけで、様々なケースのそのすべてを超常的な存在による所為とするのはそもそも楽観的で、不誠実でさえある。

そして、その逆もしかり。『すべてがイタズラによるものだった』とするのも、どうも据わりが悪い。

イタズラだったと仮定して、『ではどのようにして、行われたか』――という点において、しっかりと解明・説明されてきたとは評しがたく思う。いくつかの軽視されてきた要素の検証は後述する。

宇宙から来たヤツら、説

いわゆる、They’re coming――地球へようこそ。つまりは異星人たちによる仕業だったのではないか説。

「バカバカしい、なんでウチュー野郎が地球人の女の胸を揉みたがるんだよ! バネ足ジャックは俺のようなヒワイきわまる地球人類種オスに決まってるだろ!」

と諸兄は嫉妬半分、苛立ち半分で苦言を呈する知れない。

諸兄が卑猥であることに異論はないとしても、そもそも胸を揉む行為を卑猥などと捉えるところが我々地球人類種の限界――地球文化圏由来の発想、その枠組みのなかにあると言える。

挨拶代わりに胸を揉む。これはヤツらにとっての丁重な儀礼に則した態度なのかも知れない。ぜひ我々も宇宙時代の幕開けにむけて、井の中の蛙を脱却するため見習うべき儀礼であると。

ともかく

UFOロジストも一枚岩ではなく、さまざまな立場の研究者がいることで知られているが、そのなかでもETH論者(註:地球外生命体仮説。UFOを異星人の乗り物だとする)はジャックの事件以降に起こった様々なUFO事件をジャックと結びつけて考える傾向がある。

たとえば、不憫な牛が惨殺されるという一連のケース――いわゆる『キャトル・ミューティレーション』と呼ばれる事例などで、牛の死に先行して怪しい人物が目撃されることがある。この人物は黒いコートやタイトな黒い皮パンツを履いており、一人、あるいは複数人で嫌がる牛を追い回すのだという。

もっと、こう、牛の誘拐などは光線などでスマートに行われるイメージがあるが、必ずしもそうではないらしい。

ともかく、キャトル・ミューティレーションで『牛の乳房』が電気メスのようなモノで切り取られていた――という些末なポイントに着眼し、バネ足ジャックも『人の乳房』を狙っていたのでは? という強引な関連づけもある。

おそらく、これで納得する人は少数派だろう。

オカクロ特捜部としても、宇宙人説が荒唐無稽と見なされても上記以上のフォローはできない。そもそも説の補強として挙げられるモノが荒唐無稽だからだ。

しかしながら、そもそも、このバネ足ジャックが現代まで語り継がれる要因となった1つが、『地球外生命体の存在を信じるタイプのUFOロジストによる情報発掘』にあるのである。功績は功績でキチンと評価すべきなのである。

マイク・ダッシュによれば、1961年、UFO雑誌『Flying Saucer Review(v7n3, May-Jun 1961)』誌上で、バネ足ジャックと地球外生命体を結びつけるチャレンジが掲載され、バネ足ジャックと宇宙人との共通点や、「エイリアンだったと仮定すれば説明がつく!」部分が指摘された。これは仁賀氏も(呆れた様子ではあるが)触れておられる。

その仮定の是非はともかく、この『再発見』によってバネ足ジャックが脚光を浴びたのは確かなようだ。

資料が手に入らなかったので詳細はわからないが、これはUFOロジストのヴァイナー・ガーヴァンによる『The Mystery of Springheel Jack』と題された記事で、それによれば

①青い炎は超高性能な光線銃か未知の武器。という旨の主張をした。

②ジャックは安全な場所を探して、ロンドンをうろついていた。『仲間』たちの救助を待っていたのだ。

③胴体に身につけていた『銀っぽいタイトな服ないし鎧』はもちろん宇宙服。外套=マントによって重力を制御でき、それにより異常な跳躍力を獲得している。

④被害者はアルファベット順に選ばれた。

⑤人を襲う気はなかった。友人として迎え入れて欲しかったが、被害者たちが悲鳴をあげたのでビックリして攻撃してしまった。

⑥地球のことを沢山知りたかったが、なんだか上手くいかないので諦めた。

⑦帰った。

ヴァイナーによれば、1838年7月6日の夜、リヴァプールのトクステス公園で、火花をちらす光球が上空に浮かびやがて飛んでゆくのを警官が目撃した。現場に駆けつけてみると、それは地面に9メートルほど円形の焦げ跡を残していた。これはジャックがロケットに乗って、宇宙(そら)へ還ったシーンに違いない――と。そうしてジャックは二度と現れなかった――とも。

諸兄は罵倒するのでしょうね。聞くにたえないほどの否定的な罵詈雑言を、その優美な唇を歪ませてまで、吐きつけるのでしょうね。

そうして落ち着いた頃、こんなふうなことを言うかも知れない。

「いやね、感情的になったのは俺も悪かったけれど、すくなくとも『帰った』って部分さ。その後もジャック出没してるって書いたよね? 1904年に、おなじリヴァプールで、さ」

と。

いや、また戻ってきたんすよ――と軽薄に返答したいところであるが、実際には1904年に関しては「戻って」も「来ても」いないようだ。

ウィリアム・ヘンリー・ストリートにて多数の目撃者の前に現れ、大立ち回りを演じたあげく夕闇に消えていった――というリヴァプールのケースだが、このケースを紹介するときにソースとして引き合いに出されるのが『News of the World』紙(Sep.25.1904)の記事となる。

が、これは事実ではなかった。

しかし、その後の調査によって、これは事実ではないことが分かっている。

上記の記事(註:『News of the World』1904年2月25日付)が掲載されるわずか4日前、『リバプール・エコー』紙はポルターガイストに取り憑かれているといわれていたウィリアム・ヘンリー通りのある家について報じている。

記事の内容は、ある錯乱した男が自宅の屋根に登っては、「おれの女房は悪魔だ、さもなければ魔女だ」と怒鳴り散らして大騒ぎになった。

警察や消防団が屋根から引きずり降ろそうとしたが、男はそのたびに屋根から屋根へと飛び移って逃げてしまったというのだ。

つまり、エバトンにスプリング・ヒールド・ジャックが出現したというもっともらしい話は、実はこの事件から生まれたものだった。この話が人から人へ伝わっていくうちに、いつの間にか尾ひれがついて途方もない内容になってしまったようだ。

週刊 X-zone vol.39 ロンドンの跳躍怪人 「おれの女房“は”」ではなく「おれの女房“も”」とするほうがしっくりくる――とか言って自嘲的に笑う既婚諸兄もおられるかも知れないが、深くは聞かない。

ともかく、リヴァプールのケースは事実を下敷きにしたデッチ上げだった。

④番の『被害者はアルファベット順に選ばれた』に関しては、宇宙人どうこう以前に少し興味深く思える。

ジャックはまず『A』の名字を持つ家――すなわち『Jane Alsop』『Polly Adams』『Ashworth』を襲った――という事なのだろう。

だが、ポリー・アダムスと同時期にあたる37年10月にメアリ・スティーブンスという、イニシャルがAでもBでもZでもないメイドがジャックらしき怪人にやはり胸をワシ掴みにされているので、アルファベット仮説もヴァイナーによる『作為的な抽出』の成果に過ぎないだろう。被害者メアリのカップがAだった――とするなら、あるいはであるが。

ヴァイナーよりも早い段階で『宇宙人仮説』を掲載したのは『Everybody’s Magazine』誌(Feb.20&Mar.6 1954)で、ヨークシャーのインマン・レースという男が手紙紹介欄でジャックが宇宙人だったに違いないとする主張を展開している。

Everybody’s Magazine誌に掲載されたバネ足ジャック。

これはアルダーショットで兵士を襲撃したときの様子を描写したもの。兵士と対峙するに、ジャックが極限流カラテ、ないしグラップラー刃牙における『天地上下の構え』を採用しておりなんだか達人っぽくてカッコイイが、もう完全に人間らしい容姿は失ってしまった。

イルマンは『ジャック=宇宙人』説を唱え、このような宇宙人を喚起するようなイメージ・イラストまで描かれたが、この試みはあまり多くの人に受け入れられなかったようだ。受け入れた数少ないうちのひとりがヴァイナー・ガーヴァンだった。

画像出典:Everybody’s Magazine

イルマンの説によれば、ジャックは地球よりも遙かに重力の強い星からやって来たため、ヤツは筋力がそれにあわせて発達しており、地球の重力下では驚異的な跳躍力になる――ということだった。

英国の民俗学者でUFOロジストでもあるデイビッド・クラークは、

「ヴァイナーのアイデアは、このイルマンの記事からかなり影響を受けている」

と指摘しており、おそらくこのイルマンが言い出しっぺという事になるのだろう。

その後もヴァイナーはエイリアン犯人説をたびたび主張したようだが、あまり支持を得られず、仮説は主流になれないまま終わった。

事実はどうあれ、エイリアンなら異種にあたる人間の女性ではなくエイリアンヌの胸で満足して欲しい。

スーパー・ナチュラルなヤツら、実在説

なにから触れれば良いのか判断に迷うが、『バネ足ジャックの特徴』と類似したものと遭遇したという報告は各時代、各地域に存在する。

本来の意味でのバネ足ジャック目撃例――その比較的新しい事例としては、2012年、英国イーウェルでの事例が挙げられる。

これはヒューマノイド目撃例を集めた書籍『Humanoid Encounters』のアルバート・ロサレスが収集したものだが、2月14日23時30分、タクシーに乗車中だったマーティン一家が、約4.6メートルもの跳躍を見せる怪人を目撃している。

この時はマーティン一家を含めた多数の目撃者がおり、

「で、でたー! 伝説のバネ足ジャック奴!」

と、やや盛り上がったという。タクシーの運転手は怖がった。

ほかにも『anorak』というニュースサイトの記事によれば、2011年9月20日には英国のグロスターにて登校中だった15歳の少年が長い爪を装着した男に襲われ、右頬と腕にケガを負ったという。

少年によればヤツは身長がヒョロ高く183cmから193cm、50~60代の男性に見えた。事件を報じた記事には「奇妙なウルヴァリン、少年を襲撃!」とある。

ただ、『anorak』というサイト名は、その単語が英国スラングで『オタク』という意味を持つため、いまいち信憑性に難がある。

世間一般的なものでいえば、『モンキーマン』のケースがバネ足ジャックと平行して紹介されることが多い。

これは2001年の4月から5月にかけてインドの首都ニューデリーで、奇妙な怪人が人を襲ったとして大騒ぎになったケースだ。

その怪人『モンキーマン』は人間離れした跳躍力をもち、屋根から屋根へ飛びうつっては、鋭い爪で住民たちを襲った。

日本フォーティアン協会の会長、並木伸一郎御大の『未確認動物UMA大全』によれば、被害者総数は100人を超え、一時は数千人が他地区へと避難するほどの大騒動になった。

この迷惑な生き物に対し、インド警察当局は日本円にして13万円ほどの懸賞金をかけて周辺の捜索も行ったが、やはり例によってそれらは徒労に終わり、謎だけが残された。

このモンキーマンのケースから「ヘルメットをかぶっていた」、「驚異的な跳躍力」「鋭い爪による攻撃」「騒動」あたりの要素がバネ足ジャックの特徴と符合することもあり、言及されるのだろう。

諸兄などはモンキーマンと聞いて、「いや猿だろ」とか、また可愛げなく斜に構えたことをいうかも知れないが、ヒバゴンの時を思い出すのでそれはいい。

他に、興味深い符合という点では、第二次世界大戦中のチェコ共和国の首都プラハに現れた『怪人』が挙げられる。

マイク・ダッシュ、そしてバネ足ジャックに関する新聞記事を集めた書籍『The Mystery of Spring-Heeled Jack: From Victorian Legend to Steampunk Hero』のなかで著者のジョン・マシューズが触れているが、このチェコの怪人は

『バネ男=Spring Man』

あるいは

『スプリンガー=The Springer』

と呼ばれた男で『Prague in the Shadow of the Swastika』というドイツ占領下にあったプラハの歴史を書きつらねた書籍にも登場する。

このバネ男はやはり夜の街をピョンピョン跳ね回り、路地から屋根へ、さらには列車の向こう側へ――と驚異的な跳躍力を見せた。

いつからか、この怪人は『チェコを占領したドイツ軍と戦うレジスタンス』であるというダークヒーロー設定が加わり、『Pérák』という創作上の名前まで与えられ、小説や映像作品などで主役を張るようになった。

レジスタンスとか、こう、我々男性陣のチュニズムを刺激してくるが、これはチェコでも同じらしい。すごくかっこいい。

面白いことに、このスプリンガーの活動時期と重なって、『剃刀男=Razor Blade Man』という、物騒で迷惑な怪人もいたという。コイツは指に剃刀をつけて、人に切りかかったり殴りつけたりと、特に反社会的な傾向があった。

もしかしたら、スプリンガーがダークヒーロー化してゆく過程で、ヒーローにふさわしくない部分が分離されて別キャラクターを形成したのかも知れない――と妄想が膨らむが、妄言は控える。

もっと面白いことに、二次大戦後、今度は敗戦――分割された東ドイツで『跳躍する男』が出ている。

ドイツ語は良く分からないが、これは

『飛ぶ男=Hüpfemänner』

または

『バネ跳び男=spiralhopser』

だのと呼ばれたようだ。

社会不安のあるところに、バネ足ジャックありというワケである。

他にも『跳ぶ男』について色々と興味深い事例が存在するが、1966年に起こった『モスマン騒動』との類似点を指摘する声もある。これは闇に光る赤い目、そして羽を外套とし、驚異的な跳躍力を共通項とする。

なるほど、とは思うものの、こじつけのようにも思える。

1980年代にはソマリアで、これまた驚異的な跳躍力を持ち、2階の寝室の窓から入ってくる無礼なヤツがいた。これは『トールマン』と呼ばれていたようだ。

他の『似ている事例』としては、個人的には1952年テキサス州ヒューストンで報告された『よくわからないモノ』を挙げておきたい。

これはある家族が目撃した事例で『よくわからないモノ』が木の上に立っていた――という。

それは最初、蝶のように見えたが、よく見れば人影だった。身長2メートル近くでパラシュート部隊の制服のような黒い衣装に靴やヘルメットを着用していたという。マントも着用していた。コウモリの翼のようなモノをまとっていた。しばらくすると、シュという音を立てて通り過ぎていった。

これは主にオカルト界隈で『フライング・ヒューマノイド』と分類されるヤツらの事例ではあるが、1837年当時に目撃されていたなら、バネ足ジャック事例に分類されていたのではなかろうか。

こと日本においては、仁賀氏が

「日本でいうと、天狗だよね」

と触れておられるが、いわゆる都市伝説まで観測を広げると、静岡県と愛知県の境あたり、三ヶ日JCの南西に位置するある峠で『ジャンプする老婆』が目撃されるという話もある。

この老婆はひと跳びで4メートルと、ジャックのそれと遜色しない跳躍力を誇り、走行中の車を追い越しては事故を起こさせるという。

これはいわゆる『ターボ婆さん』の亜流に属するのだろうが、そもそもなぜ人を襲うでも戦うでもない婆さんが『スピードの向こう側』をめざしたり超ジャンプ力を獲得したのかが良くわからない。ともかくジャックとは関係なさそうだ。

他にも別項で触れた1855年の英国デヴォンシャー『悪魔の蹄跡』もジャックの仕業――という話もあり、バネ足ジャックと他事件との関連を指摘する言説は多岐に及ぶ。

『ハマースミスの幽霊』や他の幽霊騒動との類似点も指摘されるが、これらに触れ始めると、また記事が冗長になるのでこの辺にしておく。前回は本当にすみませんでした。

地底人説

宇宙(そら)から来た――という言説がアリならば、地底人説を唱えても問題は無かろう。

さまざまなケースを真偽問わずに収集したオカクロ・データベースに以下のような事例がある。

バネ足ジャック騒動から遡ること1770年、英国はスタッドフォードシャーでの出来事が『プシの科学的評価のための委員会・内報」第1巻6号に掲載されている。

これによれば、トンネルの工事を行っていた作業員が地下で奇妙な音を聞いた。なにか――こう――ごうごうという音が大きな石の向こう側から聞こえてくる。

不思議に思った作業員は、苦労して大石をどけてみた。すると、向こう側は空洞となっており、キレイな階段が下に続いていた。

最初、作業員は忘れ去られた王族の墳墓を掘り当てたのだと考えた。

そうだとすれば――この階段の下には金銀財宝があるに違いない――。

降りて行くと、やがて階段は途切れて、巨大な洞窟のような空間に突き当たった。

そこには見たこともない巨大な機械があり――人影もあった。

その人影は奇妙な服装をして、頭にはなにか頭巾のようなモノをかぶっていた。よくよく見れば、その手にはバトンのようなモノが握られており、それをヤツは振り上げた。

とたんに怖くなった作業員は、すぐさま逃げ出してしまったという。

と、最後まで書いてぜんぜん跳ねていないことに気がついた。あれ?

たしか似たような経緯で地下に行った作業員が、地下広場でピョンピョン跳ねる人影を見た――という事例もあったと思う。が、どのみち諸兄はバカにするであろうし、支持も得られそうにないのでこの辺でやめておく。

地下の機械=高度な文明=バネ足靴を作れる。と主張したかっただけ……。

でもよくよく考えたら、天井の高さも知れたトンネル暮らしの地下――地底人が生物的ないしテクノロジーの進化にあたって、驚異的な跳躍力を獲得する必要は無いように思えてきた。ダメだ、これは。

当時の幽霊は、ピストルだって使う。

イギリス人が伝統的に幽霊大好きなのは広く知られており、たびたびブリテン各地で幽霊騒ぎが起こっているが、図は19世紀の『ダービーの幽霊騒ぎ』のものとおもわれる。図のものや『ハマースミスの幽霊騒ぎ』などでは白い布をすっぽり被った『オールドタイプ・オバQ型』の幽霊が描写されている。

ちなみに、一見すると武装幽霊に襲われ、紳士絶体絶命! というシーンに見えるが、めざとい諸兄なら紳士が『天地上下の構え』をとっている事実に気がついたはずだ。そう、『狩る側』はオバQ野郎のほうではない。

大元の出典は『Illustrated Police News of 10 October 1885』

画像出典:Fortean Times #297

やっぱり動物説

カンガルーとか。

当時、オーストラリアはイギリスの植民地であり、珍獣だったカンガルーがペットにするため英国本土に連れてこられ、それがバネ足ジャックに見間違われたんじゃないの。という。

他にもクマだった、だのアルダーショットの兵士襲撃ケースに関しては、前述の『Everybody’s Magazine』誌(Feb.20&Mar.6 1954)にて、ワシだった説などが唱えられている。

これらの仮説の問題点としては

「俺です、警官です。近くの小道でようやく『バネ足ジャック』を捕まえました、なにぶん暗いので、なにか明かりが欲しいのです――」

がアキレス腱となる。

英語を喋り――あまつさえ若い娘さんを罠にかけて卑猥なことをしてやろう、などと画策する厄介なカンガルーがいたなら、それはジャックよりも稀少かもしれない。

とはいえ、フォーティアン・タイムズにおける、『フォーティアンたちが選ぶ歴代記事ベスト40』の栄えある1位に輝いた『喋るマングース』という話もあるので、フォーティアンの道は修羅の道。ゆめゆめ忘れてはならぬ。

そこら辺はまぁ、今後の調査が待たれるということで。

伝説の靴を見つけた人が犯人説

欧州の伝説に、一足で35km近く移動できるという靴の話がある。

フィクションやゲームなどでおなじみの『セブンリーグ・ブーツ』だ。

バネ足ジャックはそれを見つけ、超人的な跳躍力を手に入れたのではないか――というロマンチックな話になる。男の子ってこういうのが好きなんでしょう?

とはいえ、仮に伝説の靴を手に入れた者がいたとしても、実際には婦女子の胸に触るなどの痴漢行為を働いただけで、ちっともロマンチックじゃない。

「ンフフ、あれだね、エロマンチックだね!」

とか普通の人が思いつきこそすれ、到底口には出さない、紳士として恥ずべきようなことを諸兄は言うかも知れないが、また警察を呼びますよ。

冗談はともかく、興味深い点としては37年の騒動ののち19世紀の中頃に、かかとにバネを仕込んだ奇妙なブーツが西ノーフォークの忘れられた廃納屋で発見された――という話をマイク・ダッシュが自身の論文で書いているが、詳細は分からない。ダッシュ先輩も「良く分からん」としている。

伝説の靴が機械仕掛けだった――とするなら、まさに「高度に発達した科学は、魔法と区別がつかない」というやつで、なんだかロマンみがあって尊い。

(追跡調査する人むけの、ちょっと気が重くなる註:ちなみに、この記事はダッシュが書いたもの、あるいはダッシュへのインタビューをかなり参考にさせてもらっているが、元テキストは『Spring-heeled Jack To Victorian Bugaboo From Suburban Ghost』と題された論文。過去にダッシュが自身のwebサイトで最新版2005年度版を公開していたが、その後にサイトが閉鎖。以降は公開されておらず誰かが保存したPDFだけがwebの海に漂っている。オリジナルはおそらく『Fortean Studies: No.3』にダッシュが書いたという記事で、そこに、その後の調査内容を加えたものが最新版となっている――と思う。念のため『Fortean Studies: No. 3』を参照したかったが、古書ペーパーバックで62,768円。オカクロの予算ではちょっと手が出なかった。不甲斐ない話である)

かくして、常識的なモノから荒唐無稽なモノまで諸説紛々なワケである。どうにも浮遊感のある話ばかりで興味深くはあるが、疑り深くもなる。

こうなってくると

「ほうらな、やはりバカみたいな説ばかりじゃないか。やっぱりウォーターフォード侯爵が犯人だったんだよ。じっちゃんの名にかけて真実はいつも一つか二つ」

とか諸兄は言うかも知れない。

たしかに現実的に考えれば、その線が濃いように思われる。

だがもっと、もう一歩踏みこんで現実的に考えたとき――ウォーターフォード侯が犯人だったとして、「ではどのようにしてソレを行ったか」という点にフォーカスすると、どうにも納得しがたい部分が出てくる。

ウォーターフォード侯犯人説が有力仮説であるのを承知の上で、次ページではそれらの検証に取り組んでみよう。