音楽の殿堂、数々の名演が行われてきたカーネギーホール。その壇上である日、ある女が伝説となった。

素朴なピアノ演奏をバックに、次々に披露されるオペラの難曲。押しかけた観衆は自分がいったい何に直面しているか、よく理解できないでいた。

あるものは言った「彼女は、とにかく何かをやった」

あるものは言った「彼女の歌声は――そう、輪姦される七面鳥のようだった」

オペラ座の夜に

1944年。

1944年。日々激化する第二次世界大戦のさなか、アメリカ国内でささやかなリサイタルが催された。

ちょうど、マッド・ガッサーがマトゥーンの町を襲撃し、東京ローズが太平洋に散らばる兵士たちを虜にしていた――そんな時代の話だ。

アメリカ合衆国はニューヨーク、マンハッタンのミッドタウンにある有名ホールの壇上に、一人の年老いた女があった。

その会場の名はカーネギー・ホール。

その女の名はフローレンス・フォスター・ジェンキンスと言った。

現在まで続くカーネギー・ホールの長い歴史のなかでも、この日の客入りは記録的だった。

観客たちの目当ては、オペラ――壇上におわすフローレンス・フォスター・ジェンキンスだ。彼女の類いマレなる絶唱をひと目見んと集まっていた。

1920年、52歳ごろのフローレンス・フォスター・ジェンキンス。

画像出典:telegraph.co.uk

この夜について触れたミルウォーキー・ジャーナル紙の評には以下のようにある。

齢にして76歳の老女は『傑作としか言いようのない』ペール・ピーチのガウンを身にまとい、豊満な体のあちこちにきらびやかな宝石をちりばめていた。

『それよりもセンセーショナルだったのは、オレンジとホワイトの羽根でできた巨大な扇だった。彼女は大群衆を前にして、はにかむようにそれをあおぐと、ピアノの上に置いた。

それから彼女は歌った――というか、とにかく何かをやった』

フローレンスの眼下には、幸運なスシ詰め状態の観客たち。

幸運というのも、この夜のチケットが完売だったからだ。ダフ屋は定価の10倍の値をつけ、ニューズ・ウィーク誌によれば、2000人以上の人たちがチケットを買いそびれたのだという。

居並ぶ観客たち――彼らは会場に入ることができただけ幸運だ。

観客の中には、フローレンスの熱心なファンもいたが、新聞記者や音楽ライター、各界の著名人もいた。そして物見遊山気分の好事家たち。

それらの観衆に向かって、彼女は歌った。

それはいつもの彼女らしい歌声だった。

五線を見失った音程。めまぐるしく移り変わるリズム、悲鳴のような声。そしてそれも持続できない。

およそセンスというものが欠落した歌だった。

彼女は史上まれに見る音痴だった。

哲学者でハーバード大学准教授のV・A・ハワードは彼女の歌唱を以下のように評した。

調子外れの金切り声で歌われる高音、よろめきながら失速するルラード(註:歌曲の歌詞の1音節に付けられた、素早く歌われる装飾音)、薄っぺらな音色、息切れしている発声、粉砕された旋律――あまりのひどさに誰もが笑って、そしてゲンナリしてしまう。……ジェンキンスの歌唱は、歌において想像しうるあらゆる欠点、あらゆる失敗のカタログだ。彼女の歌をして、「輪姦される七面鳥」と評したのはファッションライターのサイモン・ドゥーナンであるが、そのような酷評をうける歌唱力の者が、なぜ音楽の殿堂であるカーネギー・ホールを満席にできたか。

それはフローレンスと何度か共演しているヴァイオリニストの回想にヒントがあるかも知れない。

彼女がスペイン風の衣装を着て『カルメン』のアリアを歌った夜のことを覚えている。

いつも通り、少しばかり音が外れていて、高音のいくつかは金切り声で代用していた。ぽっちゃりしていて不器用で、大まじめに取り組んでいるものだから、わたしたちはいつもヒステリーを起こしそうだった――とりわけカルメンに扮した彼女が、聴衆にバラを投げた瞬間には。

ヴェルディ・クラブに招待されたいと誰もが思っていた。笑いをこらえるのがものすごく楽しいからだ。

Joy fills my heart: Mozelle Bennett Sawyer

フローレンス・フォスター・ジェンキンス(註:ヴェルディ・クラブとは、フローレンスが創立したアメリカの芸術家や音楽家のキャリアを後押しするサロン。フローレンスはこのクラブの催しの中でたびたびオペラを披露していた)

当時、アメリカは国をあげた大戦のさなかにあって、国民は娯楽に飢えていた。

そんな時代の中にあって、フローレンスの前衛的すぎる『オペラ』に触れた人々は、例によって『こういうジョーク』として楽しんだ。

もっともフローレンス自身は冗談ではなく大まじめに取り込んでいたワケで、観客たちが口元を緩めたり、頬を膨らませているのは、彼ら彼女らが楽しんでいるからだ――と信じて疑わなかった。そして彼女は観客たちの笑顔が大好きだった。

では本人が信じて疑わなかった才能――その歌唱力はいかほどのモノだったか。

オカルト界隈になじみ深い人物であるモーツァルトによる歌劇『魔笛』は有名だが、この歌劇の第二幕で歌われるアリアが超絶難曲というのはご存じだろうか。

これは夜の女王が宿敵に復讐するため、自分の娘にナイフを渡すドラマチックな場面で歌われるアリアで、歌詞の内容もそれに沿ったモノになっており「殺すのよ! 復讐を手伝わないなら、あんたはもう私の娘じゃない!」などと自らの娘を恫喝する――情念深い女の怖さを我々に教えてくれるシーンだ。

物言う株主、行動する保守に続き、泣き寝入りしない中島みゆきとでもいうべきか。

ともかく、これは超絶技巧が必要とされるパートであり、wikipediaの言葉を借りれば『歌唱にはこの高音を出す天性の資質に、その高音を自由自在に使いこなす技術が求められる』ということになっている。

フローレンスはこの曲を十八番レパートリーに入れており、スタジオを借りて録音までした。

以下に音源を用意した。

まず、同曲『夜の女王』をドイツの天才ソプラノ歌手エッダ・モーザーが歌ったバージョンを聴いてみよう。彼女によって吹き込まれた同曲のレコードがボイジャー1号に載せられた――という人類の至宝レベルの人だ。

■参考■エッダのうた

この短いパートを聴くだけでものこの曲が極めつけの難曲であること、そしてそれを歌いこなすエッダの並外れた才能を感じることができる。

では上のモノと全く同じパートを歌ったフローレンスの録音を聴いてみよう。

■参考■フローレンスのうた

無理があろうと思われます。

しかし、何度も繰り返し聴き込んでゆくうちに、ある種の中毒性が出てくる。これはヘヴィーメタル界隈が言うところの、いわゆる『スルメ型』というやつかも知れない。

慣れてくると、最初のピアノ伴奏だけでHOTな気分になれる。

フローレンスは基本的に自分の歌唱力に絶対の信頼を置いており、レコーディングもリハ無し一発取りが彼女のスタイルだったが、さすがにこの曲に関してはその自信を揺るがせたという。

ライナーノーツによれば

『このオペラ・アリアきっての難曲に関しては、レコーディング後ディレクターと出来について(異例の)相談をしたという逸話が残されている。

しかし、基本的には(この曲を得意にしていたドイツ出身の)フリーダ・ヘンペルよりも自分の方がずっと素晴らしいと思う――と、はにかみながらもハッキリとした口調で語った』という。

このレコーディングの時、フローレンスは『夜の女王』と一緒にドリーブの『鐘の音』を録音したが、どうも本人としては、なんだか『夜の女王』の終盤の一音に満足できなかった。それがゆえディレクターのメラ・ワインストックに「残すのは『鐘の音』だけにしたい」と申し出ている。

これをうけてワインストックはこう応じた。

「マダム・ジェンキンス。“一音„だけを心配するご必要などまったくありませんよ」

参考までにフローレンスがライバル視したフリーダによる同曲の録音も貼っておく。

■参考■フリーダのうた

何人かの諸兄は上記のフローレンス音源を再度再生してしまったのではないだろうか。そして独特のユルさをもつ最初のピアノ伴奏で半笑いになってしまったのではなかろうか。

レコードのくぐもった音質って良いですよね。なんだか、ジブリアニメに出てくる田舎の旧家でかかっていそうなイメージである。

ともかく、フローレンスは驚異的に才能が欠如していた。

だがいつの間にか彼女はカーネギー・ホールの壇上に立っていた。歌手になる――という少女時代からの夢を叶えた。そしてそれは、人々から熱烈な支持を受けた。現在でもカーネギー・ホールのアーカイブで最も多くリクエストされるのはこのフローレンス・フォスター・ジェンキンス女史によるこの夜の催しであるという。

ではどのような経緯を経て、このような事態が起こったか。次節ではそれを追ってみよう。

sponsored link

スカラムーシュ、アメリカン・ラプソディー

1868年。

この頃の日本は幕末――明治に入ったばかりで、ちょうどフローレンスの生年に近藤勇局長、沖田総司、そして翌年には土方歳三と新撰組の関係者が相次いで亡くなった。民衆たちがこぞって散切り頭を叩き、文明開化の音を聴こうとしていた時期だ。

数年後には有名なメアリー・セレスト号事件が起こり、偽汽車が目撃されたりと、世界は新しいテクノロジーとともに新しい時代を迎えようとしていた。ちなみに、インドではジェームズ・チャーチワードが主張するところの『ムー大陸に由来する粘土板』を仏僧に見せてもらった頃である。

そんな1868年の7月19日。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州北東部に位置するウィルクスバリでフローレンス・フォスターは生まれた。

父親は弁護士で銀行家で州議会議員。母親も判事の娘で名家出身。

一平方マイルもの農園を有し、幾人もの使用人を抱える当時の超富裕層だった。

フローレンス・フォスターは何不自由なく育ち、上流階級らしい教養の一つとして音楽のレッスンも受けた。

彼女の歌手としてのキャリアはこの頃にスタートしている。

8歳の頃、「リトル・ミス・フォスター」の名で参加したコンサートで「天才児!」と評されたのが、彼女の気をよくした。ゼンガーフェストという全米規模の音楽フェスにも参加している。

この頃の『歌唱』が実際に天才的であったかどうか――を判断できる資料は残っていない。

もしかしたら、本当に天才的だったのかも知れないが、「あのフォスター家のお嬢さん」ということで周囲の大人からかなり甘めの評価を頂戴していたと考えるのが妥当だろう。

だが我々がそうであるように、人は自分に向けられる賞賛に客観的視点を持てず当たり前だともっと褒めろと勘違いしがちであり、彼女は特別にそうだった。そしてその賞賛が忘れられなかった。

彼女はフィラデルフィア音楽アカデミーに学び、卒業後、こんどはヨーロッパに留学し本格的な音楽教育を受けたいという意向を示した。歌手になりたい。それが彼女の夢だった。

だが、それは挫折する。

留学にかかる費用、学費の負担を父親が拒否したからだ。

趣味でやる分にはいい、だが本気になられては困る。

深窓の令嬢といえど、結局は自分の才覚で財産を築きあげたワケではなく、パパフォスターの財力がなければただの小太りの少女でしかない。

もちろん、彼女の才能に惚れ込んでパトロンとなる人物が居れば話は違うが、残念ながらパパフォスターの意向に反し、その庇護から離れんとするフォスター家のお嬢さんを支援しようとする物好きはいなかった。

かくして彼女は悲嘆に暮れた。

「嗚呼、わたしは籠の中の鳥なのね。大きく羽ばたくこともかなわず、周囲を檻で囲まれて悲しく歌うしかないのだわ」

実際は加護――あるいは過誤の中の七面鳥であったワケだが、世間知らずな17歳のフローレンスには、こんな父親の強権的なやりかたがどうしても許せなかった。

かくして彼女は籠から抜け出した。当時の想い人と駆け落ちしたのだ。

お相手は、フランシス・“フランク„・ソーントン・ジェンキンスという医師で、パパフォスターの反対をよそに、この16歳年上の中年と17歳の時に結婚している。

33歳にして17歳の娘と結婚という事実をして、諸兄はなんだか面白くない気分になるかも知れないが、医師だの弁護士だの詩人だの歌い手だの実況主という存在が不当に女にモテる人種であることは歴史が証明している。

若き日のフローレンス・フォスター・ジェンキンス。

少々ふくよかだが、お嬢様らしくどことなく品のある美人である。

画像出典:フローレンス・フォスター・ジェンキンス

だが、この結婚は失敗だった。

フォスター家からの反対を押し切り、勘当されてまで結婚した二人であったが、このフランク33歳はどうにも色男だった。

不当に女にモテるものだから、不実で不埒で不道徳な男女関係をそこらで結びまわったあげく、どこかで梅毒をもらっていたらしい。これには諸兄もニンマリだ。

そして想像に違わず、その梅毒はフローレンスに伝染した。

女性たちへの重大な示唆を含んだ逸話はともかく、この結婚がフローレンスの人生を一変させたのは事実だった。それも悪い方向へ状況は転がってゆく。

1940年代にペニシリンが世に出るまで、梅毒に根本的な治療法は存在しなかった。

16世紀ごろから吸引や塗布による水銀療法が存在していたが、これは水銀中毒患者を生むだけでなんら薬学的成果を上げるモノではなかった。その後にはヒ素による治療法も行われたが、これも効果がないどころか有害であった。

そして、フローレンス・フォスター・ジェンキンスは、そのオカルト治療の両方行った。

その結果、彼女の頭髪が失われた。

彫刻家のフローレンス・ダーノールトは「完全につるつるにハゲた頭」を偶然に目撃したと回想している。

女性にとって命ともされる髪を失ったワケであるが、この丸ハゲ状態がいつまで続いていたかは定かでない。本人による告白もなく、資料には証言しか存在しないが、晩年となってもカツラを着用していた事実から少なくとも生涯薄毛であったのだろうとは推察される。

そして1902年。フローレンスが34歳になったころ、夫妻は離婚した。

実家からは勘当されたまま、家庭も金も髪も失い、ここから彼女は極貧生活を送ることになる。

自身が財産と信じていた『音楽の才能』で生計を立てようとしたが、教師としても奏者としても上手くいかなかった。この頃、かなり生活費に困っていたようで、1907年には債務不履行で法廷に呼び出されている。

数年におよぶ極貧生活を送っていたフローレンスだったが、このころようやく転機が訪れた。

結婚してから20年以上フォスター家から勘当状態であったが、どこかで娘が離婚したことを知ったパパフォスターが彼女の元を訪れたのだ。

音楽家になるという夢を捨てるならば、家に戻ることを許す――パパフォスターの提示した条件を、フローレンスは忸怩たる思いで飲むしかなかった。

かくしてフローレンスはいくつかの挫折を味わった。

実家を飛び出して、20数年。失ったものの大きさばかりが際立った。

かくして季節が過ぎると、彼女にまた転機が訪れる。

パパフォスターことチャールズ・フォスターが亡くなったのだ。

地元ウィルクスバリの新聞で報じられた内容によれば、1909年9月。この名士であった父親の死によって、フローレンスは莫大な遺産を相続した。

これは150万ドル以上であったという。

なんとなく多そうであるが、現在の価値に直してどのくらいなのだろうか。

1910年から一般商品価格はおよそ25倍に上がっていると言われており、単純にそれをかけると3750万ドル。現在のドル円レートで換算して、概ね37億円ほどとなる。

突然大金が転がり込んできたフローレンス。このとき41歳。彼女は母親とともに住まいをニューヨークの高級ホテルに移した。

豪華な食事をし、優雅な午後を過ごし、ちょくちょく社交界へ顔を出すようにもなる。

そんな生活の中で、ついえたはずの彼女の野望が再び首をもたげるにさほど時間はかからなかった。

フローレンスは歌のレッスンを密かに繰り返し、1912年からチャリティーの演奏会を行うようになり、やがて自身が出資し、ヴェルディ・クラブなるサロンを創立する。これは若手の芸術家や音楽家に活躍の機会を与えようとする趣旨の集まりで、フローレンスはこのクラブの催しの中でたびたびオペラを披露していた。

こう書くと、金満マダムが行き過ぎた自己愛を発露するだけの場――という印象を受けてしまうかも知れないが、フローレンス自身は音楽と芸術を心から愛しており、自分の資産が社会をより良くする文化的な目的に使われるよう心を砕いていた。これを認めたイタリア赤十字からその功績をたたえてメダルも授与されている。

ヴェルディ・クラブの(資金力にモノをいわせた)豪華な催し事は、界隈の注目を集め、会員数は400を超えた。この会員たちも会費を払うモノだから、ますますクラブは隆盛を極め、様々な才能が集まることとなる。売れない芸術家や音楽家にとって、出資者であるフローレンスはまさに女神だった。

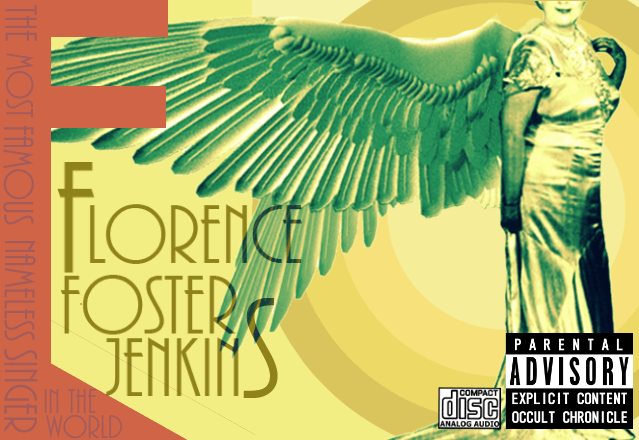

舞台衣装を着たFFJ。

この衣装は『霊感の天使』と呼ばれる衣装で、彼女のお気に入りだった。

フローレンスはデザイナーの素養もあったようで、この衣装もハワード・チャンドラー・クリスティの絵画『スティーブン・フォスターと霊感の天使』にインスパイアされて、フローレンス自らが仕立てた。

この衣装を着て、歌の合間に舞台から花をまき散らすフローレンスを、口の悪い者は「エサをやり過ぎたガチョウ」と評した。

画像出典:Loyola University New Orleans Special Collections and Archives Online

1930年。高齢の母親が亡くなると、フローレンスを縛り付けていた檻は完全になくなった。

夫もいない、子供もいない、家族もいない、髪もない。あるのは歌だけだった。齢62歳。彼女はますます音楽活動を活発化する。素晴らしき自由。もちろん今まで通り、楽譜にだって縛られない。

レッスンを重ね、ますます技に磨きをかけ、そして1944年。

小さなリサイタルなどで熱狂的な支持者を増やしていたフローレンス・フォスター・ジェンキンスは、76歳の秋の宵、マンハッタンのミッドタウンにある有名ホールの壇上にいた。

そして、満員のカーネギー・ホールで彼女は歌った。

途中で衣装を替え、花びらを撒き、観衆に圧倒的存在感を見せつけた。

このカーネギー・ホールでのリサイタルが、彼女の歌手としてのキャリアの最終到達点だった。

伝説の夜の一ヶ月後、フローレンスは亡くなった。

燃え尽きたと言う者もいる。酷評に落ち込み、気を病んだせいだ言う者もいる。

実際はどうなのか誰にもわからない。

酷評があったのは事実である。だがそれはカーネギー・ホールで歌う以前からあった。

しかしなぜ彼女自身、そこまで自分の才能を信じられたのか。

次ページでは音痴過ぎた歌唱の謎と、圧倒的人気を支えた彼女の人物像に迫ってみよう。

12