彼らの目的とする『楽園作り』――各国のメディアが面白おかしくそれを報じ、その成りゆきを見守った。

だが世間がコメディだと思っていた物語は、やがてホラーとなり、ミステリーにもなった。

春も秋もなく、ただあるのは永遠の夏。手造りの楽園――そこで何があったのか。

ここは永遠のロックランド

1929年、夏。力強い経済成長を続けていたアメリカは、のちに「狂騒の20年代」と呼ばれる時代の終焉に差しかかろうとしていた。

永遠に続くかに見える成長の途上にあって、現代的であること、そして合理的であることが是とされ、旧来の価値観は否定された。一方のソ連ではトロツキーが国外追放され、スターリンがその権力を盤石にしている。

ちょうどダウ工業平均が大暴落直前の史上最高値をつけたその年の夏、ある一組の男女が『世界の果て』と評されていた群島に上陸した。

男の名はフリードリッヒ・リター。女の名はドール・シュトラウヒ。

2人はドイツ人で、ある目的を胸にベルリンからはるばるガラパゴス諸島へとやって来た。

ある目的――それは「楽園をつくる」こと。

その目的のため、長きにわたる準備期間を経て、ようやく『世界の果て』へとやって来た。

歯科医師で哲学者でもあったリターはニーチェの思想にかぶれており、自らの理想、そしてニーチェの超人思想を実現する場所としてガラパゴス諸島フロレアナ島を選んだ。

同行者のドールはそんな『知的』なリターに心酔し、全てを捨てて辺境の無人島へとついてきた。

『フロレアナ島のアダムとイブ』当時の新聞はそんな風に2人を書きたてた。

のちに不可解な死者、行方不明者を出すこととなる――『ガラパゴス・ミステリー』はこうして始まった。

この島で起こった様々な出来事は、当時、各国の新聞メディアを騒がせた。最初の段階からフリードリッヒ・リターとドール・シュトラウヒの特殊な個性も話題の燃料となった。

特にリターは変わり者だった。

このアダム、既存の文明を批判し、肉食を忌み嫌い、何かにつけてニーチェや老子を引き合いにだして小難しい事を言う。

現代における『自称変人』が空虚な自意識を肥大させただけの凡百であることはよく知られるが、リターは自らの『思想』を実践した事実において『自称』たちの追随を許さない。

たとえば、リターには歯がなかった。

これはベルリン時代の食生活に起因するモノで、リター独自の考えにもとづいて『良く咀嚼しなければならない食事』を続けた結果、歯が根元まですり減ってしまった。そうして今度は「歯茎が歯の代わりとして機能するほど硬くなるか調べる」という、これまた非凡百的な理由で歯を全て引っこ抜いてしまった。

対するイブは『夢見る少女』だった。

もっとも、少女と呼べる年ではないし、夢もやがて悪夢へと変わるのだが、島に渡った時点では『楽園構想』をロマンティックなモノと考えていた。

彼女もやはりニーチェなどの思想に傾倒しており、本人が評するところの『もの足りない人生』を生きていた。

彼女は病気の治療に際してリターに初めて出会ったとき、既婚者だった。だが彼女の夫はドールにとって

「世間体を気にするばかりで、妻の奔放をたしなめる勇気もない退屈な臆病者」

でしかなく、もっといえば

「ニーチェなどの思想に無知・無興味で知性に欠ける凡百。ゴブリン、ないしホブゴブリン」だった。

そこに現れたリター博士、いかめしい表情の張りついた顔、頭蓋のなかに溜め込まれた知識、現代なら女性蔑視! とフェミニスト達に糾弾される程度にはマッチョ思想、彼女は一発で参ってしまう。

このとき、リター自身も既婚者であったのだが、2人は互いの配偶者の制止に耳を貸さず逢瀬を重ね、惹かれあっていった。

寄り添うリターとドール。ベレロ三世号の船上にて。

画像出典:The Galapagos Affair: Satan Came to Eden

そうして出会ってから数年後の1929年に2人でフロレアナ島へと旅立つ流れとなるのだが、このときお互いの配偶者をくっつけることで『後腐れ』を清算しようとした。

つまるところリターの妻とドールの夫が夫婦生活を送ればプラスマイナスゼロ、問題ない――と踏んだようである。このスワッピング計画は概ね上手くいった。

歯のない既婚者でもモテるというのに、我々のような歯のある独身がモテないのは、やはりニーチェを引用しないからに他ならない。

引用元のニーチェ自身がちっともモテずに発狂までしてるのに、ニーチェを引用する奴は不当にモテるという不平等――『他人の念仏で極楽まいり』とはこのことである。いやぁ神は死んだなぁ、マジで。もっともニーチェなら極楽など行かず、いまごろは永劫回帰で何回目かの発狂に苦しんでいるハズだが。

冗談はともかく、『哲学者』と『夢見る少女』はこうして無人島での原始的生活を始めることとなる。ちなみに、島へ旅立つ前に、ドールも全ての歯を引っこ抜かれている。

当時のリターたちを、後に島の住民となるマルグレット・ウィットマー夫人が以下のように書き残している。

常日頃から彼(リター)は世間を一段と低く見、時には文明社会を憎んでさえいた。彼は菜食主義をとなえ、裸体主義の実践をよびかけていた。その話によれば、自然のなかで生きることによって人は140歳の寿命を保つ。この島でそれを自ら実証しようと決意したのだ。

(中略) リター博士とドールはベルリンを発つとき歯をすっかり抜き、鉄で作った咀嚼用の総入れ歯を一組用意した。菜食主義者に歯はいらないというわけだ。それに孤島暮らしで歯が痛み出したら厄介だということも歯科医として考えたのだろう。いざという時には鉄の歯をはめて噛むというつもりらしいが、私たちはそれまで準備する気にはなれなかった。このことからも察しられるように、ひどく変わった性格の持ち主に違いない――。

ロビンソン・クルーソーの妻やがて、彼らの『楽園思想』に共鳴した者たちが、彼らと同じく現代社会を捨ててフロレアナ島にやって来た。

はげ頭で愛想の良い中年男とその妻で魅力的な女性。女男爵――バロネスを自称する蠱惑的な女、彼女に付き従うグッドルッキング・ガイ。

同じ理想を掲げる者が集まれば、楽園計画がますますはかどる――。

そうであれば良かった。だがそうじゃなかった。

sponsored link

楽園へ、ようこそ

ガラパゴスと言えば『孤立状態での独自進化』を指す用語としてしばしば取り上げられる。

日本では携帯電話や自動車が槍玉にあげられ否定的な評をちょうだいする事が多いが、ガラパゴス諸島の生物たちは『ダーウィンに進化論のひらめきを与えた存在』として丁重な保護の対象になっている。

ダーウィンはリター博士が島に上陸する100年ほど前にガラパゴス諸島にやって来て、その印象を『ビーグル号航海記 下 (岩波文庫 青 912-3)』に残した。

その航海記を読んでみても、風に揺れるヤシ、黄金色に輝く砂浜、豊かな土壌に深い緑をたたえる草原――といういわゆる楽園然としたイメージとはほど遠い場所だ。群島の火山から煙が立ち上がり、固まった溶岩からなる尖った岩が剥き出しとなり、キリだかモヤだかに蓋をされた痩せた大地に奇妙な生き物が這い回る。そんな小島。天国よりも地獄の情景に近いようにも思える。

そんな、風景だけでも楽園候補地の選外となりそうなフロレアナ島だが、その歴史も失敗と失望に満ちている。

17世紀から海賊たちの停泊地となり、1684年に海賊カウリーにより『チャールズ島』と名付けられた。18世紀になると捕鯨船が立ち寄るようになり、定住を試みる者もポツポツと現れた。

ある者はアイルランド人のアウトロー。

またある者は『犬王』と呼ばれた男で、80人の部下と凶暴な大型犬を連れてフロレアナ島に上陸した。

犬王は犬王らしく、やはり犬を使役して部下たちを支配していたが、部下たちに反乱を起こされ、結局3人の遺体、そして13頭もの犬の死体を海岸に残して犬王国は歴史の闇に消えた。

飼い犬に手を噛まれる――と言うことわざにならう犬王の名に恥じぬ幕引きだった。部下たちも犬死にだった。

やがてフロレアナ島を領有するエクアドル政府が1822年にスペインから独立すると、島は罪人用の入植地となった。いわゆる島流し、流刑地だ。

この後も入植しようとしたノルウェー人などが何度もこの島に足を踏み入れているが、結局は島の過酷な環境に耐えかねて逃げ出している。海賊が消え、罪人が消え、入植者が消え、残されたのは小屋や持ち込まれた家畜たちだけだった。

ちょうど、リターたちが島に降り立つ2ヶ月前にフロレアナ島に立ち寄った船乗りが「直前まで誰かいたような」ノルウェー人の小屋を発見した。

日記や食器、食料までがそのままという――まさに「陸のメアリー・セレスト号」とも言うべき状況が報告されている。いやはやノルウェーだけにオスロしい話である。サーモンありなん。

が、実際のところはなんて事はない、ただ直前にノルウェー人が逃げ出したというだけの話だった。ヴァイキングの末裔のくせに、ちっともタフじゃない。

ともかく、島を不動産という観点から見てみれば、これは立派な事故物件である。大島てるもニンマリだ。

かくして幾多のタフガイ、名うての荒くれ者たちですらふにゃけた子猫のように逃げ出す過酷な島にリターたちは降り立った。

実際に、到着から間もなくドールの洒落た靴は、地面から突き出す岩によってズタボロとなり、足は繰り返される裂傷とスナノミ症(註:皮膚に潜り込む寄生虫による皮膚疾患。皮膚に穴があいて見えるやつ。最悪の場合、壊疽を起こし切断に至る)によって腫れ上がった。

リターが対策として手作りの木靴を用意して履かせたが、それもすぐに割れてしまって意味をなさない。

医者でもあったリターは皮膚を切開し寄生虫を取り除いたが、これは抜本的な対策とはいえず、結局「足の回りに強い防衛本能を働かせて、砂蚤の侵入を防げ!」という超人的な精神論をもって対策とし、納得するしかなかった。すくなくともドールは納得した。

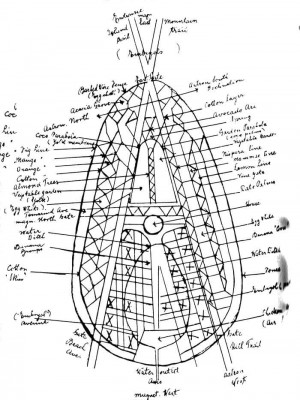

フリードリヒが自らの思想体系の集大成として構想した庭園図。

『フリードの卵』または『ガーデン:シンフォニー』

中央にある円を指す矢印に『ハウス』と書いてあることから、コア部分は自宅であったことがうかがえる。

画像出典:ガラパゴスの怪奇な事件

なぜこのような過酷な環境をリターが選んだか?

これはリター自身が過酷な環境を生き抜いた英雄ロビンソン・クルーソーの冒険譚に憧れていたこと、そしてフロレアナ島にふれた冒険家ウィリアム・ビービの『Galapagos: World’s End』が移住に先立つ1924年に出版されたことが影響している。

ビービの『Galapagos:World’s End』では島の歴史や地理、博物誌などが紹介されており、リターはこの書籍を足がかりに楽園計画を練ったようだ。タフな男にはソリッドな環境がよく似合う――この島の環境はそんなリターの超人願望にピッタリとはまるモノだった。

余談になるが、ウィリアム・ビービは生物学者としても知られ、海山をとわず活躍していた。

このビービ、バミューダ諸島ノンサッチ島沖にて潜水ポッドで潜った際に奇妙な特徴を持った魚を幾つか発見している。それは光る触手を2本持ったもの、あるいは背びれも胸びれもない魚雷のような形をしたモノなどで、UMA愛好家界隈ではこれらの魚は『ビービの深海魚』とよばれ親しまれている。むろん現在も未発見。

ちゃんとしたオカルトサイトっぽい余談はともかく、リターとドールの生活は漂流者のそれとほとんど変わらない過酷なものだった。少しばかり冗長になるが、『哲学者と夢見る少女のドキ☆ドキ無人島サバイバル生活』を時系列に沿って見てみよう。

ベルリンからはるばるガラパゴス諸島へ到着した当初、フロレアナ島は前述の歴史を経て、無人島になっていた。

暗中模索もあるまいと案内役としてウゴというエクアドル人の少年が雇われた。

ウゴは14歳で、初期の入植者たちによって持ち込まれた家畜――具体的には豚や山羊、牛などの動物、野生化したそれらを狩ったり、釣りをするためにしばしばフロレアナ島に訪れており、それなりに土地勘があった。

船から生活必需品などを陸揚げし、それらをノルウェー人の残していった廃屋に運び込み、3人は島で初めての夜を過ごした。

初日は3人で島の小道を歩き、島の中央あたりに洞穴をいくつか見つけた。

これは巨大な溶岩の斜面にぽっかりと空いており、奥行きは数メートルしかないが、人間によって手が加えられたモノもあった。内部の溶岩が掘削され、寝台、棚、暖炉らしきモノまであり、暖炉の上にぽっかり空けられた縦穴は煙突の代わりを果たしていた。

この洞穴の主は、島への初期の入植者である海賊パトリック・ワトキンズであるとされる。海賊ワトキンズは遥か以前に島を脱出していたため、これは空き家という事になる。ちなみにこのワトキンズ、島から出る際に殺人も犯していた。なんともタフな土地である。

リターたちが訪れる少し前に誰かが住んでいた形跡があり、なにやら不気味ではあるが、便利でもある。

結局、この洞穴で一晩過ごし、リターたちは翌日、ようやく『楽園の中心部』にふさわしい場所へとたどり着いた。

死火山の窪みに出来た水たまり。周囲には植物が生い茂り、火口から溢れ出た湧水が小川を形成して流れ出てゆく――そんな高台。

この場所を発見したときの喜びを、2人は以下のように書き残している。

喜びと感謝の気持ちで涙が頬を伝った。

なんとも面倒くさそうなカップルである。音のない自然の旋律に合わせて、彼女は踊った。

ともかく、2人はここに居を構える事に決めた。

その時の様子を引用しよう。

「ドール、ここは私たちの場所だよ。そしてフリードと呼ぶべきだ」といって、二人の名前を組み合わせた、面くらうような垢ぬけしない名を発表した。フリードリッヒがのちまで覚えていたその宣言は長々しくそして堂々としていて、まったく信じがたいものであった。

つまり、「おお、美しい谷よ、リター家の名において、私は、すべての来訪者に抗して、汝を占有する。汝自身の清らかな水をもちて洗礼を施し、汝を我らの平和の庭園、フリードと命名する」

ガラパゴスの怪奇な事件かくして面倒くさいプロセスを経てその土地は『フリード』と名付けられた。ここから2人の楽園造りが始まる。

ちなみにこの『フリード』、そう名付けられる以前には『石の館 カサ・ピエドゥラ』と呼ばれていた。これはまたまた先述の海賊ワトキンズに由来する――彼の第2の棲家があった場所であり、やはりここでも殺人がおこなわれたというイワク付きの場所だった。タフな場所だらけの島である。

こうしてリターとドールは2人だけのラブラブ楽園を造る第一歩を踏み出したワケであるが、少なくとも初の住居となる「小屋」が完成するよりも早く、2人の「ラブラブ」に隙間風が吹くこととなる。

馬車馬よりも過酷なワークde労働争議事件

最初の仕事として、ノルウェー人の廃屋に置いてきた荷物をフリードまで運び上げなければならない。

ベルリンから持ってきた食器に食料、作物の種、衣類、さまざまな大工道具に医療品、キッチン用品にマットレスにシーツに防水シートに……それらの『楽園資材』は膨大な量であり、農作物の種子だけでも500kg。これらの荷物を背負い、6kmの悪路を行軍せねばならない。

資料によれば、リターとドール、そしてウゴに荷馬という――もてる労働力総出で悪路を行き来したが、入江からフリードへの運搬だけでゆうに2週間強は使っている。

この運搬はかなり過酷なモノだったらしく、少年ウゴは「もうヤだ!」とストを起こしてたびたび逃亡したし、頼みの綱である老いた荷馬とて体力の限界をうかがわせていた。

ドールはそんな不憫な荷馬に同情し、リターの目を盗んでそっと逃してやった――のだが、空気の読めないウゴがまた捕まえてくる。

「こんなに疲れ切ってる馬を酷使するなんて可哀想よ!」

とドールは涙を流してリターに不憫な馬の解放を求めたが、超人先生は歯牙にもかけなかった。馬は死んだ。

過酷な労働は身も心も蝕む。

馬だけでなくドール自身も体力の限界に達しており、何度も

「休ませてほしい」

だの

「もう無理」

だのとリター先生に訴えた。が、リター先生は超人であれど正義のヒーローではない。その訴えは冷たく無視された。あろうことか、荷物ごとドールをその場に置き去りにしようとする。

自分も、死ぬまで道具のように使われるのか――あの馬のように!

どうも、イメージしていたロマンチックな話じゃなさそうだぞ――と思ったかどうかは定かでないが、少なくともドールは様々な事に関してリターに抗議している。が、もちろんリターは全て突っぱねた。

狩りは野蛮事件

生業、仕事ではあるのだが少年ウゴが野生化した牛や豚を狩る事にもドールはショックを受けた。

そして、その行為を野蛮だとし、すぐに止めさせるようドールはリターに要求した――が、もちろんリターは突っぱねた。

それのみならず、あろうことか菜食主義者のくせにウゴの狩猟を手伝うようにもなった。どうやらウゴとリターの間には奇妙な友情が生まれていたらしい。

足の泥事件

慣れない生活のなか、ドールが膝に怪我を負った事もあった。(不注意から熾火の残るカマドに膝をつき、骨が見えるレベルの火傷を負った)

このため一時期は膝を曲げられず、足についた泥をうまく落とす事ができなかった。やむなく超人リターに落としてくれるよう頼んだが――やはり、断固突っぱねられた。

この時はさすがのドールも怒り頂点、天魔覆滅!

その身に宿る、ありったけの女子力を解放し、奇声とともに無理矢理に膝を曲げると、巻かれていた包帯を破り去った。

これにより傷口が開き、派手に血が吹き出したため、これはリターによって再び治療を受けるハメになっている。

こうして見るとリターが薄情で思いやりのない離島チンピラに思えるが、実際にこの哲学者は冷酷・酷薄な振る舞いをする離島極道だった。

だが、これはリターが標榜するニーチェの『超人思想』をリターなりに実践したモノであり、これはドールもベルリン時代から知っていた事だ。

ドールに対するフリードリッヒの扱いは、彼女が書いているように、ニーチェの狂信者としての態度そのものであった。

要するに、女性に対する軽蔑はニーチェの価値観の中心をなす考え方からきているのであり、ニーチェの描く「高貴な」男性は同情というものをまったく欠いているし、「より高次元の文明」を追求する目的のために無情で冷酷であった。

ガラパゴスの怪奇な事件本来、リターは1人でフロレアナ島に来たかった。

これは孤独こそが超人をつくると信じていたためで、ドールが随行してくるなど予定外だった。

移住する以前の段階でリターは

「ロマンティックな気分で恋に酔っている女を、未開の地に連れて行く事はできない」

と書いている。

それでも自分に心酔している信奉者だから――と連れては来たモノの、この女、文句、苦情、非難、否定ばかりではないか。元来、女性蔑視の思想にかぶれていたリターからすれば、

「タフな生活になるのは解っていたはずなのに、いまさらあれこれ騒ぎ立てるバカ女」となる。

そして、ドールにとってのニーチェ思想が、その表層をなぞっただけの『スタイル』に過ぎないとなると、もう『畜群』にしか映らない。

だいたいこの女、持ってきた荷物の中にニーチェの著作が『ツァラトゥストラかく語りき』の一冊しかないではないか、しょうもないモノは沢山持ってきてるくせに――と。

ドールがリターを観察するとき、リターもまたドールを観察しているのだ。

島に来てからというもの、ドールはリターからの酷く冷淡な扱いに疲れ、一度ならずベルリンへ帰ろうとしている。『足の泥事件』の直後にウゴが島を去り、2人きり――なのに無視されるのは精神的にもこたえたろう。

自分には冷たいのに、ウゴとは仲よさげで、親しみすら持っている様子なのが余計こたえた。

ニーチェは「孤独を知ることで、人はおのれに厳しく他人に優しくなれる」とも言ったが、どうやらリターには孤独が足りなかったらしい。一つ一つはごく些細な、それでもなくてはならないちょっとした優しさや自然な愛情の表現が、彼の態度からすっかり消え失せていました。思いやりがなく、ほとんどヨソヨソしいと言っても良いぐらいになってしまったのです。私がほんの少し感情をあらわすことさえ我慢がならない風でした。だから、私も辛いことだったけれど、心からの愛の衝動を抑えていたのです。

ともかく、2人が関係をこじれさせたまま小屋を建て、農園を造り、島での生活をようやく安定させた頃、ぽつぽつと訪問者がやって来るようになった。

それらの多くは好奇心に駆られただけの野次馬だった。『アダムとイブ』の生活をメディアがセンセーション狙いのゴシップ記事として扱ったことも客寄せに繋がってしまった。

若いドイツ人のグループや、病気の療養のためにフリードに同居したいと申し入れてくる婦人。だがそれらも、すぐに島を去っていった。

ちなみにこの時期、島に不定期やって来ていた客船のクルーに飛び抜けて容姿端麗な若い男がいた。ドールはこの男に強く惹かれたが、結局彼も島に来なくなった。

このようにメディアでフロレアナ島を知り、物見遊山気分で訪問してくる者は少なくなかったが、本気の定住者はなかなか現れなかった。

そこにやって来たのがウィットマー・ファミリーだ。

髪の乏しい頭をした身長のヒョロ高い中年男、ハインツ。

その若い妻で妊娠中のマルグレット。

そしてハインツの前妻の子、ハリー。

彼らは「地の果ての楽園で、のどかに仲睦まじく暮らすアダムとイブ」について書かれた雑誌記事を読んで、全てを捨てて、はるばるドイツはケルンから移住しにきたのだった。

実際をいえば、依然として島は楽園とは評しがたい状況であり、仲睦まじいとも言い難いアダムとイブが修行僧が如きタフな生活をしている他愛ない小島――でしかなかったのだが、そんな内情をウィットマーファミリーが知るワケもない。

それほど裕福でなかったウィットマー家は夫ハインツが思い立って以後、ケルンの住居を売りにだし、預金をはたいて必要なモノを買い集め、「止められるのは明白」という理由から知人友人に移住計画の一切を秘密にしたまま、ドイツを後にしたのだ。

妊娠中の女性を『鬼の哭く島フロレアナ』に連れてくるなど、あまり常識的な行為とは言えないが、それだけ世帯主ハインツ・ウィットマーが本気だったという事だろう。

そのハインツ、島に着いたその日のうちに『先輩』に挨拶するため妻と子を海岸付近に待たせ、ひとりフリードへ赴いた。

しかし先住民のアダムとイブにとって、この新入りの第一印象はあまり良いモノではなかったようだ。

これはハインツが『みすぼらしい格好』をしていたためで、とくにドールは悪印象を受けたと書き残している。

彼女は容姿のよろしくない男性を低く評価する傾向があったが――このハインツはドール基準で赤点となるに十分な資質を備えていた。

「なに、この小汚い男は。ボロっちい服に、不恰好な布袋を肩からぶら下げて……まるで浮浪者みたい。だいいち髪がないじゃない。ちーがーうーだーろー! ちがうだろ!」

というワケで、ドールは

「このような男も、そしてその妻とも友情を交わす甲斐も必要もなさそうだ」

と判断し、挨拶もそこそこに引き取り願っている。

ハインツ、カアイソウ。フリードリッヒと私はこの変な服装をした男を出来るだけ手厚くもてなしました。けれども彼の身なりは私たちの共感を得るまでに至らないことを、多少ともハッキリと示さないわけにはいきませんでした。彼は愚鈍ではなかったので、すぐ去っていきました

実のところハインツは、「原始人のような生活をしている2人」という雑誌記事を真に受けて

「あまり小綺麗な格好で挨拶に行っても、逆に嫌味ったらしかったり失礼かもしれない」

と無駄に気を利かせてラフな格好で赴いたのだが、結果それがマイナスに作用した。ラフすぎたのだ、服装も頭頂部も。

ウィットマー・ファミリー。1933年、自宅前でのショット。

向かって左からハインツ、写真では誰かが配慮なくコントラストを上げたせいで空の境目と頭部の境界線が曖昧になって一体化しているように見える。そのハインツに抱かれているのがロルフ。そしてドイツにいた頃は病弱だったものの島暮らしで意外なサバイバルの才能を開花させたというハリー少年、若妻マルグレット。

足下のジャーマン・シェパードはランプという名で、家族とともによく働いた。家にいるマルグリットがメモ書きをくわえさせると、ランプがそれを出先のハインツの元まで運ぶという――伝達役もできるとても利口な犬だった。

画像出典:The Galapagos Affair: Satan Came to Eden

そのあと、キチンと身なりを整え、家族同伴で再び挨拶に向かうと、今度はキチンと対応してもらえた。

リターもドールも、今度は『同士』として歓迎し、彼とその家族をフリードに招き入れている。

なんだか手のひら返しは釈然としないが、なんとか初顔合わせは終わった。表面上は、穏やかに。

リターはハインツに菜食主義の素晴らしさを説き、さらに『海賊の洞穴』のことを教えた。家が完成するまではそこに住む事を勧め、ハインツはその助言を受け入れた。

だが、この初顔合わせの日からすでに、2つの家族はそれぞれの胸中に微かな不信感を芽生えさせていた。

ドールは、「子供をこんな所に連れてくるなんて、どうしてるんじゃないか。しかも身重で」――とハインツとその妻マルグレットの常識を疑った。「だいいち旦那に髪がないじゃない」

一方のマルグレットはというと身重かつ長旅を経て到着したばかりの自分たちに対し、脈絡もなく『ニーチェ思想』を解き始めるドールの常識を疑った。「自己顕示欲丸出しのインテリぶった、いけ好かない女だわね」

マルグレットは後に依頼を受けた新聞社に何度か記事を書き、それをまとめたものを『ロビンソン・クルーソーの妻』として出版したが、それにはこのときの様子が以下のように書かれている。

表面上はさておき、この2人は後々まで打ち解ける事がなく、この対立がのちの『ミステリー』を生む遠因となる。博士がまず裸体主義者でなくなっているのにまずほっとした。元歯科医の博士は白衣こそ着ていなかったが、ズボンとシャツはちゃんと着ていてくれた。

見知らぬ人間をみて私なら逃げ腰になるところだが、博士は平然と私たちを迎えた。

しかし私を見る視線はやはり不安そうに動揺し、そのなかには狂信的な感じがうかがわれた。ぜんたいの第一印象は誠実そうなお百姓という感じだ。でも彼のそばにいる女性にくらべればお百姓の方がずっと好感をもてた。博士はきちんと挨拶をしたが、ドーレは私と握手したとたんにまるで指を火傷したみたいなしかめ面をしてこういったものだ。

「まあ奥様、その格好はガラパゴスにはちょっと上等すぎましてよ」

なんという挨拶だろうと思ったが、明日から隣人としてやっていくのだと考えて微笑を作って答えた。

(中略)夫(ハインツ)はドイツの近況をあれこれ話し、博士は熱心に聞き入っていた。

そこへドーレも加わった。彼女は片足がほとんど麻痺してびっこをひいていた。彼女のおしゃべりのなかにはニイチェや老子からの引用がさかんに出てくる。はじめ私はなんのことか見当もつかなかった。あすから始まる山のような仕事、住まいのこと、開墾のこと、食糧のことで頭がいっぱいなのに、なにがニイチェだろう。

どうもドールは、マルグレットを『図々しいポッと出』と見ていたようだ。マルグレットが出産や家族の病気に際し『変人ではあるが医者』であるリターを頼ろうと想定していた事が気に入らなかったらしい。

ともかく、こうしてフロレアナ島に住民が増えた。

ウィットマー家は堅実で有能で、島への素晴らしい適応力を見せた。フリードの『掘っ建て小屋』とは違う『ドイツのかけら』とさえ表現される家を建て、立派な菜園を作り、銃で野牛をしとめては、その脂を加工しロウソクなどの生活必需品も作る。

リターやドールがロマンチスト・チームなら、ウィットマー家はリアリスト・チームだった。ニーチェなどの腹の膨れぬ思想には興味を示さず、ただ目の前の問題を見据え、確実に片付けていった。

夫のハインツは良く働き、柔軟な思考も持ちあわせた温厚な人物だった。妻のマルグレットは家庭的なしっかり者で、魅力的な女性だった。ウィットマー家が円満だったのはこの如才ない妻による支えが大きく、島にやってきた第三者たちも口を揃えて彼女を高く評価している。

そして、最後に悪魔がやってくる。

タイトルとURLをコピーしました