それは半分地面に埋もれ、地面から突出した部分だけを見れば巨大な鍋のように見えた。

様々な人たちが訪れ、他にも不可解な構造物が発見される。

様々な観察、様々な発見、だが、それらはさらなる謎を呼ぶだけだった。

誰が作ったのか。いつ作られたのか。

雪深い極北の地、封印は凍っているか。

ここは声の凍る国

東シベリアの奥地に位置するヤクート地方、世界有数の『極寒の地』として知られる辺境。

東シベリアの奥地に位置するヤクート地方、世界有数の『極寒の地』として知られる辺境。この地では、囁き声も叫び声も、相手に届かないまま唇の先で凍るとされる。凍結したそれらは極寒期が終わるとゆっくりと溶けて、短い春の騒がしさを後押しするのだという。

1859年。そんな極北に1人の科学者があった。

博物学、地理学、そして人類学の専門家、リヒャルト・マーク(外部)教授だ。

当時ドルパート大学(現在のタルトゥ大学)で教鞭を執っていたマーク教授はロシア地理学会から、「ながらく未踏の地であったヤクート地方を調査して欲しい」との依頼を受け、ビリュイ川流域の学術的調査に赴いていた。

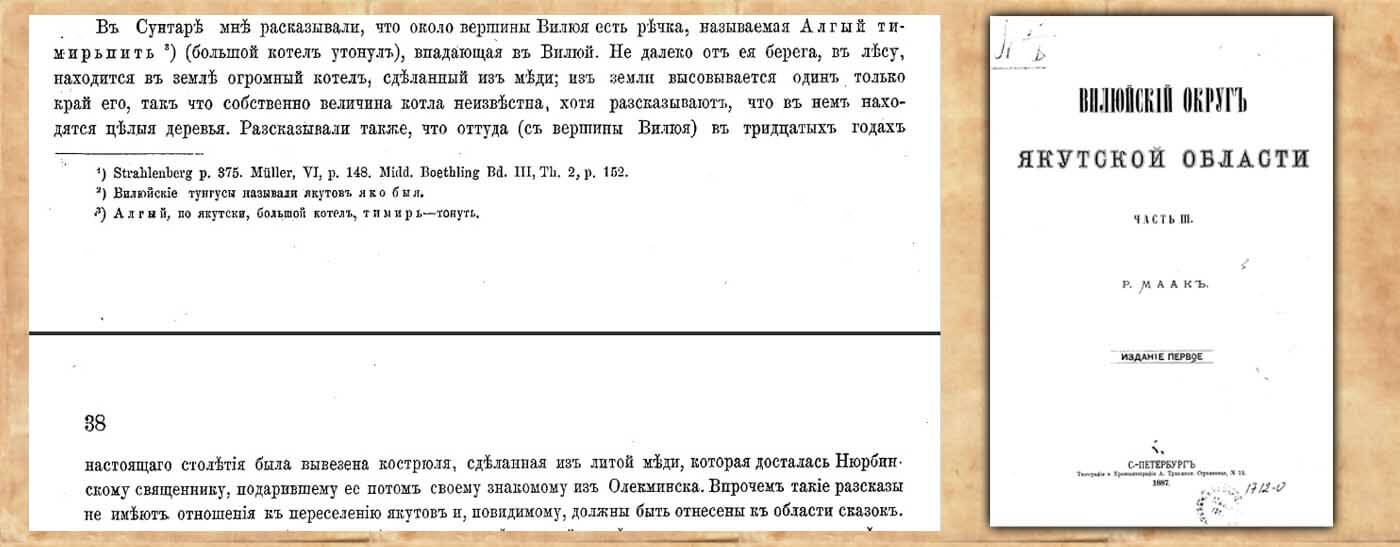

そうして何度も繰り返された遠征で得た調査結果を、『Vilyuysky District Yakut area』と題した三冊の書籍にまとめる流れになるのだが、その手記の中に、興味深い事が書かれている。

リヒャルト・オットー・マーク(Richard Otto Maack 、または Richard Karlovic Maak)

シベリア極東地域の研究で知られる。博物学、地理学、人類学者。

様々な発見に貢献し、マメ科の属名『Maackia』やスイカズラ科の種『Lonicera maackii』に献名されている。

画像出典:Буква—Маак Ричард Карлович

それはマーク教授がビリュイ川の上流の、ある地域に辿り着いた時のこと。

そこは周辺に住むヤクート諸族に『死の谷』と呼ばれていた場所で、竜王が眠っていると信じられていた場所だった。

もちろんそこは禁足地。

足を踏み入れれば竜王の怒りを買う聖域とされており、『ヒイシ(境界の地という意)』と呼ばれる入り口から先へは行ってはならぬとされていた。周辺住民でも立ち入るのは1年に4日だけ、竜王へささげる祭祀を行うため、一部のシャーマンだけが死の谷に入る事を許される。それも奥地まででなく『ヒイシ』までだ。

奥地である『マナラ(死霊の地)』まで侵入するなどとんでもない。

そんな信仰ゆえか、調査探検の大きな助けとなるはずの現地ガイドが高額の報酬を約束したにもかかわらず同行を断った。

「なんだよ約束が違う! 言ったじゃん、行くって言ったじゃん!」

とマーク教授は憤るが、現地ガイドは首を振るだけ。

「数ヶ月前、40年ぶりに死の谷で竜王が火を噴いた。多感な時期かもしれんし、怒りを買いたくない。今はそっとしておこう、な?」

などと受験ノイローゼの子供をかかえた親御さんのような事を言う。

もちろん、マーク教授は竜王の親御でも何でもないので、多感であろうがなかろうが、無視して死の谷へ足を踏み入れることにする。

そうしてトナカイの背を借りて雪に閉ざされた世界を進むこと数日。ようやく辿り着いたそこで――死の谷で、マーク教授は後世まで第三者による議論を呼ぶことになる体験をする。

ビリュイ川上流へ向かうこと2日、支流沿いに進むこと1日、『境界の地』をいくらか越えた地点でマーク教授は奇妙なモノを発見した。

発見したのは『大鍋』だった。

死の谷に眠っていた地面から斜めに突き出した大鍋型の構造物。『谷』という表現から渓谷をイメージしがちであるが、実際はなだらかな丘陵が続く森林地帯になっている。

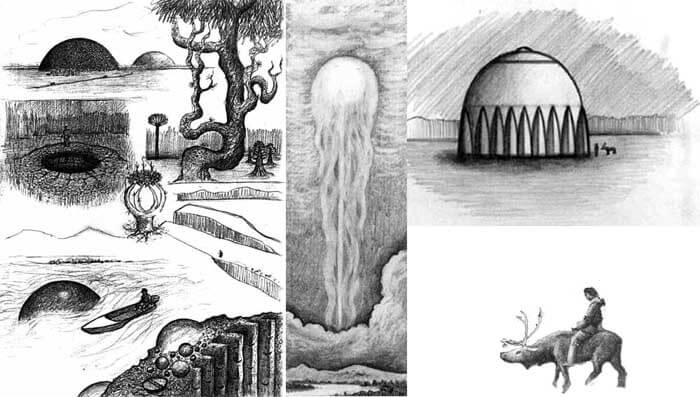

トナカイに乗っているのが可愛い。すごく羨ましい。

画像出典:Долина Смерти (Якутия)

それは一見して平鍋――もちろんそれは通常目にするような鍋のサイズではない。ボルシチにして数百人分は仕込めそうな大きさだった。

地面から突き出している部位だけで、高さ3メートル、推定される全体の直径は7~8メートル。

表面のほとんどがコケなどの地衣類に覆われており、本体は胴に似た赤い金属でできていた。

これはなんだろうか。

古くからヤクート諸族はビュリュイ川の事を『アルギュイ・ティミルニト――大きな鍋の沈む川』と呼んでおり、この目の前の大鍋がその由来だろうか。

この『鍋』は一つではなく、付近の針葉樹林に同じようなモノを幾つも発見する事ができた。

そして、他にも奇妙なモノを見つける。

それは洞窟の入り口のような穴だ。

河原の斜面にポッカリと空いた大穴。

近づいて観察してみれば大穴は高さにして3メートル、幅にして2メートルほどの楕円形をしており、地下へ向かって急傾斜の通路が続いていた。

これは、決して自然の造形物ではない、なぜなら、その通路――壁面や床が赤い金属で構成されていたからだ。

――竜王の住処なのだろうか。

リヒャルト・マークがそう考えたかは定かではないが、少なくとも学者としての好奇心は刺激されたらしい。

マーク教授はタフなことに、その中に入ってみる事にした。

穴に入り、階段のような段差を降りて行くと、やがて広いホールにたどり着いた。

そこはドーム状の円形広場になっており、円の直径は20メートルほどだった。

マーク教授による奇妙な穴のスケッチ。

画像出典:極北に封印された「地底神」の謎より

そしてそこも先ほど発見した大鍋同様『赤い金属』で作られおり、不思議な事に内部は採光窓もないのに明るかったという。

タフボーイであるマーク教授は、やはりタフであるからして

「ふむ。なんだかよくわからんが、これは風雨をしのげて丁度良い。さっそくテントを張って泊まり込むとしよう」

これは無神経と紙一重のタフさである。

とにかく、マーク教授はこのドームを拠点に周囲を詳しく調査する事にした。

死の谷には、なんらかの未知の部族が存在し、その部族がこれらの奇妙な構造物を作ったのかも知れない。

だとすれば、調査依頼を受けた身として仔細に調べねばなるまい。

そうして翌日以降、周辺をくまなく調べてみれば、他にも奇妙な事が確認できた。

まず、音だ。

死の谷は声も凍るような静かな場所だが、耳をすませてみれば何かが聞こえる。

低い音――まるでクマバチの飛行音のような、唸るような、ブーンという音が何処からか断続的に聞こえる。

これは、ヤクート諸族にして『竜王の唸り声』と呼ばれるものか。

そして針葉樹林がまばらになった場所には『露骨なドーム』があった。

高さにして20メートル、半球体の直径は10メートル。

明らかに自然造形物でなく、何者かの手による構造物であったが、奇妙なことにそのドームには窓も入口もなかった。そして、やはり赤い金属で作られていた。

マーク教授が触れてみると、ドームは微かに震動しており、ほのかに暖かかった。

この赤みは銅だろうか、と金属のサンプルを採取するため大型のハンマーで叩いてみたが、頑丈すぎて傷一つ付けることができない。

見目には似ているが、これは銅ではない――。

結局、なんのサンプルも採取できず、マーク教授が持ち帰ったのは以上のような土産話だけだった。

凍土に埋もれた大鍋。 地に埋もれたドーム。 入り口のないドーム。 竜王の唸り声とされる異音。

これは何なのか。

未知のヤクート諸族の手による建築物だとしても、あまりにも不可解すぎた。

そして、1867年。

マーク教授は再度、ビリュイ川流域の調査探検に旅立ち、奇妙な構造物を見つけたポイントへと向かった。

だが、不思議な事にこの時は何も見つからなかった。

再訪した死の谷には、数年前に見つけた大鍋もドームもなく、ただ荒涼とした永久凍土が静かに広がっていた。

ただ、低い――異音だけを響かせて。

マーク教授はその後、2度とその『特異構造物群』に出会う事はなかったが、半世紀以上の時を経て、その調査報告を裏付ける『同じようなモノ』が目撃されている。その詳細を記した手記がサハ共和国の国立図書館に収められている。

砂金堀りだったミハイル・コレツキー(М.П.Корецкий 註:日本の書籍ではユーリ・ミハイロフスキと書かれているが、おそらく翻訳ミスとその孫引き。ミールヌイ在住の研究者ミハイロフスキーと混同したと思われる)による数回におよぶ目撃証言だ。

コレツキー親子は砂金を採取するため死の谷へ入っていた。

ただでさえ人の寄り付かないシベリアの奥地、さらに原住民ですら禁足地として近寄らない場所。これは、ほとんど命がけになる金採取旅行だった。だがもしかすると、手つかずの砂金が大量に存在するのではないか――コレツキーズはそう考えた。

最初は1933年、ミハイル・コレツキーが10歳だったころ父親と。

そして1939年。

そして最後は1949年。国立図書館所蔵の手記には、3度に及んだ死の谷トレイルでミハイル・コレツキーが目撃した『特異構造物』について言及されている。

死の谷に入って1週間ほどキャンプ生活をしていたコレツキー親子だったが、ある夜強烈な地鳴りによって目を覚ました。

テントから這い出して周囲を見回すと、森のあちこちに『銅鍋』のようなものが見えた。

明るくなると、さらに奇妙な構造物が出現しているのに気付く。

それは『光るキノコ』のような建物だった、前日まで何もない場所にそれはあった、と言う。

コレツキーズもマーク教授と同じくこの『特異構造物』の金属片を採取しようとハンマーで叩いたが、やはり傷一つつけることが出来なかった。

そうして、親子が死の谷から離れた頃、ちょうどその特異構造物があったあたりで『巨大な火の玉』が火柱のように天高く上がったという。

そして、目撃談はこれだけにとどまらず、『Загадки истории России(ロシア史のミステリー)』や雑誌『Юный техник(若き技術者)』に地元のハンターたちが体験した奇妙な出来事がいくつか掲載されている。

様々なスケッチ。ほとんどの場合、特異構造物の周辺の植生は異常な成長を見せていたという。

中央の天に昇る火の玉はがミハイル・コレツキーが目撃した物とされている。

右上のイスラム風のドームはマーク教授が目撃した物で、とにかく、デカイ。よくみればドームの右下に小さな教授とトナカイが描かれている。かわいい。

人の寄りつかぬシベリアの奥地。伝説の息づく禁足地。

そこに、なにがあるのか。

シベリアは雹雨 あなた何処へやら

マーク教授の奇妙な体験から100年。人類は2度の大戦を経験し、歴史書は加速度的にページを増やした。だが『死の谷』に関するページは決して多くない。

なにかがあるらしい、だがその『なにか』がなんなのかはわからない。

人類は1961年にロシア人によって宇宙飛行を達成した。

地球を外から見て、その青さを知ったにも関わらず、ヤクートの奥地の事がわからない。情けないったらない。

そんな思いがあったかは定かでないが、1986年、モスクワ大学のアレクサンドル・グテノフ教授が旧ソビエト連邦科学アカデミーの委託を受け、ビリュイ川の特異構造物に関する調査を行った。

以下は北周一郎氏による著作による情報になる。

グテノフ教授は調査開始から1年後にあたる1987年に第一次中間報告を出した。

それは、なんらかの古代遺跡が存在する可能性を示唆しながらも、岩盤によって発掘調査は困難であるというものだった。

さらに翌年に発表された第二次中間報告書では、ビリュイ地区を『特別保護区に指定し、一般人の立ち入りを厳重に禁止すべき』と意見を具申、さらに不可解なことに『エジプトのピラミッドを詳細に調査する必要性』を訴えた。

この報告以降、グテノフチームの調査は国家機密指定を受け、国民への情報は伏せられた。

そして、ソビエト連邦の崩潰とともに資料は散逸し、すべては闇に――。

ということだ。

すべては謎のまま――と言いたいところであるが、ソ連崩壊もなんのその、グテノフ教授の調査は続いていた。ロシアの学者はとにかくタフである。

グテノフ報告によれば、『特異構造物』つまり『大鍋』や『ドーム』は死の谷地区周辺15平方Kmの範囲において、21基確認された。

だが、資料を読み進めるとグテノフ・リポートはどんどん信じがたい方向へと向かってゆく。

・『大鍋』や『キノコ建造物』『ドーム』は岩盤をくり抜いて作られた穴に設置されており、普段は地下にあるが必要に応じて地上に露出する。

・この『穴』は少なくとも、100万年前に人工的に掘削されたものである。

・予断は禁物であるが『大鍋』などの建造年代は『穴』の掘削と同じく100万年前と推定。

・特異構造物を構成する赤色の金属は、不明な部分は多いが、少なくとも地球上には存在しない金属である。表面は三層のコーティングからなり、それが剛性、酸化防止、老朽化を防いでいる。

・地表を流れるエネルギーを別種のエネルギーに転化していることを確認。

・エネルギー変換はギザのピラミッドでも行われていた。ただ、三大ピラミッドは必要な部品が失われたため、機能を停止しているが、ヤクートのモノはまだ動作している。

・1年のうち4日間、すなわち春分、夏至、秋分、冬至にはエネルギーの方向性が変わるため機能を停止する。

これらの報告を読んで、諸兄は憤るのでしょうね。ここに書くのもはばかられるような下品な言葉で罵るのでしょうね。

たしかに、にわかには信じがたい話であるし、熟考しても信じがたい話である。100万年前……。

「死の谷は聖地であり、なかなか詳細な調査はできなかった」とグデノフは言うが、変に細かく調査できてると思う。『地表を流れるエネルギーを別種のエネルギーに転化していることを確認』とあるが、どうやって確認したのか。

残念なのが、これほど詳細にレポートを出しているにも関わらず、『特異構造物』の写真の一枚もない。

そうして訝りながらこの『ヤクート死の谷奇譚』に関して、海外の資料を当たってみれば、結構な違いが見受けられる。

たとえば、アレキサンダー・グデノフなる人物は実際に死の谷を調査しているが、教授であること、機関の委託を受けたこと、などは一切書かれておらず、一般人の調査探検者である――とされている。(註:ちなみに、共に調査にあたったのが前述のユーリ・ミハイロフスキ。鍋調査40年のベテラン)

国外の奇現象サイトではオカルト雑誌『Nexus Magazine vol.11, no.1』から4回に分けて連載されたヤクートの記事を参考に書かれたものが多く、そのNexusでは上記のようなグデノフの話はまったく触れられていない。

Nexus Magazine 2003/12-2004/1表紙。

この雑誌の中で『MYSTERIES OF SIBERIA’S “VALLEY OF DEATH”』と題してヤクートの一連の出来事が扱われている。

画像出典:nexusmagazine.com

このグデノフの話はかなり『盛られた』もの、あるいは捏造情報であると考えるべきだろう。なにがどうなってこういう情報になったのかわからないが、それはいい。

ちなみに、砂金取りのミハイル・コレツキー(М.П.Корецкого 註:日本の書籍ではユーリ・ミハイロフスキ。実にややこしい。もうどっちでもいい)に関して、日本の書籍では「ドームの中から黒い人が出てきた。びっくりして父と必死で逃げた」という異人遭遇譚まで書かれているが、これも他にソースを求めれば以下のようになる。

グデノフとミハイロフスキが「『死の谷の辺りにいる、黒い、鉄の服を着た単眼の痩せた人』の話を地元のハンターから聞いた」

おそらく、この話が色々と拡大変形して遭遇譚にまで発展したのかも知れないが、オカクロとしては見なかったことにして触れない。

この際、グデノフ&ミハイロフスキ報告は忘れてしまおう。

もちろんグデノフ報告以外にソースは多く、実際に『死の谷には何かある』とみて調査や捜索が行われている。

実際にヤクート諸族の伝説には興味深いものがある。

死の谷の内部は人間でないモノが住んでおり、そこには竜王の口があり、竜王の唸り声も常に響き渡っている。 竜王の口は火の玉を吹き、その火柱は天を焦がす。そしてマナラに足を踏み入れた者たちは、竜王の怒りによって、その身を生きたまま腐らせる――と。

死の谷を実地調査したイワン・マッケールも言う。

古くから、この地に残る叙事詩を読むと、ニュルグンブートゥルとトンドゥーライという名の悪魔がかつて森には住んでいたこと。そして悪魔たちが壮大な戦いを繰り広げていたことが語られている。その戦いのさなかには地中から火の玉が打ち上げられていた。轟音が鳴り響いて森の木はなぎ倒されて岩も粉々になって、あたりは不毛の地と化したという。こうなってくると、やはりリヒャルト・マーク教授が目撃した『大鍋やドーム』をそれらの火球伝説と繋げたくなるのが人情というもの。

全てが静まると、垂直にそびえ立つ構造物が出来ていたが、しばらくすると永久凍土に沈んでいった。死の谷の大地には不思議な物体が埋め込まれていると言われており、この物体は大昔から何世紀にもわたって作動していて地球に害を及ぼそうとやってくる飛行体を迎え撃つために火の玉を発射していたという。

短絡的に言うと「それらの特異構造物が火球を空に飛ばしたに違いない!」となる。

いつの時代に作られたモノか判らないロストテクノロジー的なモノ――と言われると、なんだかロマンをかき立てられる。

しかもそれが『火球を発射する旧世界の兵器』となると、もう何が何だかわからないままにガッツポーズだ。

しかも、まだ動作しているだなんて! 行こう! いますぐシベリア超特急に乗って!

と、テンションは上がるが、ここは冷静に様々な意見を確認してゆこう。

シベリア自体に神秘的な側面があるせいか、このヤクートの大鍋は様々な人々の様々な想像力を刺激した。

もちろん、諸兄の愛してやまない古代宇宙飛行士説の論者たちも例外ではない。

彼らは主張する。

「この一連の特異構造物は、地対空迎撃システムである」

地対空迎撃システム。必要に応じて地表にせり上がり、防衛する――。

このヤクートの鍋は『地球防衛システム』だったんだよ!

雑な画像ではあるが、要旨とかっこよさは伝わったかと思う。

雑な画像ではあるが、要旨とかっこよさは伝わったかと思う。この『地球防衛システム説』はかなり人気のある説のようで、海外サイトでも男たちの熱い眼差しが向けられている。

ヴァレリー・ミハイロヴィッチ・ウヴァロフ博士が2003年2月上旬、アメリカ、ネバダ州ラフリンで開催された「第12回国際UFO会議コンベンション&映像フェスティバル」の席上で発表したのも影響しているのかも知れない。(このコンペが初出ではなく以前からウヴァロフはこの説を主張)

月刊ムーの伝えるところによれば、ウヴァロフ博士はUFOマガジンの編集者グレアム・バザールにインタビューされたとき、次の三点を明言した。

調査に当たったロシア国家安全保障アカデミー(略称NSAR)はあくまでもれっきとした同国政府機関であること。

第2にウヴァロフの上には直属の上司が2人いるが、その上にはプーチン大統領しかいないこと。

第3に彼らの部署はUFOの実在を認め、それを前提として活動しているということ。

ウヴァロフ博士は言う。

ツングースカ大爆発も、この超古代地球防衛装置の作動により引き起こされた――と。

ツングースカ大爆発が一番有名ではあるが、ほかにも1984年2月26日のチュルイム川など、ロシアではたびたび火球の目撃が起こっている。最近で言えば2013年チェリャビンスク州の隕石落下が話題となった。

むりやりこじつければ、ディアトロフ峠周辺で目撃された光球【別項】もこの範疇に入るかも知れない。

これら、地表に壊滅的な破壊をもたらすであろうモノが周辺に飛来すると、ヤクートのシステムが起動し、撃墜するのだ! と。

地球防衛システム仮説はやはり、男のロマンをくすぐる案件であるせいか、この『大鍋』をさがして何度も調査隊が出向いている。調査目的とは言え、禁足地にドカドカ入り込んで良いのかわからないが、それはいい。

しかし、この繰り返される調査の甲斐もむなしく、残念ながらまだ鍋は発見されていない。

その事実に諸兄は憤るかも知れない。聞けば、オカクロの朗読をしてくれているニコ生主がおられるそうなので、今回は諸兄にも文学的に憤って欲しい。

『諸兄は激怒した。必ず、かの蒙昧無知の商業主義を除かなければならぬと決意した。諸兄には日本映画がわからぬ。諸兄は、日本の会社員である。アニメを見て、いちいち作画監督をケナして暮して来た。けれども実写化に対しては、人一倍に敏感であった。きょう未明諸兄は村を出発し、野を越え山越え、十里はなれた此東京ビッグサイトにやって来た――』

ヤクートと関係のない、あまりにも文学的な冗談はともかく、『鍋』の存在を信じる者は多く、ロシア人を中心に今日でも調査が続いている。

その情熱を支えるのは、『少なくない情報』だ。

ここで『鍋』が実在する信憑性を高める目撃証言と調査の歴史を簡単に振り返ってみよう。

1794年

最初の記録は『Походный журнал сержанта Якутской воинской команды Степана Попова』という行軍遠征記録に残っている。1794年9月の記録で死の谷周辺の地理に触れており、「川の近くに不可解な建造物」があったとしている。これがおそらく最古の記録。

1853年~

前述のリヒャルト・マーク教授が現地住民から、地中に埋没しかけている不思議な物体の話と伝承を聞く。そして実際に教授自身も大鍋を目撃。

一連の調査が終わった後、大鍋の記述を含む博物書『Вилюйский округ Якутской области (Vilyuysky District Yakut area) (1877–86)』を順次上梓した。

リヒャルト・マーク『Вилюйский округ Якутской области』

ビリュイ川流域およびヤクート地域の文化や植物、地形についての詳細な報告がまとめられている。

P37,38「ビリュイ川の支流、アルギュイ・ティミルニト(大きな鍋の沈む川)に大鍋のようなものがある。半分ほど埋もれており全貌は不明である。周囲の植物は異常な成長を見せている」うんぬん。

1933-1947年

砂金堀りコレツキー親子による三度にわたる目撃。地元のガイドも一緒に目撃。火柱も上がった。

1936年ごろ

地元の老人ハンターと孫娘ジーナによる証言。「地元のハンターは昔は鍋に泊まったものさ」などとタフな事をいう。1962-1963年

地質学者V.V.ポロシンが川北岸を探索すると、なんだか人が住んでいた。10人ほどの男女がおり、歓迎してくれた。彼らが何者だったかは現在でも不明。脱走兵? 再調査が行われるも発見されず。

1970年

水力発電用貯水池の建設計画のために、ジョージ・コロディンをリーダーとするチームが編成され、一帯に分布する鉱物資源の調査が行われる。無線技士がベースキャンプと通信しようとしたところ、付近から無線に干渉する電波が出ていた。位置の特定は出来なかったものの、妙な洞窟は見つける。中には部屋があったと報告。

1971年

前述のユーリ・ミハイロフスキ、およびアレキサンダー・グデノフによる調査が始まる。このあたりから超古代文明説、UFO関係説、地底人説などがチラホラと囁かれ始める。というか、おそらくこの二人が囁いた。

1972年

死の谷、支流アラキト川上流で地質学者が死亡。救難信号をキャッチして救援がヘリコプターで向かったところ、さびれたテントを発見する。2㎞ほど離れた地点で地質学者の遺体発見。暴力的な死の痕跡。靴を履かず、寝袋から逃げ出したように思えた。のちに『ディアトロフ峠事件【別項】■』との類似性が指摘される。が子細な調査は行われず。

1980年代~

有志によるいくつかの調査計画がもちあがるも頓挫。噂が噂を呼び、夢が膨らむざわざわタイム。

死の谷について報じる新聞記事。鍋やドームについて地元のハンターなどに取材している。特定は出来なかったが、掲載誌はおそらく『コムソモリスカヤ・プラウダ』(Комсомольская Правда)と思われる。ソ連の共産主義青年同盟中央機関紙として1925年に創刊。

1997年

前述のヴァレリー・ミハイロヴィッチ・ウヴァロフが『地球防衛システム説』を発表。一部のコアな紳士の熱い視線を浴びるも、科学界は歯牙にもかけず「B級フィクションよりしょぼい」と冷たい視線を向ける。シベリアでは珍説も凍る。1999年

一部の新聞記事に取りあげられ、微妙な盛り上がりを見せたため、ジャーナリスト、ニコライ・バセゴヴァが死の谷を取材調査。結局、2000年までネタを引っ張っぱり、一部のコアな紳士の中でおごそかな盛り上がりは見せたモノの――成果は上がらず。あきらめる。

2003年

レオニード・ラチェット率いる探検隊が死の谷に金属探知機を持ちこむ。頭良い。2カ所の地中に大きな金属の反応を確認し、「すわ大鍋か」と発奮とするも、掘削機械は持ちこんでおらず発見には至らず。帰る。

2005年ごろ

探索の足がかりになっていた近くの村が放棄され、死の谷の秘境化が進む。「核実験のせいだ!」と研究家は憤る。2006年

チェコの研究者。イワン・マッケールによる死の谷現地調査が行われる。TV番組『古代の宇宙人』で調査探検の様子を見ることが出来る。

マッケールは言う。

「これがただの伝説なのか、それとも実在するものかは全く判りませんでした。まずは何よりも大鍋の場所を見つけ出すことが先決でした。調査して、自分なりの見解を出したいと考えていたのです」

マッケールたちはゴムボートで死の谷周辺まで向かい……。

空へ!

死の谷周辺は、雪解けと共に凍土が泥濘化し、底なし沼のようになって歩行者の足を取る。

死の谷周辺は、雪解けと共に凍土が泥濘化し、底なし沼のようになって歩行者の足を取る。これもあって秘境と化していた一面もあるが、フワフワと空を行くパラモーターならば影響を受けない。これならば、短時間で広大な範囲をカバーできる。わくわくする。

かくして、マッケールたちが上空から探索を続けていると、やがて怪しい地形が発見された。

なんだあれは!

なんだあれは!露骨に怪しい!

鍋じゃないか! あれ、鍋じゃないか!

マッケールは地上班をつれて、早速現地へ急行した!

画像が増えてきたので次ページに続く。