人頭像はヒツジ男の夢を見るか

トルクと呼ばれる首環だけをつけ、裸で戦いに挑む大胆なガエサタエ(註:槍兵)や、戦いにいく前に、自分を怒りの状態に陥れ、それから荒々しく狂人のように戦う普通のケルト戦士の狂乱した行動について、ギリシア人やローマ人は繰り返し書き記している。

戦闘行為に続く場面においても、ケルト人は敵方のギリシア人やローマ人には同様に理解しにくいやり方で行動した。

ケルト人が戦場から帰ってくるとき、彼らは倒した敵兵の頭を自分たちの馬の首からぶら下げていた。

その後、その頭を自分たちの家の壁に釘でとめたり、セダー油につけて防腐加工し、訪れる人びとに自慢げに見せた。もっとも、セダー油は、ディオドロスによれば、おもに名高い敵兵の頭のためにとっておかれたという。

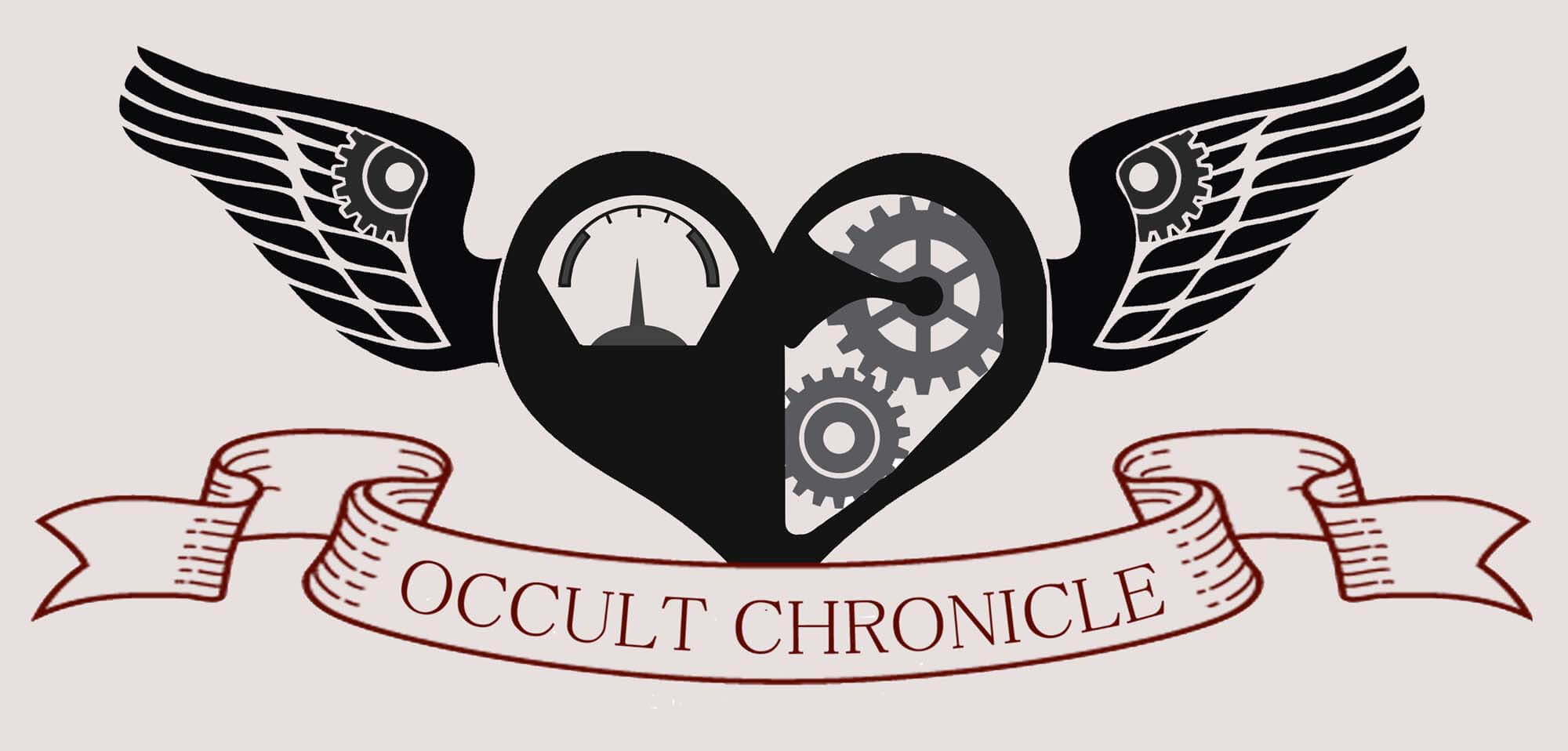

LIFE 人類百万年『ケルト文化』実際に、ケルト人たちは人頭に並々ならぬ執着を見せていた。

彼らの社会では王につぐ地位もエリート層があり、その一角に神官がいた。いわゆるドルイドと呼ばれる神官職で、ヨーロッパの古語において『ドル』は『強い』を、『ウィド』は『知識』を意味するそうだが、このドルイドたちはまさに多種多様な知識を身につけた当時のインテリ情報強者たちだった。ちなみにローマのカエサルによれば、彼らは兵役も税金も免除されていたようだ。

彼らは聖職者であり、教師であり、医者であり、法律家でもあった。今の時代なら間違いなく県議会議員ぐらいには立候補する程度には権威ありげな肩書き群である。そしてチョロッと県政やってすぐ適当な理由をつけて国政に行きたがるタイプ。

このドルイドたちを中心として祭祀が執り行われた。もちろん『生首信仰』も彼らの守備範囲であり『死者の首が生者のために祈ってくれる』といういささか身勝手な教義のもとに生首が珍重された。

上は17世紀の版画。ドルイド僧が巫女と生首採集にいそしんでいる。巫女が太鼓などを叩いて楽しそう。

下はケルトの遺跡。柱に人頭を収め、展示するスペースが設けられている。これはフランスのロクペルテューズのもの。ちなみに生首の素材はローマ人や他ケルト部族、はてには自部族のモノでもよかったようで、節操がない。しかし惨たらしく晒し首にされるとはいえ、ここまで大事にしてもらえるならあるいは生首冥利に尽きるかも知れない。

画像出典:LIFE 人類百万年

ヘクサム・ヘッズを巡る一連の『奇妙な出来事』をして、ドルイドの魔術――あるいは呪詛を疑うむきは少なからずあり、アン・ロス博士の恐怖体験が世に知れ渡ると『ケルトの呪い論者』たちは、まばたきしない視線を交わし合い、確信を深めあった。

ケルトの宗教観においては人間と動物との間に厳格な境界などなく、魔法や呪いによって生き物の姿は変容するものとされていた。半人半獣の件はこれに起因するに違いない、と。

そうして、発掘から5年ほど経過した1977年頃、忌まわしき古代のボニー&クライドは無機化学者ドン・ロビンズ博士の所有物となった。

この時点で、後述する『さまざまな論争』を各界隈に巻き起こしていたヘクサム・ヘッズであったが、紆余曲折の果てにロビンズ博士の手に渡り、彼が最後の所有者となる。そして、最後の体験者ともなる。

ロビンズ博士の体験と所感を箇条書きにすると、以下のようになる。

▶ ヘッズを自宅に持ち帰ろうと車に乗せ、エンジンをかけると計器類のライトが全部消えた。

▶ 上記の計器不具合に際して、ヘッズに向かって断固とした声で「やめろ!」と怒鳴った。やめよった。

▶ ロス博士と同じように、なんだかヘッズが家にあると落ち着かない気分。

▶ ヘッズが自分のことを見張っているような気がする。特に『ガール』のほう。

▶ 居心地が悪いので、石どもを後ろ向きにしてやろうとしたとき、『ガール』に睨まれた気がした。

▶ 博士が家を出るときに、石ころどもに「帰ってからのお楽しみだな」と何気ない独りごとを呟いた。数分後、忘れ物をしたことに気づいて家に戻ってみると、書斎の空気が「まるで電気を帯びているかのように、息ができないほどビリビリしていた」。外は全くの平常だったので、なんとなく『ガール』が怪しいと思う。

諸兄をみても明らかなように、理屈っぽい男は女性に嫌われる。これは宇宙の真理である。そして、学者などはその理屈っぽい男たちの頂点、その極北に立つ職業であるからして、博士も『ガール』に疎まれたらしい。

資料を見る限り、このロビンズ博士のもとに『ヒツジ人間』だの『オオカミ男』だのは現れていないが、気味悪さは感じていたようだ。

かくしてヘクサム・ヘッズは各方面、さまざまな人々を脅かし、やがて消えた。

ロビンズ博士が手放した以降の行方はようとして知れず、ヘクサム・ヘッズに関する書籍『Quest for the Hexham Heads』(2012年)を著したポール・スクリートンによる長年にわたる調査においても発見されないまま、2018年現在までその所在は明らかになっていない。

一連の奇妙な出来事は、本当に『ケルトの呪い』によって引きおこされたのか。それとも別のなにかによるものか。

「狼男だのヒツジ男だのが召還されるって言ったって、いまいち文章じゃイメージしにくいよなぁ」

という諸兄のために、以下に再現イメージ図を作っておいた。

だいたいこんな感じだったと推定される。

たいそう迷惑だったろう。

仮に、石に起因して様々なポルターガイスト現象が起こっていたとしても、『狼男』や『ヒツジ男』を召還する石――というのはあまりにも特異なケースであり、荒唐無稽ですらある。

古今東西、石にまつわる奇妙な話は枚挙にいとまがないが、祟る石でいえば

▶1977年、言い伝えを無視してハワイはマウナ・ロア山の石を持ち帰った一家に、あり得ないケガや病気が相次ぎ、これはイカンと石を郵送で戻しても被害は止まず、どうしたものか打つ手はないのかと悩んでいたら息子のマークがまだ隠し持っていて、それを戻したら祟りはおさまったよケース。

▶1944年、イギリスのエセックス州グレイト・リースにて、通称『魔法使いの石』が道路拡張工事の邪魔になり、どかす。すると近所のパブに巨大な丸石が唐突に転送されてきたり、ニワトリがウサギ小屋に閉じこめられ、ウサギが庭を走りまわり、教会の鐘がデタラメな時間に鳴る、羊30頭と馬2頭が死ぬ、建築現場の支柱がまるでマッチ棒のように折れる。カオス。戻した。とまった。

▶日本。茨城県久慈郡、真弓山に住む天狗は白い石が好き。山から白い石を持ち帰ると怒る。具体的には家の屋根に石が投下される。石を山に戻すと、とまる。(新編常陸国誌 6巻)

などがあるが、オオカミ男だのヒツジ人間がやって来る石というのは他に類を見ないユニークなケースだと言える。

『石の祟り』に類する多くのケースでは、元の場所に戻すことで祟りがおさまるルールになっているが、ヘクサム・ヘッズの場合、元の場所は家の庭であり、奇妙な白い花が咲いており、光球が飛び、赤ん坊の悲鳴が聞こえるなんとも禍々しい場所であるので、戻すにも気が引ける。むしろ戻しちゃいけないような――封印を解き放つような気さえする。

結果として、ヘッズは庭に戻されることもなく、現在までその所在はまったくの不明となっており、荒唐無稽な事件が続いているのか否かも定かでない。オオカミ男、あるいはヒツジ男の目撃談を追って行けばヘッズにたどり着けるかも知れないが――これも定かではない。

だが、「少なくとも、『オオカミ男』はヘクサムという土地に因縁がある」そんなことを言う有識者がいる。

過去に起こった事件と関連しているのだ、と。

だから、けっして荒唐無稽な話ではないのだ、と。

sponsored link

月夜の晩にジャンセニア湖にて

少し本題とズレるが、過去から語り継がれてきたオオカミ男とヒツジ男という概念について簡単に触れる。興味のない諸兄はこの節をまるごと読み飛ばし推奨。

書籍『狼男伝説』によれば中世のドイツでは反社会的行為を働いた者、宗教的規範、公序良俗を乱したる者はオオカミ男に姿を変えると考えられていた。

イングランドでも12世紀初頭イングランド王ヘンリー1世時代に定められた法令のなかに、埋葬された遺体を掘りおこしたり辱めを加えた者はオオカミ男とみなす――という一文がある。

■ギリシャ神話におけるリュカオン図

素行が悪かったためゼウスの怒りを買い半人半獣のオオカミ男にされてしまう。

ドイツの民話と並びオオカミ男という発想の原点と考えられている。

頭部は猛々しく恐ろしいが、股間の方はなんとなく親近感が湧く。

いわゆる魔女狩りが盛んになる頃になってようやく『魔の眷属』『悪魔の手下』としての立ち位置が確立するが、それまでは悲劇的な病気の被害者であったり神の怒りに触れたことによりオオカミ男となったという考え方が主流だった。

せっかくなので歴史文献に残された半人半獣の話をすこし見てみよう。

狼男変身グッズ

奇現象などを好む、いわゆるフォーティアンの草分けジョン・キールの『不思議現象ファイル』で『狼男変身ベルト』という我々のチュニズムを大いに刺激するケースが紹介されている。

これは16世紀、ドイツでの話。ペーテル・スツップという名の紳士が悪魔(註:キールいわく、この男の数少ない友人だったらしい。少しさみしい)から貰った狼皮製の『魔法のベルト』を身につけると巨大なオオカミに変身できた――という話になる。

このスツップはそのベルトを身につけ、近隣村落の家畜を殺し、女子供も襲い、狼男と関係あるのかどうかはわからないが近親相姦まで行った、という。

やがて狼男は処刑されるに至ったが、『魔法のベルト』は失われ、とうとう見つからずじまいだった。

このキールの逸話のソースはおそらく『1590年6月22日記載 魔術師シュトゥッベ・ペーターの公判記録』になる。これによれば、25年間ものあいだ悪逆非道・傍若無人の限りを尽くした狼男ペーターは、村人たちから逃げるさいに、変身ベルトが外れて落ちたために人間の姿に戻ってしまい、あえなく御用。半ば拷問のような裁判を経て、逮捕の3日後には処刑されたらしい。

この話はAmazonのプライムビデオ『ロア~奇妙な伝説~シーズン1 心に巣食う獣』でもチラッと紹介されているので興味ある諸兄はどうぞ。Amazonには早くシーズン2を出して欲しい。

他に狼男に変身できるグッズとして

▶ 魔法の白い宝石

▶ 狼の毛皮

▶ 悪魔がくれた油

▶ 軟膏

▶ 悪魔がくれた毒草

▶ どっかの小川の水

などがあり、そのほとんどに共通する『使用における必須作法』としては『全裸になる』ことが挙げられる。

面倒なものでは、全裸になってから砂場を転げ回るというモノもあり、どうにも満月をみて即オオカミ男――というワケにもいかないようだ。脱衣に関しては、着衣の破損を回避するためという合理的な知恵なのかも知れないが定かではない。

くわえて、粗暴なオオカミ男――という世間一般のいだくイメージに反しているが、脱いだ服はだらしなく脱ぎ捨てておかずキチンと畳んでどこかに隠しておくのも重要な作法とされる。これは「人間に戻るためには、元の服を着る必要がある」ため、である。

翻って現代的なオオカミ男たちのイメージ図やイラストをみると、下半身のみ着衣――破れたズボンなどを履いている場合が多いが、これは『しきたり』が廃れたか、あるいは何処かで拾った服なのか……謎は深まるばかりである。

「いやさイラストレーターの趣味だろ」とか諸兄が言うと、いかにも説得力がある。靴下だけは履かせたままのほうが興奮する――とか、そういう事なのかもしれないが、純朴なオカクロ特捜部には何の話かよくわからない。

ちなみに、余談になるが『オオカミ男になれる塗油』に関しては、製法が残されている。

『ヨーロッパの神話伝説』によれば、主にトリカブト、ベラドンナ、毒人参、ケシ、などが使われたらしい。これらが強烈な毒性を持つことは言及するまでもないが、異常興奮・幻覚作用を引きおこすモノが含まれていることには懐疑派諸兄もニンマリだ。

16世紀の版画『魔術師シュトゥッベ・ペーターがいかに人を襲い、いかに処刑されたか』図。

5コマ目をみれば捕らえられたシュトゥッベが車輪に縛り付けられ、主に乳首あたりに責め苦だか刺激だかを与えられているのがわかる。そして首を落とされた上に火刑に処された。

1や2の細部に注目すると、オオカミ人間形態、そして完全オオカミ形態のときにちゃんと腰巻きのような変身ベルトを身につけているのが分かる、かわいい。

マシュー・バンソンの『吸血鬼の事典』によれば、ちょうどこのシュトゥッベのケースが起きた時期、1520年~1630年は狼男の最盛期であり、この期間ヨーロッパだけで3万件もの人狼事件があったという。

キールの『ペーテル・スツップ』や他『ペーター・スタンプ』など名前の表記揺れがあるが、すべてシュトゥッベ・ペーターのケースを指す。

アイルランド地誌より『当代の驚異』

イングランド国王に仕える司祭ギラルドゥスが書き残した『アイルランド地誌』に、ある司祭が遭遇したオオカミ男とオオカミ女のカップルの話がある。

1162年頃、司祭が少年をお供に森のなかで野宿していると狼がやって来て、こう言った。

「恐れないで、怖がらないで、不安に思わなければおののくことはないのです」

ケモノが人の言葉を話すこと事態が人を不安にさせるが、その狼はなんだか受け答えもしっかりしており、司祭に好感を与えた。このケモノは分別ありげに『あらゆる点でカトリック教徒にふさわしい応答』までする。

狼の身の上話によれば、彼の出身地ではナタリスという聖職者の呪詛により『男女が7年間、人間の姿を失い故郷から離れることを強いられる』のだという。

7年経って生き延びていたら別の2人が同じように姿を奪われ、元の2人は帰郷して元の姿に戻ることができるのだと。

そして今、自分の伴侶である『女』がこの近くで重体になっていると。もう長くなさそうだと。司祭さまにあられましては、どうかその者の元におもむき、せめてお祈りをしてやっていただけませんか。そんなことを言う。

司祭が承諾し、狼について行くと、少し離れた場所にたしかにメスの狼がいた。姿は狼であるのだが、人間のうめき声で苦しみ、嘆いていた。司祭がやって来たことに気がつくと、実に人間らしい挨拶をした。

哀れな狼を前にして司祭は祈りを捧げ、聖体拝領も行った。儀式の最中そのメス狼は一瞬人間の姿に戻ったが、またすぐに狼へと戻った。

そのまま夜通し彼らはともに過ごし、翌朝になるとオス狼が森から脱出しやすい場所まで道案内をしてくれた。そうして別れの際、司祭がした質問――『アイルランド島の今後』に関する素朴な問いかけに狼は予言めいたことを語ったという。

この『狼にされた人間譚』を書き残した司祭ギラルドゥスは、その著作の中で

「この狼を殺したら、『人殺し』になるのかなぁ」

と、いささかサイコパスじみた感想を吐露している。

ちなみに『アイルランド地誌』には、半牛人なるものの記述もある。

これはダブリンから40kmほど南にあるウイックローでの話になるが、当地には手足の末端――すなわち手首と足首から先だけが牛である中年男性がいたのだという。

彼は言葉をしゃべれなかったが、城へたびたびやって来て、城主モーリス・フィッツジェラルドからご馳走を饗されたらしい。器用なことに蹄を上手く使って食事をするのが微笑ましかったが、まもなく悪意ある領民たちによって殺されてしまったというから人間はいつの時代もろくでもない。

なぜ末端の蹄だけで『牛』だと判断できたのかは不明だし、『半牛』というより『1割ぐらい牛』である。

この半牛人の肉が、人肉となるのかあるいは牛肉となるのか、素人に判断は難しい。

本人申告によるモノとしては、17世紀末リヴォニア(現在のバルト三国あたりの地域)で裁判にかけられた老人の逸話がある。

ティエスという名のこの老人は、年に三回、仲間の狼男たちと「海の彼方」へ行き、作物の豊作をかけて魔女や魔術師と戦う、と裁判官に述べたのだった。

神話・寓意・徴候なんだかストーリーはよくわからないが、とにかく格好いい。

ヒツジ人間

これに関してはどうということもないが、ヘクサムを含むケルト文化圏でも半人半獣という似たようなモチーフをもつ神はいくつか確認できる。

ギリシャ神話においては牧羊神パーン、サテュロスなどが代表格になるのだろう。だが、こいつらは下半身がヒツジなだけであって、上半身は人間、頭にチョロッと申し訳程度のヒツジの角が付いているだけ。今回我々が求めているイメージとは違う。

古代エジプトの太陽神アモン、あるいはクヌム神などは頭部のみヒツジで身体が人間として描写されることはあるが、創造神ということでヘクサムの民家を脅かすにはいささか大物すぎる。

市民に迷惑をかけそうな、いかにもみみっちい小物を探すと、未確認生物UMA界隈で該当しそうなヤツの報告を見つけることができる。

例によって『未確認動物UMA大全』によれば、アメリカはカリフォルニア州のアリソン渓谷には1925年頃からヒツジ男が出没しているのだという。

左:ベアウルフ

右:ヒツジ男

ヒツジ男のイラストはなんとなく今回取りあげている話に出てくるイメージに近い。

左側のベアウルフは『ウェアウルフ』ではなく、『熊狼』という意味。体長2メートル。ウィスコンシン州で70件を越す目撃報告がある。似たような獣人系UMAシャギーと同一視する向きがあるが、クマとも同一視してほしい。

画像出典:未確認動物UMA大全

この地域には過去、酪農施設を装った軍の秘密工場があり、その工場が閉鎖された1924年以降に『奇妙な何か』の目撃が相次いだ。

これはつまり、軍の秘密実験で生まれたヒツジ人間が施設の閉鎖とともに野に放たれたのでは!?――ということになっている。

タフなビリーバー界隈おいては、各国の軍部は悪の秘密結社よろしく怪人型生物兵器の開発に熱心に取り組んでいるということになっており、ヒツジ男やチュパカブラ、モンキーマンにウサギ人間、フライング・ヒューマノイドなどがその目覚ましくも厄介な成果だと見なされている。

兵器にしては素材にやたら弱そうな動物ばかりが選ばれているように思えるが、これは実験の際に可愛くかつ御しやすいためだろう。

この半人半ヒツジの生き物は、おもに西はカリフォルニア州、東はメリーランド州が原産とされている。

見た目がヒツジだの山羊だのというだけで、面妖ではあるがユーモラスでもある。これなら遭遇してもさほど苦労せず倒せそうではあるが、メリーランド種に関しては手にした大斧をやたら振り回すというやや厄介な気質があるそうなので、その羊毛を収穫するのは常に命がけとなる。

ちなみに英語圏においてヒツジ男は『Goat man』と表記されており、直訳すれば『ヤギ男』である。

ヤギ。

つまりここから、アメリカ軍部が秘密裏に開発した決戦兵器『ヤギ男』――それにに対抗する兵器として、チュパカブラ――スペイン語で『ヤギの血を吸うもの』が某国で開発された。という陰謀論愛好者だかハードコア・ビリーバー向けだかの格好いいストーリーを組み立てることができるので月刊ムーさん使ってください。

夢の途中のため息で

フォーティアンたちの始祖チャールズ・フォートがその著作『Lo!』のなかで、ある事件に触れている。

それは1904年10月の英国で起こった事件で、のちに『アレンデールの狼』――または『ヘクサムの狼』と呼ばれることになる騒動である。

これは謎の猛獣による家畜惨殺事件で、当地の家畜が次々に襲われ、喉や足を噛みちぎられるという凄惨な出来事だった。

犯人は大型の狼であろうと考えた住民たちは結託、その手のプロまで招集して200人規模での狼狩りを行ったが、まったく成果はあがらず被害は増え続けた。

そうこうしているうちに1ヶ月経ち、2ヶ月経ち、年が明けた1月初頭ヘクサムから48km離れたカンブリア州カムウィントンで一匹の狼の死体が発見される。

鉄道に横たわっていたその薄汚れた狼こそがヘクサムをパニックに陥れた悪魔に違いない――と一部の者は主張したが、被害はその後も続いていたため真相は明らかでない。そもそも犯行自体が狼によるモノだったのかどうかもわかったものではない。

ただ事件は風化し、人々は忘れ、ケモノは消えた。

このあたりは『ジェヴォーダンの獣』ことベートの話を連想させる。

この『アレンデールの狼』とヘクサムにやってきた狼男に関係があるのではないか、そんな話になる。

「しょうもない狼の話なんてどうでもいいんだよ! ケルトの呪いとか、祟りの話はどうなったんだよ!」と憤慨する諸兄もおられるかも知れないので、こちらにも少し触れてみよう。

ほとんど全裸で戦うガエサタエ像。

いわゆるガリア人――大陸側のケルト民族をあらわしたモノで、これは紀元前3世紀頃のものとみられている。ヘルメット、首飾り、そしてベルト以外は身につけないというダイナミックなスタイルが彼らの流儀だった。

「攻撃こそ最大の防御」を地で行く猛々しさ、タフネス、恐ろしさ、そして蛮勇が見てとれるが、やはり股間は我々に親近感を抱かせてくれる。

ケルトのシャーマン、ドルイドたちが祭祀や占術にたけた知識階級であったことは前述したが、ヘクサム・ヘッズがその呪物の産物であると言われてもいまいちピンと来ない。

そもそもそのような超常的な能力が存在し、かつUMA的なトラブルメーカーたちを使役できるものなのか?

ヒントを探してケルト関係の資料を読みあされば、その答えは我々の身近にあった。そう、月刊ムーである。

さらに、モーゼは、ドルイド人たちに不思議な力と音楽、医術を教示したともいわれている。

とりわけ「魔法の杖」、つまり、“カドゥケウスの杖”は、現代でも理解できない超常的な力を発揮したのだ。

彼らは、ディス・ラチナ(神々の雷光)または、ルイス・ラチナ(ドルイドの雷光)と称された武器を用いて敵を撃退したと伝えられている。一種のレーザー光線だったのかもしれない。

それは超古代から伝わる “魔法” つまり「失われた古代科学」ともいうべきものであった。

それを彼らは「天空人」、つまり現代風にいえば「異星人」によって伝授されたらしいのだ。

月刊ムー 1990年1月号 p67 こうでなくてはいけない。やったぜ。

ドルイドたちは『ヤツら』から仕入れた地球外テクノロジーをつかって、旧世界を席巻していた。オオカミ男召喚とかポルターガイストとか呪いとか祟りとかそういうのも、たぶん、これで説明が可能だった。本当だろうか?!

敵を焼き払うレーザー光線などというものは、我々のピュアな男心を痛いぐらいに刺激してくるが、どうだろう。

スレきった諸兄などは

「いやさ超高度な技術を持ってたとかいうケド、あっさりローマ人に滅ぼされてんじゃん」

と冷静に歴史的事実を指摘するかもしれない。

たしかにケルト人はあっさり駆逐され、歴史の闇に消えていった。すごく弱っちい。そもそも全裸で戦うというところからして間違ってることに気づいて欲しい。

だがオーバーないしロストテクノロジーを持っていたとされる文明というのは、アトランティスを例に出すまでもなく基本的に防災意識が低いモノなのである。ケルト人もどうせ戦時への備えがなかったのだろう。レーザー杖も充電し忘れていたとか、たぶんそんなとこ。

地球外テクノロジーがどうであれ、ケルトに呪詛の文化があったのは確かなようで、作家のコリン・ウィルソンによれば、ドルイドは身体の形を変えたり、死や狂気をもたらす呪文、姿を見えなくする、といった怪しげな術を使っていたとされ、いくつか呪物も出土している。

だがその呪物は例の人頭像のようなモノ――ではなく、石版に悪口を書きつらねたモノだった。すごくシンプル。(註:ケルトが文字を使い始めた時期を鑑みると、この『悪口板』はアン・ロス博士が推定したヘクサムヘッズの年代より遙かに後になってからだとは思われる)

ヘクサム・ヘッズをめぐる様々な怪現象。それらは本当にケルト由来のモノだったのか。

ドッド家にやって来たヒツジ男、そしてアン・ロスの一家を心胆寒からしめたオオカミ男。呪いはあるのか、祟りはあるのか。

次ページでは、提唱された『祟り』や『怪異』を呼び寄せるメカニズム。そして、この人頭像騒ぎの裏側で起こった、いくつかの論争をみてみよう。

タイトルとURLをコピーしました

だいたいこんな感じだったと推定される。

だいたいこんな感じだったと推定される。