土を取りのぞいてみれば、それはヒトの首から上をかたどった頭像だった。

その日から始まる不可解な現象――誰かが家の中に入ってくる。誰かが家の中に潜んでいる。それは人の形をした動物――。

隣人、そして頭像を引き受けた学者のもとにも『狼男』『羊男』が訪れた。

ヘクサム・ヘッズ、それは70年代の奇妙な悪夢。

百合の咲かない場所で

1972年。インドシナ半島ではベトナム戦争が泥沼化し、米国では薬物によってハッピーになったヒッピーたちが蕩けた眼で世界平和を訴え、遠くドイツ・ミュンヘンにて開催されたオリンピック――『平和の祭典』ではパレスチナ武装組織『黒い9月』によってイスラエル選手11人が殺害された。

アイルランドではイギリスによる統治を巡って『血の日曜日事件』そして『血の金曜日事件』が起こり、血で血を洗う対立・紛争が激化。世界は混迷の中にあった。

日本においては永谷園がすし太郎を売り出している。

こんな混沌とした時代の片隅、英国北部ノーサンバーランド州の片隅で、ささやかな事件が起きていた。

小さな町ヘクサム。町の南東に位置するリード・アベニューにはレンガ造りの一戸建て住宅が並び、奇妙な情緒を漂わせている。似たような外観をもつこれらは町営住宅で、事件はそのうちの一軒に端を発する。

1972年2月、この一角に居を構えるロブソン家の長男コリン・ロブソン少年(当時11)が、新居の庭で草むしりしていた際に『奇妙な石』を発見する。

コリン少年が何気なくその石を拾い上げてみると、それはビリヤード球ほどの大きさで、いわゆる自然石――とはどこか違う雰囲気を有していた。

土を払いのけ、よくよく観察してみれば、それは人間の首から上――つまりは頭部をかたどった頭像であるようだった。大雑把ではあるが、眼窩らしき2つの窪みがあり、鼻のような突起、唇のような切れ込みが見てとれる。円錐状の首らしき部分もあった。

なんだかわからないが、「やったね」とコリン少年は思った。この頭像がどのような由来を持つ遺物かはわからないが、自分はなにか良いモノを見つけたらしい。埋もれた財宝をFind out!とは実にLucky!だ。

気をよくしたコリン少年が、町営住宅の二階の窓からその様子を眺めていた弟レスリー(9)に『埋もれた財宝』の発見を伝えると、レスリーもすぐさま庭まで降りてきたので2人してさらに周辺の捜索をおこなった。

するとレスリーも同じような頭像を土の中から発見する。

土を払ってみれば、これにもやはり眼窩があり、口があり、首がある。

以降『ヘクサム・ヘッズ』と呼ばれ、一部の界隈を大きく騒がせることとなる2つの頭像はこうして世に出ることとなった。

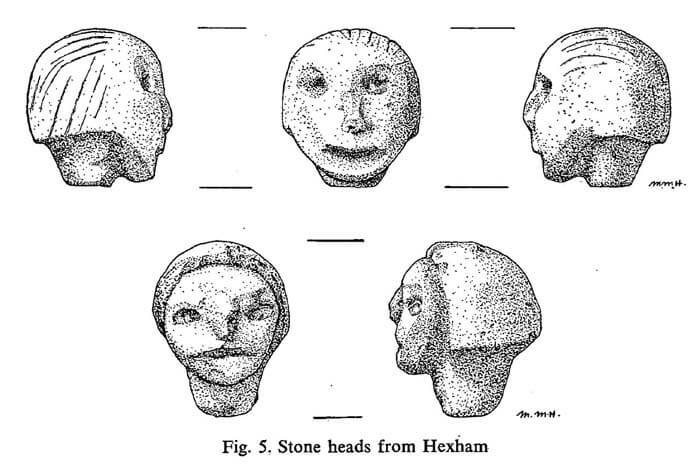

のちに長期間にわたり頭像の管理を請けおうこととなる無機化学者のドン・ロビンズ博士による観察を踏まえた『ヘクサム・ヘッズ』の特徴は以下のようになる。

▶1つはまるで頭蓋骨を模したような形状だったが、「誰が見ても男性的」ということで『ボーイ』と呼ばれた。

緑がかった灰色をしており、水晶ないし石英を含んでいるためか角度を変えればキラキラと光る。

同じようなサイズの小石と比較したとき、少なくともセメントやコンクリートで固めたモノより重く感じられた。

▶もう一つの頭像は、表現力が『ボーイ』よりも高く、頭部が『ボーイ』がごとく頭蓋骨的でなく髪を模したような細工がほどこされてあった。ショートボブ、あるいは後部で結ってあるように見える。特徴的な顔の造詣から「魔女のように見える」ということで、こちらは『ガール』と呼ばれることとなる。

よくよく観察してみると、『ガール』の髪には赤や黄色といった塗料を塗っていた痕跡も見てとれた。

博物館のイラストレーター、マリー・ハレルによって描かれたヘクサム・ヘッズ図。

上段の3つが『ボーイ』で、下段の2つが『ガール』と呼ばれた頭像となる。

ガールは眼球の痕跡らしきモノ観察されているが、図では良く判らない。ドン・ロビンズ博士によれば『ガール』はちっともガールでなく、むしろ老婆にも見えるよということだが、ここでは便宜上ガールとする。

画像出典:Archaeolgia Aeliana, 5th Series, Volume 1 SOME NEW THOUGHTS ON OLD HEADS Anne Ross

だが、これが良くなかった。

2つの頭像が部屋に置かれてから、少しずつ、ロブソン家の日常に違和感が紛れ込んでくる。

たとえば誰も触れていないのにTVの電源が入ったり、部屋の明かりがついたりする。

たとえば、部屋の中で『鞭を打つ音』がする。これはなにも父アルバートがその嗜好により母ジェニーに打たれていた――ワケではなく、調べてみれば何もないテレビの裏辺りから聞こえてきていた。

たとえば、フライパンが宙を飛んで、鏡を粉砕した。

たとえば、コリンたちの姉にあたるそれぞれ18歳と23歳のジュディスとウェンディが自室から出た直後、ベッドのマットレス上にガラス片がバラまかれた。

とにかく原因不明の音はするし、モノはよく壊れるしで、偶然の範疇を超えて「これはなにか、どこかおかしい」となった。

ロブソン家はいわゆる騒霊現象――ポルターガイスト事例によく見られる被害を被ったワケであるが、これで終われば『ボーイ』と『ガール』が主犯として疑われることもなかったかも知れない。

だが庭を見れば、コリンとレスリーがヘクサム・ヘッズを掘り起こした場所に『奇妙な花』が咲いておるし、さらにはそこに不気味な光球まで出現する始末。そこは元々『何も育たない場所』だったというが、発見直後から成長を始めた奇妙な植物が奇怪な白い花を咲かせ、なにやら枯れる様子もない。気味悪いったらない。

棚の上に置かれたヘッズが、いつのまにか『発掘現場』のほうへ顔を向けているのも気味が悪かった。

母ジェニーはこれを子供たちによるイタズラだと考えた。石が勝手に動くはずはないのだから、我が家の悪ガキたちの仕業に違いないわ。そうしてジェニーは、ヘッズを高所――子供たちの手が届かない場所に移し、そろって正面を向かせておいた。

だが、動いた。

翌朝になるとヘッズたちは顔をつき合わせるかのように向き合っているか、庭の『発掘現場』へと向いている。そして夜になると、庭のほうから赤ん坊の泣き声らしきものまで聞こえてくる。そして咲き誇る白い怪奇植物。ここは魔界か。

さまざまな奇妙な出来事、これはもう、ヤツら――ヘクサム・ヘッズの仕業を疑うしかない。

家人によればヤツらのポルターガイスト活動は皆が寝静まる深夜2時半ごろに最も活発になったといい、何かが家に中にいる気配を感じるし、娘ウェンディは壁を飛び降りる『ソレ』を見た。不気味なだけでなく迷惑でもあった。

迷惑を被ったのはロブソン家だけではない。ヘクサム・ヘッズはきっちり近所迷惑にも着手した。

ロブソン家の隣人にあたるドッド家は、むしろロブソン家よりも酷い目に遭っている。

ロブソン家の隣に住んでいたエレン(註:ネリー)・ドッド夫人も、簡単には説明しがたい、ひどく不気味な経験をしている。以下は夫人の回想である。

「病気で寝ていた10歳になる息子のブライアンに添い寝しようと子供部屋へ行くと、ブライアンが「何かが僕を触っている」というのです。

あまり何度もそういうので、そんなことあるものですかといってやったのですが、ちょうどそのとき、私にも何かの姿が見えたのです。

そいつは私のほうにやって来て、脚に触ったので、私が思わず悲鳴を上げると、四つん這いになって部屋から出ていきました」

X-ZONE.24 ヘクサム・ヘッドの呪い このとき、ドッド夫人が見たモノは『羊のような』と表現される生き物だった。だがタダの羊ではない。半人半獣の、いわばヒツジ人間だった。

TV関係の調査員サディー・ホランドや、雑誌『Tynedale Life』の編集者マイルス・ホドネットによるネリー・ドッド&ジェニー・ロブソン両夫人への取材で得られた情報を組み立てると、詳細はおおむね次のような流れになっている。

その日、ネリー・ドッド夫人が子供たちと寝るために部屋へゆくと、息子ブライアンが彼女に「何かが髪を引っ張ったり、触ったりしてくる」と訴えた。彼女は気のせいだろうとその主張をしりぞけ、ベッドに入った。

そのとき足に何かが触れる感覚がした――が、それよりも驚いたのは見上げた先にあった『羊の頭部』だった。成人男性の頭部と同じぐらいの大きさをしたソレがソコにあった。

彼女が悲鳴を上げて夫を呼ぶと、羊人間は素早く身を翻し、部屋の外へと遁走した。

家中に『ヤツ』が階段を駆け下りる「ヒヅメの音」が響き、騒ぎに気づいた夫が飛び出して、部屋から逃げた『ヤツ』を追ったが、階段を下った先にヤツはおらず、ただしっかり閉めていたはずの玄関ドアが開け放されていた。おそらく、あの奇怪な狼藉者はドアを開けて玄関から出て行ったのだろう――ということだ。

この奇妙なヒツジ人間とのエンカウントについて、1976年に放送されたTV番組『Nationwide』のなかでロブソン家のジェニー夫人も

「『触りたがりの獣人事件』が起こった際、ドッド家から凄まじい悲鳴と物音が聞こえた」

「翌朝悲鳴についてドッドに聞いた際、上記エンカウントの話をされた」

旨を証言している。

眠れない夜に、目を閉じて羊を数える人もあろうが、実際に来られても困る。

この体験がよほど恐ろしかったのか、ドッド家は事件後に町役場へ被害を訴えている。この時点で噂になっていた『リード・アベニューの怪現象』に同情的だった町議会がその訴えを認めたため、ドッド家は同町内の別の家にそそくさと引っ越してしまう。

実際に何があったかは定かではないが、子供が『なにか』に触られていると主張し、なおかつ「それまで幽霊やバケモノなど見たこともなかった」という夫人自身も体験したとなると、これは無理からぬ反応だったと言える。少なくとも、ヒツジ人間の来訪はそれだけ強い転居の動機となったワケである。

ヘッズの発見直後から、まことしやかに語られていた『場所』に関する噂も住民たちの住み心地を悪くしていた。

このリード・アベニューを含むヘクサムの一角は、歴史を紐解くと古くはケルトの祭祀場、神殿、聖地――あるいは墓地だったというのだ。つまり、家など建ててはいけない場所、住んでは行けない場所に我々は住んでいるのではないか――これら奇妙な出来事は『ケルトの祟り』に起因するのではないか。そんな不安が持ち上がってくる。

発見された2つの頭像がケルト由来のものと考えられると、ますます祟りだか呪いだかが疑われることとなる。

事件を報じる新聞。

上画像の写真に写っているのがコリン&レスリー兄弟。後述になるが、少年らが手にしているのは『本物』のヘクサム・ヘッズではない

画像出典:Quest for the Hexham Heads

人との触れあいを渇望するヒツジ人間と、ヘクサム・ヘッズ、そして太古のケルト人。この時点で、この3つの要素に因果関係を求めるのは早計かもしれない。

偶然起こった出来事を必然ととらえ、本来別々に吟味すべき事象を安易に結びつけてしまうのは危険ではあるし、軽率で、低俗で、時には悪質であるかも知れない。

それは偏執的な被害妄想の産物にすぎないかも知れないし、あるいはそこが盲目的な陰謀論の出発点になるかも知れない。

ここは理知的に、冷静に、決して結論を急いではいけない。急いては事を仕損じるし、短気は損気、急がば回るべきだし、慌てるなんやらは貰いが少ない――と古人も言った。

だが、どう考えても怪しい。この石コロどもが、どう考えても怪しい。

そう考えたのは爆心地に住むロブソン家とて同じだった。

そもそもこんな不気味なモノをウチに置いておくのが良くない、という事にようやく気づき、家から運び出し、別の場所に保管。念には念をということで、家中すみずみまで悪魔祓いを行い、ようやく騒ぎは収まった。

この不敵なボニー&クライドを運び出したのが良かったのか、あるいは悪魔祓いが功を奏したのか。あるいはまったく別の理由からかは定かでないが、第一幕はこうして終わり、つかの間の平和がリード・アベニューに訪れた。

このまま騒動が収束すれば、ヘクサム・ヘッズが現代まで語り継がれることはなかったろう。

どうということもない、ささやかな怪事――半年後には忘れ去られ、語り継がれることも詳細な記録が残されることもない――とるにたらぬ小事で終わっただろう。

だが、違った。

悪夢は続く。学者をも巻き込んで。

sponsored link

新千年秘密のベール

リード・アベニューでの騒動は当時、ヘクサム近郊の地方紙でも取りあげられ住民たちの耳目を集めた。

いつの時代も祟りだの呪いだのというのは、新聞記者やライターにとって紙面の残りスペースを埋めるにちょうど良いネタであり、社会通念上がどうであれ、文末を「か!?」でさえ締めれば、ある程度までのデタラメの流布はユーモアとして許容される――とライターたちはかたくなに信じている。

これは、なかば信仰として連綿と現代にまで受け継がれ、様々な媒体で臆面なく濫用されている。たとえば月刊ムー編集部のキーボードには、入力・変換の手間を省くためエンターキーの横に特別にあしらえた[!?]キーがあるという消息筋からの情報もあった。本当だろうか!?

ともかく、センセーショナルな記事『ヘクサム・ヘッズの呪い!?』が紙面に彩りを加えたことで、それがある学者の目にとまる事となる。

著名なケルト学者アン・ロス博士だ。

ロス博士は騒動以前に書いた論文のなかで

▶ ケルト人に首狩りの風習があったこと。

▶ 他の場所で出土した頭像などからみるに、ケルト人は宗教的シンボルとして人間の頭部を崇めていた痕跡がうかがわれること。

▶ それらは、おおむね1800年前ほどの文化であること。

▶ 作られた頭像は、『願掛け』『魔除け』など儀式の供物として使われた可能性が高いこと。

以上の旨の主張をしており、報じられたヘクサム・ヘッズに強い興味をもった。

ロス博士1973年の論文『SOME NEW THOUGHTS ON OLD HEADS』の記述によれば、ケルト人は『新鮮な頭部』の代替品として石や木材、金属を使うことがあった。その風習はローマ人たちに忌避され、やがて廃れていったが、その時代に作られた遺物が川底や古井戸などから見つかっている。

発見された『ヘッド・カルト』の痕跡――その頭像には画一的な特徴はほとんど存在せず、サイズもバラバラ、鼻があるモノもあれば、ないモノもある。

歯があるモノ、笑っているモノ、憂鬱そうなへの字口のモノ。お下げ髪のモノもあれば、髪のないモノも。わたしのようなモノや、アナタのようなモノ。

博士は、各地で発掘された頭像のなかで、ある種の特徴を持つモノを『ケルト的』と分類し、話題のヘクサム・ヘッズにもソレを見いだした。これはケルト研究において重要な遺物となるかも知れない。

ロブソン家がヘッズを処分することに決めた事を知ったロス博士は、すぐさま手配をかけてヘクサム・ヘッズの入手に成功する。

だが、これが良くなかった。

すこし長くなるが、以下にロス博士のインタビューを引用しよう。

そのとき、私(ロス博士)は頭部像とケルトの魔除けを結びつけて考えてはいませんでした。

我が家には暗がりを怖がる小さな息子のために、ホールの電気をつけ、ドアを開けたままにする習慣があります。ですから、私たちの部屋にもいつもある程度の明かりが差し込んでいます。

石を譲り受けてから数日後のある夜、私は異常な恐怖で目が覚めました。

怖さでパニックに駆られ、わなわな震えるほど寒気がしましたが、実際、私の周りの空気は氷のように不気味に冷えきっていました。

ふと、吸い寄せられるようにドアのほうを見ると、「それ」がドアから出ていくのが見えたのです。

身長2メートルほどの、やや猫背の生き物で、上半身がオオカミ、下半身が人間の姿をした怪物、そういっていいと思います。

全身は黒っぽい、非常に暗い毛で覆われていました。一瞬ですが、姿をはっきり見ました。

それが階段を駆け下りる音を追って、せきたてられるように私も階下へ行ったのですが、それが家の奥に消えたことを知って、改めて恐怖がこみ上げてきました

X-ZONE.24 当初からロス博士は騒ぎになった『怪現象』に興味を持ったわけでなく、『The Journal』紙や『Evening Chronicle』(両紙とも3.March.1972)によるインタビューをみても考古学者として分析・調査するつもりでヘッズを入手したことが分かる。

この段階では彼女にとっての関心は『ケルト由来か、否か』でしかなく、サザンプトン大学の地質学者に分析を依頼しようと考えていた。

その地質学的な分析結果を精査し、現地調査を行うまではどうとも言えないものの、ケルト族の部族によって作られた可能性は高い――と答えている。

怪事件調査のために頭像を引きとったワケではない――なのに自身まで『怪現象』の体験者として名前を連ねられることになってしまった。

上記の『オオカミ男、襲来』の夜、他のソースをあたれば発生時刻はやはり午前2時。ロブソン&ドッド両家が迷惑を被ったのと同時刻の丑の刻。

当夜、単身で階下までオオカミ男を追跡した剛胆なロス博士だが、どうもこの時点では自分が見たモノに懐疑的だったようだ。

台所までくまなく探し、『ヤツ』の姿が確認できないと、二階へと戻り夫ディックを起こしてさらなる捜索を行った。だが、オオカミ男そのものは当然ながら、ヤツが侵入した痕跡も証拠も一切見つけることができなかった。

そこで彼女はいたって常識的な判断を下す。

「これは悪夢でも見たんだわ」

だが違った。

ここから数ヶ月にわたって、アン・ロス博士とその家族は『謎の同居人』との不愉快な生活を余儀なくされる。

上記の出来事があった数日後、ロス博士と夫が夕方16時ごろロンドンから帰宅すると、彼らの10代の娘ベレニスがパニックに陥っていた。

ベレニスもオオカミ男を目撃していた。

アン・ロス博士いわく――

「娘が学校から戻り、玄関のドアを開けると正面の階段の上に何かを見たそうです。大きく、暗く、非人間的な何かが階段の上にいたといいます。

『ヤツ』は彼女に気がついたのか、急に手すりを飛び越え、大きな音をたてて階下に着地しました。

そのたくましい足はまさに獣そのもので、そのまま『ヤツ』は奥にある彼女の部屋に向かって駆けていったのです。

怖じ気づきながらも、彼女はソレを追わねばならないという衝動に駆られ、その直感に従いました。

けれど、『ヤツ』が駆け込んだドアの向こう――その部屋はモヌケの殻。娘が茫然となったちょうどそのタイミングで私たちが帰ってきたというワケなのです。

私たちは彼女を落ち着かせ、困惑しながらもまた家の中を捜索しました。しかし、やはり侵入者の痕跡はありませんでした。

……正直なところ、「何か」が見つかることには期待していませんでしたが」

Quest for the Hexham Headsp39 シェアハウスなどというものは、お互いに酷く気をつかい消耗しがちな生活になると聞くが、気をつかわれないのも腹が立つ。そしてそれが話し合いに応じない『得体の知れない半獣』となると、とうてい居心地の良さをシェアできない。

このロス博士が呼ぶところの『オオカミ男』はことあるたびに一家の前に姿をあらわした。それは幻覚――と呼ぶにはあまりにも生々しく、現実的であった。霊的なモノ然と、ひっそり、そしてボンヤリとでも現れれば可愛げもあろうが、ヤツは露骨に発現したし、大きな物音をたてては家の中を走り回る。もちろんこの同居人は家賃も払わない。

この時期にロス家へと訪れた知人たちは

「この家は悪霊に憑かれたに違いない!」

と真面目に考えたほどだった。

こうなってくると、やはり『例の頭像』に注意が向く。

迷惑きわまるオオカミ男と、触れあいを求めるヒツジ人間、鬱陶しい騒霊、太古のケルト人、そして不気味なヘクサム・ヘッズ。この時点で、このいくつか要素に因果関係を求め、ストーリーを構築するのは早計かもしれない。

やはりいくつかの事象を安易に結びつけるのは危険であるし、軽率であるかも知れない。決して結論を急いではいけない。晴天を褒めるなら夕暮れを待たなくては。

だが、どう考えても怪しい。やはりこの石コロどもが、どう考えても怪しい。

結局、オオカミ男との同居に疲れたアン・ロス博士は、ロブソン家と同じく、ヘクサム・ヘッズを別の場所へ移し、家中のお祓いを行った。

この時、ロス博士は自らの研究のために集めたケルト関係の頭像コレクションをも処分し、完全なる清算をはかった。

彼女はいう。

「あの頭像を処分した日、それまで家中を取りこんでいた瘴気のようなモノが晴れたような気がした。その日を境に、一連の奇妙な出来事はパッタリおさまりました」

学者が自らの専門分野に関する資料を捨て去る――。事実がどうあれ、少なくともそんな悲劇的な決断を下してしまう程度には消耗しきっていたらしい。

かくして、ロス家にも平和が訪れた。

だが、この2つの頭像を巡る物語はまだ終わらない。

「いやさ、捨てるならちょうだいよ」

愚かにも、いつかのアン・ロス博士のような事をいう者がいた。

無機化学者のドン・ロビンズ博士だ。そして、また奇妙な夜がやって来る。

次ページではロビンズ博士の体験と、ケルト、そして半人半獣の同居人たちを詳しく見てみよう。

タイトルとURLをコピーしました