女子供を無残に殺害し、広範囲にわたっての神出鬼没。時として瞬間移動でもしたかのような同時出没を見せる。人々は武装し、肩を寄せ合い、まばたきしない瞳で囁きあった。そして恐怖はこう呼ばれる「La bête」――怪物と。

今夜もベートがやってくる。

1764年。ルイ15世の統治下にあったフランスでの出来事だ。1764年頃と唐突にいわれてもピンと来ないが、この頃の日本を少し覗いてみれば、理解の助けになるかも知れない。

この頃の日本は江戸時代中期である。歌人 与謝蕪村が48才、エレキテルの平賀源内36才、31才の杉田玄白が『解体新書』を上梓する10年前。伊能忠敬が日本地図作成の旅に出る40年前。

江戸文化真っ盛りの時代だ。

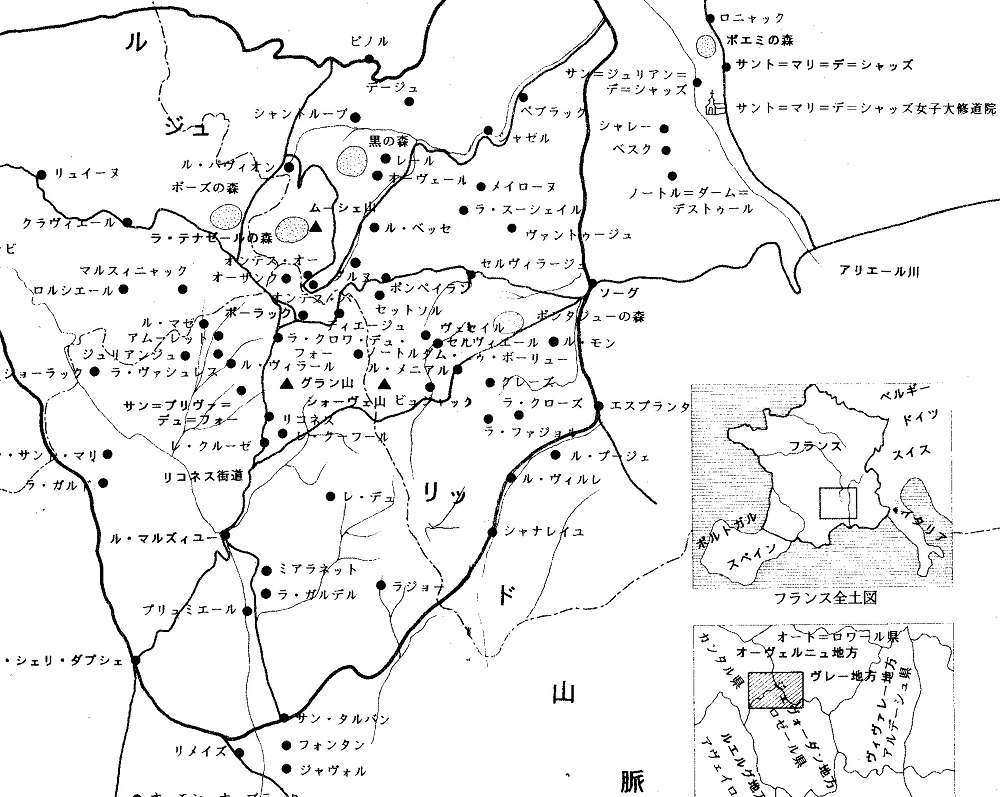

事件は現在のフランスにおけるロゼール県全域、当時はジェヴォーダンとよばれた山岳地帯が中心となり、そこからアルディッシュ オート=ロワール、カンタルまでの広範囲に及ぶ。

この山と森と草原ばかりの地域で伝説は始まった。

ジェヴォーダン地方は優雅なパリと違い、貧しい農民たちが肩を寄せ合いながら暮らしていた。粗末な石造りの家に住み、麦を育て、羊を飼い、その日その日を必死に生きていた。

1764年7月。ランゴーニュで奇妙な事件が報告される。

牛の群れの番をしていた1人の少女が、奇妙な生き物に襲撃されたのだ。少女の着衣は破れ、ひっかき傷からは血を流し、命からがらで逃げ帰ってきた。

「オオカミに襲われたか!?」家人たちはそう思った。

だが、少女は「違う」という。

それはオオカミと比べて、頭も体も大きく、口も大きい。ちょうど子牛の大きさほどだと。尾は毛がふさふさしていて、背には一本の長い縞があった。あれは、オオカミなんかじゃない――と。少女はそう訴えた。

番をしていた雄牛が角を野獣に向けて守ってくれたので命拾いしたのだという。

結局、少女を襲った野獣が何であったのか、家人にも少女にもわからず仕舞いだった。

そして時を置かず、次の事件が起こる。

7月の初頭、ヴィヴァレー地方はウバに住む少女が行方不明になった。とはいえ、少女はすぐに発見される。

翌朝、少女は無残な死体となって家族の元へ帰ることになる。

内蔵のほとんど、肝臓に心臓に腸――つまり柔らかい部分はほとんど残っていなかった。

8月に入っても事件は続いた。

ピュイ=ローラン教区の14歳の少女が、そしてその14日後にはショーデイラック教区で家畜の番をしていた少年が襲われ、食われた。

目撃者による証言は最初の事件であるランゴーニュでの『未遂事件』のそれと酷似していた。つまり、「オオカミじゃない」

9月には36歳の主婦が自宅の庭で襲われる。突然に襲われ、押し倒され、マウントポジションから喉に牙を突き立てた。

主婦の叫びを耳にした隣人たちが、武器を手に集まってくると正体不明の存在はパッと身を翻して姿を消した。

凶行は加速する。

おおむね襲われるのは女や子供で、家畜の番をしている時に『獣』に襲われる。無論、その多くは食い殺され、生還しなかった。

生還の事例も少なくはない。

1765年の1月ジャック・ポルトフェ12歳は仲間たちと共にいるところを野獣に襲われた。だが仲間たちと協力し、野獣の襲撃から生還する。

その勇気は賞賛され、国から奨学金を得た。ポルトフェは後に軍人になっている。

淡々と事件の経過を書いていても冗長になるので、被害者の数と年齢層をまとめる。

| 11歳以下 | 40 |

| 12~20歳 | 25 |

| 21歳以上 | 13 |

| 不明 | 22 |

| 合計 | 100 |

恐るべき野獣。人々はその獣を「ベート」と呼ぶようになった。またベートが出たぞ、あれはベートじゃないか。

近隣住民たちの話題はベート――未確認の野獣に集中する。なんとかせねば被害者は増える一方だ。

しかし、生活のために家畜たちの世話もせねばならない。こんな情勢下にあっても家畜の番は子供や女性たちの受け持ちであった。

住民たちは苦肉の策として子供たちにバイヨネットを持たせる。それは長い棒の先端にナイフを取り付けた簡素な槍だ。

この記事のトップで少女がベートに向かって突き立てている武器がそれである。

大型の獣を屠るに、あまり頼りがいのある武器とは言えない。

今夜はベート・イット

被害者数が増えてくると、ベートの噂はパリにまで伝わることとなる。

「なんだ、ジェヴォーダンの田舎者たちが獣に襲われているらしい」――「まさにスリラーだな」

だが続報が届くたびに被害者数は増加し、さらに奇妙な話が付随してくる。

「ベートは魔物だ」

「ベートは狼人間だ」

しかし、ベートが狼であれ、それ以外の魔獣であれ、確実に被害者は増え続けている。

時の国王ルイ15世はここにきてベート討伐隊を組織し、ジェヴォーダンへと派遣することにした。その名も竜騎兵。啓蒙思想を広めたいルイ15世としては「狼人間」なる非常識な存在を認めるわけにはいかなかった。そんなものは存在しない、無知な田舎者のために狼を退治しろ――というわけである。こうして国を挙げてのアクションがとられたのは、ジェヴォーダンにベートが現れてから一年ほどが経過した頃だった。

ドラゴンの名を冠した兵隊たちは、マスケット銃で武装し、上品な馬にまたがり、暗雲立ちこめる地域へとやってきた。

だが、成果はあがらなかった。

高い藪や深い森ばかりのジェヴォーダンにあって、竜騎兵のように馬にまたがっていたのではベート捜索などできようはずがない。農民たちはそう思ったし、実際にそうだった。

兵隊たちは何の成果もあげないまま、女性を襲ったり金品を奪ったり、好き放題に振る舞い評判を落とした。

村人を動員しての山狩りも行われたがベートらしきモノは網にかからない。

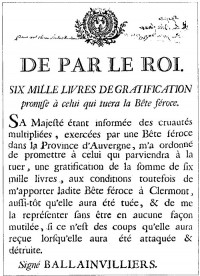

当時の御触書。

《要約》王は凶暴なベートを殺した者に6000リーヴルの賞金を与えることを約束する。凶暴なベートを殺した者はただちに、クレルモンに持参すること、なおベートが攻撃を受けたさいに受けた傷以外にいかなる傷も与えてはいけない。バランヴィリエ署名す。

「俺たちがムサいオッサンだからベートは現れないに違いない!」

そう考えて、女装した兵士が家畜の番をしたこともあった。結果は言うまでもない。女装してもオッサンはムサい。

彼らの成果はユーラシアオオカミの死体を積み上げただけにとどまった。

次に火気の扱いに長けた狩人アントワーヌ・ド・ボーテルヌが派遣される。

ボーテルヌは兵隊たちを率いて山狩りを行い、体長1.7メートル、体高80センチ、体重60キロのオオカミを射殺する。

これは一般的なオオカミに比べ、大型に分類される。

その野獣はボーテルヌと共にパリへ持ち帰られ、剥製にされた後、ルイ15世に献上された、

王は大層喜んで、ボーテルヌに報奨金と勲章を与えた。「やはり、ただのオオカミではないか。オオカミ男や魔獣など、この世に存在しないのだ」

事件は終わったかに見えた。

だが、三ヶ月の後、ジェヴォーダンでは新たな被害者が出ることになる。

詐欺師とペテンと宗教と

ジェヴォーダンでの被害はボーテルヌの帰還後も続いていたが、ヴェルサイユも新聞もその事実を黙殺した。

ベートは射殺された、もうジェヴォーダンにベートはいない。それが公式の見解だった。

当時を知るものが残した資料には、ボーテルヌは詐欺を行ったとある。

ボーテルヌはベート討伐以前、国王から悪印象を持たれており、それを払拭するために『ベート討伐譚』を演じたのだ、と。

それは実際にボーテルヌが移動したという地域と時間を照らし合わせればわかるそうだ。ボーテルヌ報告の通りに移動するには、馬などでは追いつかず、それこそ空でも飛ばないと不可能だというのだ。

ボーテルヌは適当なオオカミを見繕って、射殺し、国王に献じただけ。つまりは詐欺師だと。

そして、ベートはいまだジェヴォーダンを闊歩している。

こうなってくると、ジェヴォーダン住民たちは自分でなんとかせねばならない。

そこで1人の男が立ち上がった。

ジャン・シャステルという男だった。

シャステルは聖母マリアの刻印された銀のメダルを溶かし、銀の弾丸を作る。そしてその弾丸をカトリックの司祭に清めてもらい、いざ森へと向かう。

そして、聖書をひらき、祈りを捧げた――。

ここでプルシェ神父の著書から出来事のあらましを引用する。

野獣の死かくしてシャステルはベートの心臓を打ち抜き、悪夢に終止符を打った。

6月19日、300人の猟師や勢子《※(せこ、せご)とは、狩猟を行う時に、山野の野生動物を追い出したり、射手のいる方向に追い込む役割をの人を指す。》が、M・ダブシェの指揮のもと、獰猛な野獣を狩りだそうとテナゼールの森に集まった。

猟師たちは部署に着いた。そして、じつに幸いなことに、勢子たちは野獣を、ソーニュ・ドヴェールの部署にいたジャン・シャステルの方へと追い出した。

野獣がやってきた時、シャステルは聖母連禱を唱えていた。彼は野獣をしかと認めたが、聖母に対する信仰と信頼の気持ちから、祈祷を最後まで続けた。

それからシャステルは本を閉じ、眼鏡をたたんでポケットにしまい、銃をとって、目の前の野獣を即座に殺した。

以上の話は、第三会の修道女である私の叔母アニェス・プルシェから聞いたもので、シャステル自身がアニェスの父親、つまり私の祖父に明かしたものだそうである。

この地方では、ソーニュ・ドヴェールの、野獣が倒れた場所に生えている草は、どんな季節だろうと伸びることはなく、赤っぽい色をし、いかなる動物も口にしないと言われている。それを否定する人もいないではないが。

シャステルは一夜にして英雄となり、教会から報奨金も受け取っている。

屠られたベートは、シャステルによって死骸のままでジェヴォーダンの各地に見せ物として引き回され、やがてパリへと持ち込まれる。

「国王、これこそがベートでございますぞ」と言いたいトコロであるが、ルイ15世にとってベート事件はすでに解決済みの事件であり、興味も失っていた。それに、ナニコレ、オイニー(臭い)も酷いじゃないのよ、なにコレ、やだコレ。

ルイ15世はすぐさま、その死骸を処分するように命じ、運び出されたベートはどこかしらに遺棄された。

この後、ベートによる被害はパタリとやみ、ジェヴォーダンには平和が戻った。

sponsored link

疑惑の英雄

残念ながら、事件後から現在にいたるまで、ジェヴォーダンの獣がいかなる動物であったのか、その正体について結論は出ていない。規格外の大きさの狼だった。いやハイエナだった。まてまて神の使わした未知の獣だろう。ちょっとまてオオカミ男だったのでは?

ルイ15世に献上された剥製を調べればすぐにわかるじゃないか! 調べろよ! と憤慨の諸兄のために説明しておけば、その剥製はすでに失われて残っていない。

パリ自然史博物館に所蔵されていたのだが、いつのまにか無くなっているようだ。

しかし所蔵されていた剥製を調べた資料が残っており、それによればハイエナだったという。

だが、これにも疑問が残る。

所蔵されていた剥製にはシャステルが討ち取ったとのキャプションが付けられていた。これはおかしい。剥製にされたのはボーテルヌが討ち取った動物で、シャステルのベートは遺棄されたはず。

これはどういうことだろうか。

シャステルによる退治以来、ベートが出没しなくなったのは事実。ならば、シャステルのベートこそ真のベートのはず。だが、これも調べれば随分と胡散臭い話になってくる。ボーテルヌ同様に英雄シャステルも詐欺を働いたのではないか、そう指摘する研究家が多く存在する。

シャステルは一夜にして英雄になる以前、村の嫌われ者だった。粗暴で酒を飲んではくだをまき、彼の息子は奇妙な動物を飼っていたという。

その奇妙な動物がハイエナだったとする話もあり、英雄への疑心が高まってゆく。

つまり、シャステルが飼っていた獣に命令し、村人たちを襲わせていたのではないか――と想像力が働く。

シャステルによる討伐譚も疑われる一因だ。

野生の、それも凶暴な動物が、「お祈りが終わるまで待っていた」などというのは素直に頷けるものではない。

これに関して『謎のオオカミ男を追え』という番組で、シャステル主犯説をとりあげ検証を行っている。

伝わる話としてシャステルとベートの距離は30メートルだったとされる。30メートル先のベートの心臓に銀の弾丸を撃ち込んだ、と。これは血縁に当たる老人も「そう聞いている」証言している。

では、30メートル先の動物に、銀の弾丸を命中させることができるのか。

結果は厳しいものだった。

通常、銃身の内部にはライフリングと呼ばれる螺旋の溝が刻まれており、射出された弾丸がそこを通る際に傷と共に回転を与えられ、回転によって弾道は安定し、それが命中精度に直結する。

だが、通常使用される鉛の弾と違い、銀という物質は固く、ライフリングを通過する際も傷がつかない。回転もかからない。その結果、弾道はぶれて、あらぬ方向へ飛んでゆく。

銀の弾丸を一度のチャンスで命中させるのは至難の業だろう。たとえ二度、三度のチャンスがあっても命中は難しい――。それが証明された。

シャステルは至近から、野獣に発砲したのではないか。むろん、それはベートに、だ。飼っていたベートに。

なぜ、シャステルがそんなことをしたのか。それには様々な説明がなされている。

名を上げたかった、報奨金目当てだった、村人たちに恨みがあった。

そのなかでも興味深い仮説の1つが宗教的な争いだ。

ジャン=ジャック・バルロワは『幻の動物たち』でその可能性を指摘している。ベートの被害にあった地域は、カトリックの居住する地域とほぼ一致しており、被害者のほとんどがカトリックであったろうと言う。

ユグノーと呼ばれる新教徒たちが弾圧の反撃として、以前から懇意であったシャステルにジェヴォーダンの獣を演出してもらった――という事らしい。

事実がどうであったのか、今となっては調べようもないが、シャステル主犯説には一定の説得力がある。

ベートが暴れ回った3年間のうち、シャステルが投獄されていた時期は被害者数がおしなべて少ないのだ。

アフリカに滞在していた、飲み屋を経営していた、蛮族に陰茎を切り取られていた――などとシャステルに関する怪しい情報は枚挙にいとまがない。

だが、事件の起こった当地には依然として英雄の碑が立っている。

ベートを巡る諸説

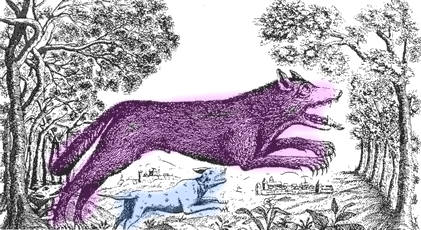

ベートの正体について様々な仮説が立てられているが、大勢を占める説は2つと言っていいだろう。1つは「ベートは狼だった」という説と「ハイエナ、あるいはそれに近しい猛獣だった」という説だ。

しかし、狼は元来臆病な性格で、人を襲うことはマレである。特殊な事情がない場合、ほとんど襲うことはないとされる。

そこで持ち上げられるのが「狂犬病に罹った狼」説だ。狂犬病に罹ると、その生き物は錯乱し、凶暴化する。これならば100人近く殺した事に説明がつく。この説を支持している者も多いらしい。

だが、どうもコレも怪しい。

狂犬病に罹った狼は確かに錯乱し、凶暴化するが、多くの場合、1週間前後で死亡する。三年間にわたって暴れ回ったベートの正体としては説得力に欠ける。

第一、家畜が多くいる中で、人間だけを標的にした動きというのは狂犬病いかんにかかわらず野生動物として異常な行動だと言わざるを得ない。これはハイエナ説にも言えることだ。

こうなってくると、「人間に調教された狼」説が湧いて出てくる。

だが専門家いわく、狼のしつけは難しい。服従はさせられても、命令するのは無理だろう。まだハイエナのほうが現実味があると言う。

極端を言ってしまえば、「犬」だったらどうか。服従もさせやすく、調教もたやすい。

そして「ハイブリッド狼」説が持ち上がる。犬と狼の混血なら見た目には狼らしくなく、犬の従順さを持ち合わせる。

唱えられた説をここで列挙しておく。

・一匹の大きな狼説。

・数匹の狼による犯行説。

・三頭の狼による犯行説。

・ハイエナ説。

・ハイブリッド狼説。

・凶暴化したサル説。

・クマ説。

・大型のクズリ説。

・ライガー説。

・神に使わされた魔獣説。

・じつは人間説

・オオカミ男説。

・アフリカのヒョウ男説。

・UFOから落とされた動物兵器説

後半になるにつれ、なんだか荒唐無稽になってゆき、うっとりしてしまう。

しかし、人間説は一笑に付すに早い。実際に人間が演じていたという証言や目撃が多数あるのだ。

被害者のうち15名は首を切断されており、これは野生生物の習性からしても疑問視されていた。被害のうち数件は人間が関与していたとされている。

以下に証言をまとめる。

・ベートは後ろ足二本で直立し、歩いた。

・二本足で立ち上がり、川を渡った。

・驚くべき跳躍力を見せたベートが、証人に向かって叫んだ。「どうだい、こんなふうに跳ぶなんて、90歳の老人にしてはたいしたもんだろ?」

・マリー=ジャンヌ・ヴァレという妙齢のレディが妹といると、ベートが現れた。ベートは姉に飛びかかろうとしたが、姉は隠し持っていた短剣で野獣の胸を突き刺した。するとベートは悲鳴を上げ、人間くさいしぐさで前肢を傷口にあてた。そして川へと飛び込み、しばらく漂った後に姿を消した。

・民家の窓枠に前肢を乗せて、家の中をのぞき込んでいた。家人である父親が「斧を持ってこい!」と叫ぶと、意味がわかったかのように素早く姿を消した。

・ピエール・ブランは三時間にわたってベートと格闘した。2人の闘士はときおり闘いをやめて一息入れ、あらためてぶつかり合うという事をくりかえした。野獣は立って戦った。ピエールは野獣の腹の辺りにボタンらしきモノがあるのを確認している。

・2人の女性がミサに行く道中で1人の怪しい男を見かけた。シャツの隙間からは腹部の長い毛がのぞいていた。翌日女性たちはその付近でベートの襲撃があったことを知る。

・ベグーという男が、夜中に川で水浴びをしている毛むくじゃらの男を目撃。男は姿を獣に変えてペグーに襲いかかってきた。慌てて家に逃げ込んで事なきを得た。襲ってきた人物はペグーの知る人物であった。それはアントワーヌ・シャステルという男。つまりジャン・シャステルの息子だ。

・ある医師が往診に向かっていた。女性の悲鳴がした。駆けつけてみれば狼の毛皮をまとって女性に襲いかかる男。医師の放った銃弾で男は死亡した。

これらの証言を見てみれば、事件に人間が関与していたのは事実であるようだ。関与と言っても「便乗」の類であるのだろうが。

1から100までを「人間の仕業だ!」などというのは不誠実であろうが、『謎のオオカミ男を追え』では性的暴行があったとも触れられており、全てをベートのせいにするのも不誠実だろう。

「異常な性癖をもった殺人鬼が獣使い」という仮説も立たなくはないですが、どうでしょうシャステルさん。

ベートは何処へ行った?

いまだ明確な結論が出ていない事件であるが、近年になって面白い写真が全世界を駆け巡った。その知らせはカナダはマニトバから報じられる。マニトバといえばマニトバ湖の水棲UMAマニポゴが(一部の)有識者の間で有名であるが、かの地で巨大なオオカミが見つかったのだ。

これほど大きなオオカミがいるなら……と夢は広がるが、検索してみたらワラワラ捕まっているようだ。

なんだか、ありがたみが薄れてしまうが、大型化するオオカミというのはそれほど珍しいものでもないらしい。

だが、こうなってくると逆説的ではあるが、やはり「ベート=狼説」に首をかしげたくなってくる。

大型化するオオカミが珍しくないならば、当時のジェヴォーダンでも珍しくなかったのではないか。目撃者たちも「狼に似ていたが違う生き物だった」と口を揃えて証言しているのだ。

ここで、オカルト・クロニクルとしても新説を提示しておきたい。

その1――ベート=絶滅したダイアウルフ説。

何万年も前に絶滅したとされる史上最大のイヌ科動物ダイアウルフが、じつは人知れず生き残っており、それ、あるいはそれらがジェヴォーダン地方の人々を襲った。大型の犬科、見慣れない風貌、引っ込まない鉤爪。オオカミ男仮説よりはアリなんじゃなかろうか。ロマンもあるし。

ダイアウルフは食性が屍肉食だったとされ、「人狩り」をしたのはおかしい! という反論もあろうが、ハイエナだって同様のスカベンジャーだが狩りをする。

ベートには「メス」を連れていたという証言もあるので、群れを形成していた可能性もあるのではないだろうか。

しかし、ダイアウルフ説でも全ての説明はつかない。

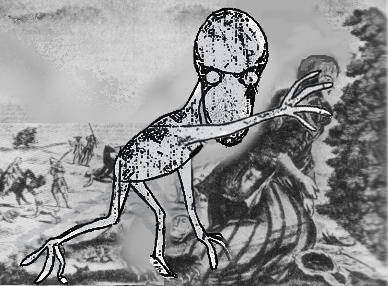

その2――ベートは「彼ら」だった説。 説明よりも図で示した方が理解が進むだろう。

百聞は一見にしかず、である。

困った時は、やはり政府の陰謀と地球外生命体を持ち出せば世の中の99%の事が説明できてしまう。

つまり、ベートが地球外生命体だったなら全てに納得がゆく。記憶も時間も思うがままの技術力があるのだから――。

と、冗談はともかく、現在でも論争が続くジェヴォーダンの獣事件。飼い犬に「ベート」と名を付けた好事家も世界に数人はいるはずだ。人々の好奇心を刺激する怪事件――いつの日か解明される日がくるのだろうか。

だが、どんな証拠が発見されても、どんな資料が見つかっても、完全解決には至らないだろう。

人は、ミステリーにロマンを感じる生き物なのだから。

■参考文献 ジェヴォーダンの人食い狼の謎