子供たちは見たこともない衣服をまとい、聞いたことのない言語を喋る。

そして何より奇妙なことに、彼女たちの肌は全身が鮮烈な緑色をしていた。

残された文献から、その怪事件を追ってみよう。

ウイリアム征服王からリチャード獅子心王の時代まで、イギリス初期の歴史を綴った貴重な資料がケンブリッジ大学のコーパス・クリスティ・カレッジに残されている。

ウイリアム征服王からリチャード獅子心王の時代まで、イギリス初期の歴史を綴った貴重な資料がケンブリッジ大学のコーパス・クリスティ・カレッジに残されている。『英国事件史(Historia rerum Anglicarum)』と題されたその年代記は、ニューバーグのウィリアム修道士によって書かれたモノだ。他の資料と合わせた概要を書いてみよう。

ウールピットの村が作物の収穫期に入った頃、どこからともなく、2人の子供が現れた。女の子と男の子だ。

2人とも全身が緑色で、見たこともない素材でできた衣服を身にまとい、言葉は全く通じなかった。

村人たちに捕らえられ、見せ物としてワイクスのリチャード・ド・カーンという騎士の邸宅へ連れて行かれると、彼らは激しく泣き出した。

後に判明することであるが、この時、2人は空腹に耐えかねていたのだという。

だが、パンや他の食べ物を2人の前に並べても、彼らは一切口にしようとはしなかった。それが『食物』であることを把握できていなかったのだという。

そこに収穫されたばかりの豆が運ばれてくると、それを見て酷く欲しがったのでためしに与えてみた。

2人は何を勘違いしたのか、茎の空洞の中に豆が入っていると考えたらしく、サヤではなく茎を裂き、そこに豆が入っていないことに気がつくと再び泣き出した。

そばにいた者が不憫に思い、サヤを剥いて豆を見せてやると、大喜びでそれをむさぼり、それからしばらくは豆以外のモノを口にしようとしなかったという。

少年のほうは体が弱く、沈みがちで、発見から間もなくして死んでしまった。

一方の少女の方は健康で、様々な食物にも慣れ、やがて肌の緑色も薄れていった。

そして彼女はキリスト教徒として洗礼を受け、キングス・リンの男と結婚して余生を送った。

素行はやや自由奔放だった――とされる。

彼女は少しずつ『こちら側』の言葉を覚えた。そして、多くの人たちに質問された問いに少しずつではあるが答えていった。

その問いは、無論、こうだ。

「君は、どこから来たのか」

これに対しての少女の返答は、こんなふうなモノだった。

自分は聖マルチヌスの国の人間である。

ある日、家畜の世話をしていたところ、洞窟からとても大きな鐘の音が聞こえてきた。

その音色にうっとりして長い間さまよっているうちに、出口へやってきた。

外へ出たとたん、強烈な太陽の光と、異常に暖かい空気に衝撃を受け、地面に倒れた。

やがて、村の人々がやってくる物音に気がついて、逃げようとしたが、洞窟の入り口が見つからず捕まってしまった。

彼女の話によると、彼らの国には教会があり、広い川によって光の国から切り離されていると言うことだった。

そして、彼女たちのいた場所では太陽が昇らず、日光というモノが存在しなかった。この世界でいう日の出前や日没後のような薄日があるだけだったと。それはトワイライトと表現されている。

彼女は子をもうけ、故郷へ戻ることなく、やがて亡くなった。

ニューバーグのウィリアム修道士。

コギシャル修道院長のラルフ。

この二人が残した年代記は真実を書き残したのだろうか。

少なくとも、ニューバーグのウィリアム修道士はこの緑の子供たちについて、以下のような所感を述べている。

私はここで、前代未聞の不思議な出来事を省略するわけにはいかない。このウールピットの事件に似た事例に解決のヒントがあるかも知れない。

この事件は、誰1人として知らぬ者がいないほどの噂になっていたが、私自身は長い間、信じることをためらっていた。

事実と認めるに足る証拠もなかったし、あまりにもとらえどころがない話で、正直に信じるには馬鹿げていると思ったからだ。

しかし、私はこの事件の目撃者があまりに多く、また目撃者たちが信頼に足る人々であることを知った。

そのため、半信半疑だった私も信じざるを得なくなり、あらためて驚いたのだ。

英国事件史

事件のイメージ図 出典:神秘と怪奇

異世界からの来訪

1811年6月。ノルウェー、ネイデン。スカンジナビア半島の最北部にあたるネイデンという漁村にアバラ屋のような教会があった。教会とは言っても、辺境の地であったためこの教会に神父はおらず、たった1枚の聖画にトナカイの遊牧を生業とする者たちがお祈りするためだけの簡素な教会だ。

そこのニコラス・イワノフという名の教会守が川の滝壺近くで釣りをしていた。

するとどこからか

「キャハハハハハ」

という子供の笑い声が聞こえた。

耳を澄ませば、再び「キャハハハ」

それはどうやら、滝の向こう側から聞こえてきたいるらしい。

この土地の言い伝えでは、この滝の裏側には洞窟があり、地下世界『ウートガルド』に通じているとされていた。

意を決したイワノフは恐れ知らずにも滝へと突っ込んだ。

するとそこには洞窟があり、中は意外と明るかったという。

そしてその洞窟の奥の方で2人の子供が遊んでいるのを見た。笑い声の主である。

イワノフが声をかけると、子供たちはびっくりして逃げだした。

1人は洞窟の奥へ逃げ、もう1人はイワノフの方へ向かってきた。

その子供がイワノフに激突したのでイワノフはそこで尻餅をつき、そして、見た。

子供の真っ赤な目。濃い緑色の皮膚。髪の毛は黒いが修道僧のように頭頂部がハゲていた。

身長は1メートルほどで手足の指が異様に長く爪はない。そして黒くてピカピカ光る奇妙な衣服を身につけていた。

恐怖に駆られたイワノフは、手近にあった石を拾い、子供のハゲ頭を散々に殴り、そのまま逃げ出した!

だが、自分が殺人を犯したのではないかという不安に駆られ、もう一度洞窟へ戻る。

するとその緑の子供は頭から赤紫色の血を流して倒れたままだった。幸いなことに、まだ息があった。

イワノフはこの子を自分の小屋へと連れ帰り、懸命に介護したが2日後には死んでしまった。

情が移って悲しく思ったイワノフは、その子の遺体を教会脇の共同墓地に手厚く葬ったという。

なんとも、エーリッヒ・フォン・デニケンやジョルジョ・ツォカロスあたりの古代宇宙飛行士説の論客が笑顔で天を指さしそうな――興味深い出来事ではあるが、話はこれで終わらない。

埋葬から二ヶ月ほど経つと、イワノフの小屋にロシア正教大主教の使いがやってきて、イワノフを問い詰めた。

「ここネイデンの正教会で尊きお方が亡くなられたと聞く。それはまことか」

イワノフが緑色の子供の事か、と事の顛末を話すと、使者は落胆した。

「ここで尊きお方が亡くなったことは明らかになった。来年より毎年夏至の日に、大主教猊下はここでネイデンの正教会にお越しになり、死にゆく神の儀式を執り行われる。そのように心得よ」

それから毎年、夏至の日にはサンクトペテロブルグ、およびモスクワから大司教が訪れ、『死にゆく神の儀式』と『復活の儀式』を行うようになった。

これは明らかにおかしい。夏至は古代北欧の異教では重視されたが、ロシア正教では聖祭日ではない。そして『死にゆく神の儀式』と『復活の儀式』も異教儀礼であり、ロシア正教とは関わりがない。――なにか隠された秘密が……。

という話である。

2人の緑色の子供。ウールピットの2人とは容姿の細部が異なるが、いくつかの共通点がある。

『緑色の肌』『洞窟』『奇妙な服装』『2人』『片方死ぬ』

ウールピットの子も、ネイデンの子も、洞窟を経由してやってきた、伝説の地下世界ウートガルドの住人だったのだろうか。

ウールピットの子も、ネイデンの子も、洞窟を経由してやってきた、伝説の地下世界ウートガルドの住人だったのだろうか。もうひとつ、緑色の子供が現れたとする言い伝えがある。

1887年8月。スペインはカタロニア地方ボンホスという小さな村で起こった事例だ。

・洞窟の入り口で、農夫が泣いている子供を見つけた。

・村人には理解できない言葉で喋った。

・2人は男の子と女の子で、緑色の皮膚をしていた。

・見たこともない素材を使った服を着ていた。

・村人の差し出す食べ物には手を付けなかったが、インゲン豆は食べた。

・少年は衰弱死した。少女は生き延び、やがてスペイン語を話すようになった。

・彼女たちは一年じゅう太陽のでない国で暮らしていたが、ある日凄まじい音がして気がついたらボンホス村にいた。

・少年と少女の面倒は村長のリカルド・デ・カルノがみた。

これが事実であるならウールピットの事例と併せて、これほど興味深い話はない。

だが、これはウールピットのコピーでしかないようだ。

村長のリカルド・デ・カルノ(Richard de Calne)を英語読みすればリチャード・ド・カーンとなり、ウールピットで子供たちの世話をした騎士と同名である。

そして、スペインにボンホスという名の村があった記録はない。

これがデッチ上げでないのなら、『ドゴン族』で触れたロシア民謡の「黒い眸」の事例と同じく、文化の再解釈が起こったのであろうと考えられる。残念ではあるが。

sponsored link

ウールピットは諸説紛々

ウールピットでの不思議な出来事が事実であるならば、これほどワクワクする話はない。この星の地下には我々の知らない世界が存在し、地上はそこからの来訪者をたびたび受け入れてきた――。実にオカルト的好奇心を刺激してくれる。

だが、残念ながら、証拠は何一つ残っていない。事件を伝えるのは書き残された2冊の年代記だけ。

「なんだよ! 緑色の子供がいたって証拠は坊主の書いた年代記だけかよ!」と憤慨の諸兄もおられるかもしれない。

ここで『諸兄らの溜飲を下げる美女シリーズ』でも貼ろうかと思っていましたが、緑色の肌をしたコスプレ画像は諸兄らの溜飲を下げるどころか逆撫でしてしまいそうなので自粛させていただきます。

冗談はともかく、実際に、この話は上記の年代記二冊が情報ソースである。そしてその年代記も伝聞をもとに書かれている。その他に物証となるようなものはウールピットの村にも残っていない。残っているのは伝説だけ。

しかし、良くないバイアスではあるが、修道士が書き残した資料ということで、少しだけ信頼を置いてみよう。いやしくも嘘の罪悪を説くものたちが、話をでっちあげるものだろうか――と。

おそらく、中世のウールピットで何かはあった。

唱えられた諸説を集めてみよう。

■この子供たちは空からやってきたのかも説 ルネサンス期の学者、ロバート・バートンの見解。1621年出版の『憂鬱の解剖』のなかで、彼らが天空人であった可能性を指摘している。

いきなりであるが、地底人説をまっこうから否定する説である。

彼らの肌の色、服装、言語、それらをひっくるめて「宇宙人だった」としてしまえば簡単に説明できてしまう。古代宇宙飛行士説論者も「やっぱりね」とニンマリだ。ぶっ飛んでいるが、やはりこうでなければ面白くない。

洞窟を抜けてきた――という少女たちの主張がむなしいが。

これに関して、興味深い話がある。

カンタベリーのジャーバスという年代記作家が残した書物に、当時の夜空の観察記録が残っている。

それによれば

「西の空から光が現れた。その光は赤みがかって見えた。時刻は夜中の2時頃。閃く光と槍のような光の筋が夜空に現れた」

とある。

これは何を示すのか。

もし夜空を横切ったUFOを記録したものであるならば、『緑の子供=宇宙人』説を補強する材料にもなろう。ロズウェルそしてオーロラ墜落事件以前にウールピットでエイリアンクラフトが墜落したと考えることもできるかも知れない。いやはや、なんともはや。

だが、天文学の歴史に精通したアラン・チャップマンは上記『UFOっぽい記述』に関して、「こりゃあ、オーロラを見たってだけの話っすよ」とバッサリいく。

この時期のこの記述は当時現れたであろう大規模なオーロラの出現と符合するのだと。現在では1173年頃は太陽の活動が活発であったことがわかっており、カンタベリーのジャーバスは普段目にしない壮大なオーロラに驚いただけの話――というわけだ。いやはや、なんともはや。

■やっぱ地底人だったんじゃね説 オカルト的には大本命とされる説。

少女による証言に偽りがなければ、聖マルチヌスの国が地下に存在し、いくつかの洞窟によって地上と繋がっている――となる。

科学的であるかどうかはわからないが、彼女たちの肌の色も、日光を浴びずに育った結果だという見解もあった。豆はようわからんが。

地球空洞説、地下世界という単語は、ある種の冒険心を刺激する。

ヤンセン父子が滞在した、巨人族の地下文明。リチャード・バード少将が迷い込んだ地底世界。

地球内部は空洞ではない。だが小さな世界の一つぐらいあるんじゃないか――というロマンに心が躍る。

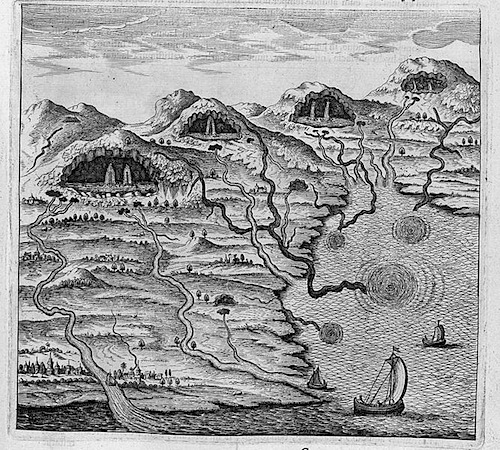

アタナシウス・キルヒャー 『地下世界』(1664年) 画像元:IN DEEPさん

■フラマン人でしょ?説 子供たちの喋った言語は、未知の言語などでなく、フラマン語だったとする説。

フラマン語はベルギーなどフランドル地方の一部で話されている言語だ。英語と同じ系統だが響きは全く違うという。つまり彼女たちはフランドルの子供たちだったろう――とする。

この頃、ウールピットの近くで戦いが起きている。イングランド王を倒すためフランドルの傭兵が上陸したのだ。

ウールピットから10㎞西のフォーナムで大きな戦いとなり、フランドル部隊は敗れた。

ウールピットの人々からすれば、フランドルの言語など理解できないし、文化の違いから服が奇抜に見えてもおかしくはない――。

「ウールピットのほうへ逃げたモノもいただろう。一行には子供もいたかも知れません」と研究家のジョン・クラークは言う。

オカルト・クロニクルとしては、なんだか、こじつけにも聞こえるし、緑の肌はどうなったんだよ、と言いたい。研究家のクセに、ちゃんと研究してるのかよ、と。

だがコレには作家のダンカン・ルナンがしっかり反論してくれている。

「戦いは9月だった。年代記によると事件は豆の収穫期、つまり7月から8月に起きている」

「しかも当時、イギリス東部とフランドルとの往来は盛んだった。商人や巡礼者が北海を渡り、ウールピットを経て、ウォルシンガム、ケンブリッジへ向かったはずだ。ウールピットは主要な巡礼ルートにある。村人もフラマン語を聞いたことぐらいあったはずだ」

緑の肌は?

■妖精さんだったんじゃね?説 彼女たちは妖精だった。奇妙な振る舞いはすべて妖精だからに他ならない。とする。ローズマリー・エレン・グイリーは著書の中で「2人の妖精の姉弟の神話である」と述べている。

転じて、つまりは都市伝説だったとする考え方だと言っていいだろう。

中世では『緑』とは超常的な意味合いを持つ色だとされた。それが肯定的であれ、否定的であれ、自分たち人間とは一線を画する存在が緑だった。むろんそれには妖精も含まれる。

ちょっとした誤認が妖精伝説と結びつけられ、さらに誇張されて伝わっていったのではないか――ということだ。

ロマンは失われるが、まっとうな推測に思える。

だが、おなじみのUFO研究の大家ジャック・ヴァレー博士は『妖精=異星人』という説を提唱しており、まだ(ギリギリ)ロマンあるんじゃないかと。ううむ。

■いやさ、病気だったんでしょ?説 ロンドンにある王立内科医協会ヘレン・キング教授の指摘。

2人は病気であった。その病気はイオウ病として知られ、英語名はグリーンシックネス。つまり、緑の病と呼ばれるものだ。この症状が誇張されて伝わったのではないか――。とする。

だがイオウ病の緑は、緑と言われなくては緑だと認識できない程度の緑である。

■四次元からきたんでしょ?説 ハロルド・T・ウィルキンスが唱えた説。

この世界と隣り合わせにある四次元の世界から来たのかも知れない。あるいは宇宙のどこかに地下で人間が暮らしている場所があり、彼らはテレポーテーションによってやってきた。とする。

バカバカしいとお思いかも知れないが、この四次元説に関しては、その内容よりも出版された事実が重要だ。

この話は『Mysteries Solved And Unsolved(1961)』に収められているが、実はこの書籍で触れられるまでウールピットの緑の子供はほとんど世に知られていなかったらしい。

ウールピットの人々にしても忘れ去っていた伝説――だった可能性もある。この記事のトップ画像にあるウールピットの看板も、1977と書かれており世に広まって以後のモノだと推測できる。

オカルト研究者によって事件が掘り起こされ、センセーションを起こす。そして町おこし。

他意はないが、どこかで聞いた話ではある。

結局、現代になっても諸説が飛び交うばかりで結論は見つからない。

ちなみに緑の子供事件を記した年代記の作者、コギシャル修道院の院長ラルフ……その名でピンと来た諸兄はさすがです。

ラルフは悪魔の足跡でも少し触れた年代記作家でした。1205年7月の大嵐の後で、「今まで見たことのないような奇怪な足跡が数か所で見られた。人々は魔物の足跡だと言った」――。

この坊さん、ただのオカルト好きだったんじゃね? と。

世界が狭いのか、オカルト業界が狭いのか……。

■参考文献 及びサイト

・神秘と怪奇 (1977年) (超常世界への挑戦シリーズ)

・Historia rerum Anglicarum The Eclectarium of Doctor Shuker:THE GREEN CHILDREN OF WOOLPIT – INVESTIGATING A MEDIEVAL MYSTERY

・失われた空飛ぶ円盤「ナチスUFO」の謎 (ムー・スーパーミステリー・ブックス)

Green children of Woolpit:wikipedia

・X-ファイル:古代神秘の謎

・グリーン・チャイルド (1968年)